貴重な所蔵作品や歴史的空間のデジタル化

大日本印刷株式会社 〜BnF × DNP ミュージアムラボ 第2回展 「これからの文化体験」(リシュリュー・ルネサンス・プロジェクト)〜

フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France:以下、BnF )は、同館の歴史的原点であるリシュリュー館を1721年の創設以来、初めて全館改修する「リシュリュー・ルネサンス・プロジェクト」を進めており、2022年のリニューアルオープンを予定しています。リニューアル後は、これまで研究者など一部の人に入場が制限されていた同館に新たなミュージアムを設置し、BnFの貴重なコレクションや資料などをデジタル技術も活用し、広く公開します。

大日本印刷(以下、DNP)は、BnFのこの取組みに賛同し、アジアで唯一このプロジェクトに参画している技術メセナパートナー企業として、BnFのコレクションや空間のデジタル化及び展示システム開発を担当しています。本プロジェクトの成果を広く公開する機会の一つとして、リニューアルオープンを控えたリシュリュー館に先駆けて、2021年にDNP五反田ビル(東京都品川区)にて展覧会を開催しました。

- 現在展覧会は終了しています。

Background

貴重なコレクションと歴史的空間のデジタル化

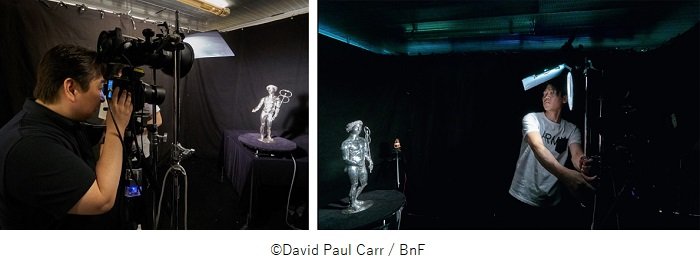

DNPは2015年に、BnFが所蔵する11~19世紀の地球儀/天球儀55点の完全3D化を実現しており、現在はBnFの電子図書館「ガリカ(Gallica)」で鑑賞することができます。今回DNPは、これまで極めて困難とされてきたさまざまな質感・形状を持つ立体作品の3Dデジタル化に取り組み、実物の鑑賞では難しい、あらゆる角度からの細部にわたる観察を可能にして、保存と公開の両立に貢献しました。

また、歴史的空間のデジタル化では、修復後の空間を3Dで表現し、普段近づいて見ることができない、室内の絵画・装飾を細部に渡って鑑賞できるようにしました。

本展では、新型コロナウイルスの影響によりBnF所蔵作品の本物の鑑賞ではなく、作品や人の移動が物理的に制限されたなかでも、デジタルデータを活用し人々が知識と出会い、興味をひろげる、新しい文化体験のモデルの構築に挑戦しました。

Solution

インタラクティブな4種類の鑑賞システム

従来は困難だった「光を反射する素材の作品」や「大空間の細部」の3次元(3D)デジタル化に対して、DNPは、多方向から撮影した写真をコンピュータで解析し3D画像とするフォトグラメトリ手法を拡張し、対応できる素材のバリエーションを増やし、空間のような大型の対象物の3Dデジタル化を実現しました。

会場では、DNPがこの展示に向けて開発した「DNPコンテンツインタラクティブシステム」の4種類の鑑賞システム「みどころシリーズ」を活用した鑑賞により、BnFの「貨幣・メダル・古代美術部」が保有するコレクションを、実物の作品が無い展示室でのバーチャル鑑賞と、VR(仮想現実)技術によりリシュリュー館で古くから受け継がれる「マザラン・ギャラリー」に訪れたかのような体験を提供しました。

1. 現物とデジタルを組み合わせて見ることで興味がひろがる「みどころグラス」

現物の作品が展示されていない場合でも、メガネ型のウエアラブルデバイス「スマートグラス」の画面にデジタル化された作品が表示され、仮想的に作品を鑑賞できます。また、利用者の動作に応じて作品に疑似的に触れることができる、デジタル作品ならではのインタラクティブな体験も可能です。展示会場内の利用者の位置や視点に応じて最適な解説を表示する作品鑑賞の体験もできます。

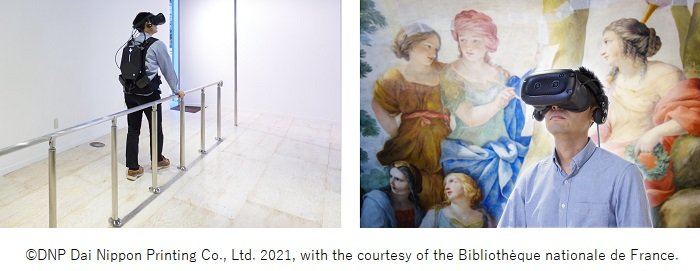

2. バーチャル空間を歩くことで興味がひろがる「みどころウォーク」

ヘッドマウントディスプレイを装着した利用者が、手すりをたどりながら実際に移動することでVR空間内を動き回ることができます。リダイレクテッド・ウォーキング技術※ を組み込むことで、限られた展示空間内でも、広大なVR空間を移動する体験が可能です。また、VR空間の移動に合わせて聴こえる音を変えるなど、聴覚が場所の記憶に及ぼす効果にも着目した鑑賞システムです。

- 注釈利用者に実際の動きとは少し異なる映像を見せることにより空間知覚を操作する技術。東京大学 葛岡・雨宮・鳴海研究室 鳴海准教授および松本助教による監修。

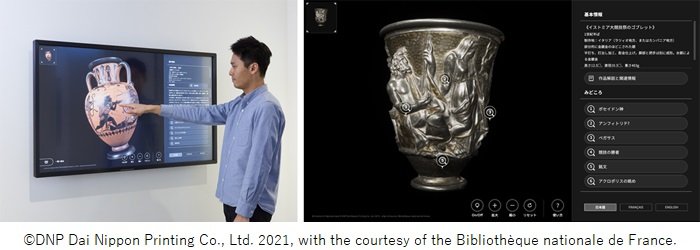

3. 触れることで興味がひろがる「みどころビューア」

55インチと70インチの大型のディスプレイ上で3D作品の回転や、拡大・縮小、見どころ情報の表示などの操作ができるシステムです。8Kの解像度にも対応しており、高精細なデータによって肉眼ではとらえきれない細かい模様や質感まで観察することが可能です。

4. 繋がりを知ることで興味がひろがる「みどころキューブ」

作品鑑賞に立方体(キューブ)状のインタフェースを用いて、平面(2D)では表現しきれない「視点」を3D空間上で可視化します。複数の作品同士の関連性の理解につながるようなコンテンツを提供するなど、利用者が興味をもったテーマで作品を鑑賞することによって、さらなる興味を広げています。(特許出願済み)

- 2022年4月時点の情報です。