DM×LPのハイブリッド施策で獲得効率3.6倍!PDCAを重ねるリアル・デジタル横断の伴走型プロジェクト

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

(左から)コンテンツDX本部 佐藤 功一/Kouichi Satou、関西CXデザイン本部 筑田 幸平/Kouhei Chikuda

さまざまなマーケティング手法が普及している昨今、リアルとデジタルを結びつける施策はこれまでも多くの企業が取り組んできました。しかし、思うような相乗効果を生み出せずに悩んでいるマーケティング担当者も多いのではないでしょうか。紙とWebの施策を媒体別に分けて運用し、ただ並行して進めているだけでは大きな効果は期待できません。個別ではなく双方を連携させることではじめて、マーケティング施策の成果を高められます。

そこで今回は当社のプロジェクト事例から、某大手通信事業者と伴走しながら取り組んだ『DM×LP(ランディングページ)のハイブリッド施策』をご紹介。リアル・デジタル双方のマーケティングプロモーション施策の知見を持つDNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)が、紙とWebを連携させながら、ユーザー導線の整理からクリエイティブの開発までトータルサポートいたしました。クライアントが抱えていた課題やクリエイティブ改善のポイントなど、本施策を手掛けたメンバー2名に話を聞いていきます。

1.複数の施策を統一。納品型ではなく運用型のプロジェクトへ

はじめに、某通信事業者様への支援がスタートした経緯をお聞かせください。

筑田:もともと既存顧客の離反防止に取り組んでいるチームの方々と一緒に、インターネットの契約プラン切り替えや最新端末の購入を促すキャンペーンのDM制作を担当していました。ターゲットは、提携プロバイダーや家電量販店などの代理店経由で契約している全ユーザー。当時からクライアントはDM以外にも、メールやテレマーケティングを活用してユーザーにアプローチしていたものの、思うような効果を生み出せずに悩まれていました。

佐藤:さまざまな施策を行っているものの、管理できているデータはDMやメールの送付件数と成約・非成約の数値のみ。どの代理店からDMやメールが送られているのか、具体的にどれだけのユーザーがDMを見てくれたのか、メールを開いてくれたのかを把握できていませんでした。そのため、成約数を向上させたくても、根拠のある手がかりがまったくない状態でした。

そのような状況を改善するために、DCDからご提案を?

筑田:はい。ユーザーの行動が把握できていないと、費用対効果を計ることができないため、無駄な販促コストが発生している可能性もあります。また、ユーザーにアプローチするタイミングやその方法、クリエイティブにルールが存在しないままでは、正確な効果検証は行えません。こうした状況を鑑みて、個々の施策を改善するのではなくキャンペーン全体のテコ入れが必要だと考え、DM制作・LP運用を組み合わせた『プロモーション最適化プロジェクト』を立案。つくって納めて終わり……となってしまいがちなクリエイティブ制作ではなく、納品後の改善まで継続して伴走する体制をご提案させていただきました。

2.横断的な支援で、クライアントの負荷を軽減

提案内容について、教えていただけますでしょうか?

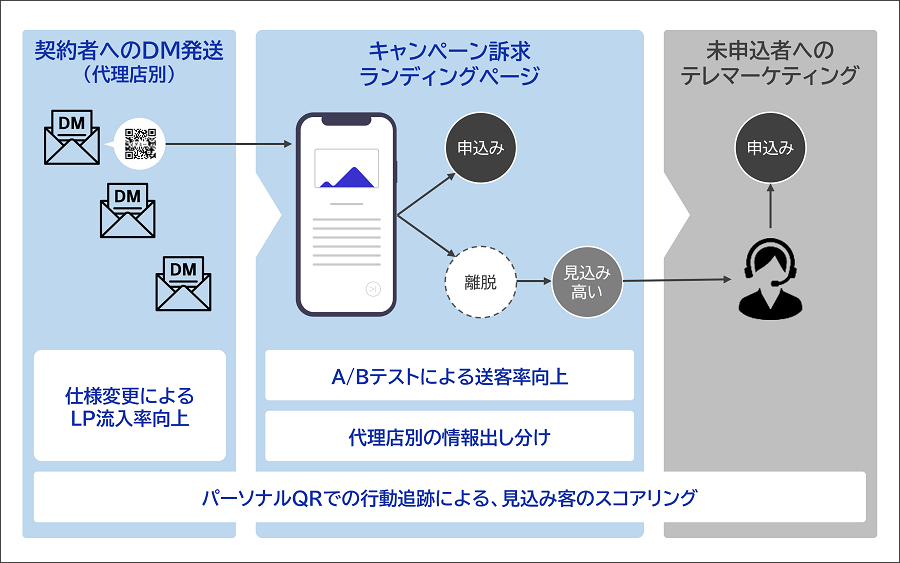

筑田:施策の大枠としてはDMで集客し、LPで獲得するというシンプルなもの。ただし、それぞれの媒体でアクセス解析できる状態にし、いままで把握できていなかった顧客の行動を可視化できる環境を整えました。こうした導線の整理はもちろん、DM及びLPの制作についてもDCDが担当。申込率の改善に向けて、横断的に支援させていただいています。

プロジェクトを進める上で気をつけたポイントなどはありましたか?

佐藤:クライアントの社内リソースが足りていない状況だったため、成果が見えづらい実態を把握しつつも改善に踏み切れなかったと聞いています。そのため、プロジェクトに取り組むにあたっては、新たに過剰な負荷がかからないような配慮が必要でしたね。

筑田:その点については、これまでのDM制作で蓄積してきた商品知識があったのと、DCDからクリエイティブを積極的にご提案したので、スムーズに進められたと思っています。クライアントのフィードバックや効果検証の結果を反映しながら、一緒にブラッシュアップしていくという流れで取り組むことができました。

3-1.事例紹介:DMもLPも無駄をそぎ落とし、ユーザー導線を最適化

DMについては、どのような改善を行ったのでしょうか?

佐藤:DMからのアクセス解析を行うために、代理店別の二次元コードを印字するようにしました。それにより誰がLPにアクセスし、興味を示しているのか……という細かい情報を取得できるようになりました。

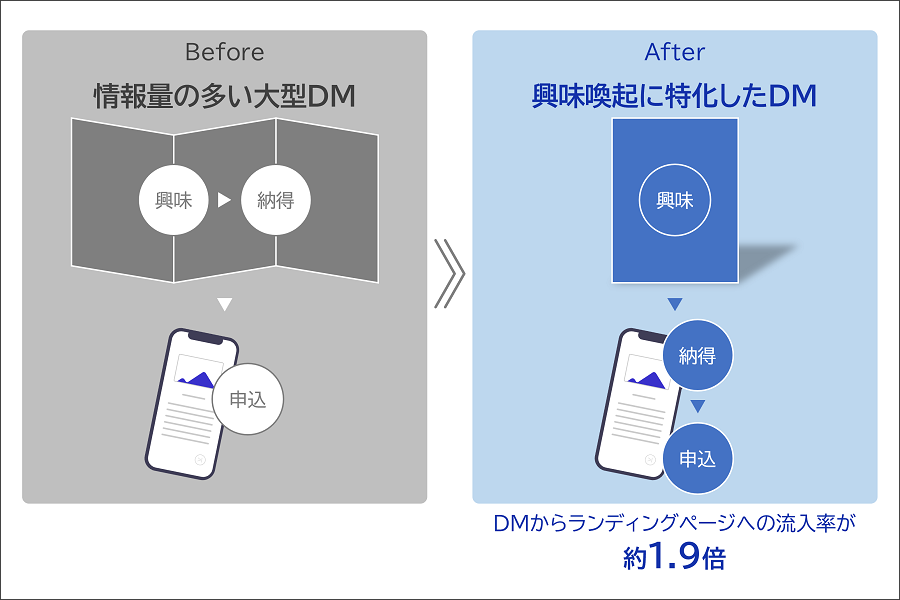

筑田:仕様に関しては、以前はA4片観音開きで計6ページのDMを制作していました。DMだけで注意喚起から申込みまで訴求しようとしていたため、最適な紙面構成を追求すると情報量が多くなりがちでした。今回のプロジェクトにおけるDMの役割は、ユーザーからの興味関心を獲得すること。詳しい説明はLPに移行することでDMを簡略化し、キャンペーンの概要とポイントの数点だけを訴求する仕様に振り切りました【図1】。

その変化に対してクライアントの反応はいかがでしたか?

筑田:6ページで構成されたDMに慣れ親しんでいたため、当初は情報が簡素化されることに対して不安の声もありましたね。しかし、DMが果たすべき役割はキャンペーンの概要を伝え、LPに移ってもらうこと。情報は多ければ多いほど良い……というわけではありません。過去の他社事例を参考にしながら、どれほどの差が出るのかをしっかり数字を示してご説明し、ご納得いただくことができました。

代理店ごとに二次元コードを変えたということは、遷移先のLPも複数用意したのでしょうか?

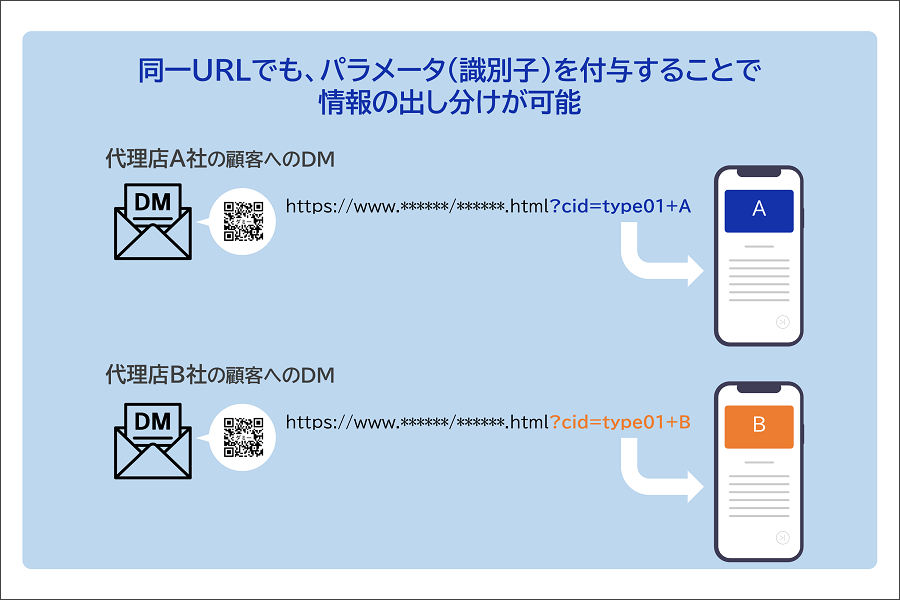

佐藤:いえ、代理店ごとに個別のLPをつくるとなると、得られる効果に比べてコストがかかってしまいます。そのため今回は、LPO(※1)ツールの「パーソナライズ機能」を活用。テンプレートとなる1本のLPをベースに、ロゴや訴求内容、用語の表記ルールなど、代理店ごとに異なる部分だけ情報を出し分けられる手法を採用しました【図2】。

(※1)LPO(Landing Page Optimization):ランディングページ最適化

情報の出し分けにはきっかけが必要だと思うのですが、ユーザーが読み取る二次元コードに仕掛けがあるということですか?

佐藤:その通りです。DMに掲載している二次元コードのパラメーターに、どの代理店のリストから送られているか見分けられるように識別子を組み込んでいます。A社のリストには”+A”、B社のリストには”+B”といった識別子を付与するようなイメージです【図3】。また、今回は発送元である代理店側の事情に合わせてカスタマイズしましたが、逆に、ユーザーの居住域や年齢、職種などに合わせて情報を出し分けることもできます。使い方次第でさまざまな可能性を広げてくれる手法だと思いますね。

3-2.事例紹介:トライ&エラーが財産に。検証を繰り返し最適なLPを模索

LPはどのような考えをベースに、設計されていったのでしょうか?

佐藤:DCD独自のデザインメソッドである「IGUD(アイジーユーディ)(※2)」をもとに、わかりやすいデザインを心がけて設計しています。また、最適なLPをめざして継続的に改善をご提案するため、毎月A/Bテストを繰り返し、より成果につながるクリエイティブデザインを模索しています。

(※2)「IGUD」は、「DNPデジタルマーケティング時代のデザインメソッドIGUD」の略称です。

(※2)「IGUD」は、大日本印刷株式会社の登録商標です(商標登録第6084988号)。

検証の具体例を教えていただけますか?

佐藤:まずはファーストビューのビジュアルやキャッチコピーのテストを実施します。LP遷移後の直帰率をできる限り減らした後、画面をスクロールした先でユーザーがどのような行動をするのかを分析。どこに課題があるのかを探っていくのが、一般的なA/ Bテストの進め方になります。

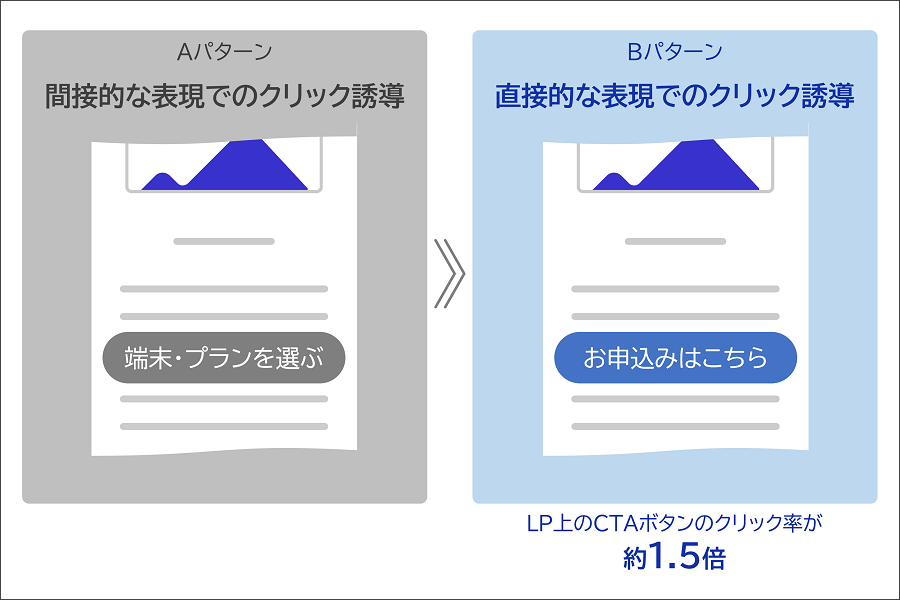

他に例を挙げるなら、申込みページへ遷移させるためのCTAボタン(※3)。クリック率に改善の余地があると解析できたので、ボタン周りのデザインや説明文をA/Bテストで検証しました。結果は「ダイレクトな表現」に軍配が上がりました【図4】。DMからLPに流入し、既にキャンペーンに興味を持っているユーザーに対しては直接的な表現の方が効果的だったんですね。

(※3)CTA(Call To Action)ボタン:Webサイト上で、訪問者に商品購入、資料ダウンロード、会員登録、お問い合わせなどの具体的な行動を促すボタンのこと。

検証を繰り返す中で、どのような気づきがありましたか?

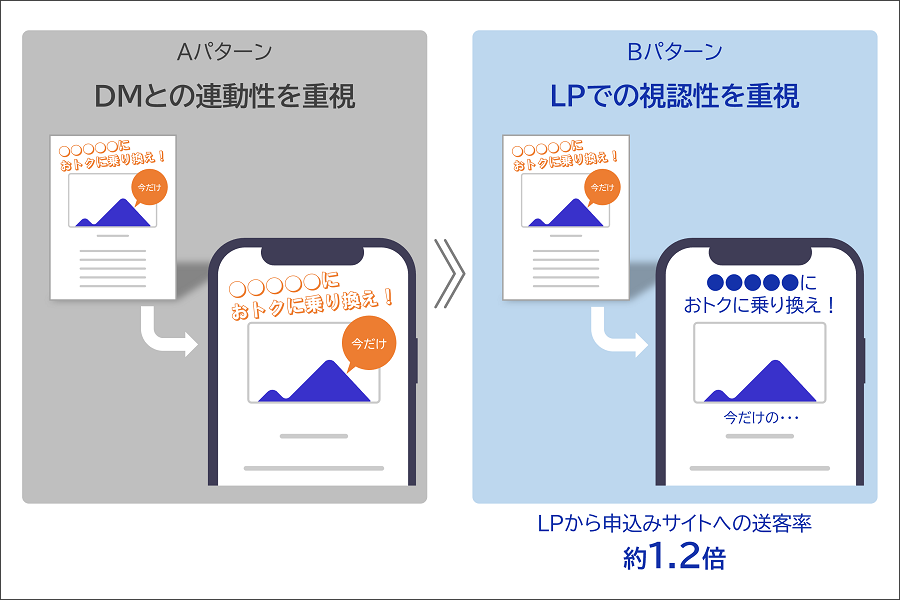

佐藤:DMのクリエイティブとLPのファーストビューの連動は必ずしも必要ではなかったことが面白い発見でしたね。制作側としては連動している方が、ユーザーの受けも良いだろうと予想していたのですが、離脱率は五分五分。むしろ連動させずに、具体的なメリットを端的に表現したパターンの方がやや良い結果となりました【図5】。この予想に反する結果が出たときに大切にしたいのが、負けパターンも貴重なノウハウになるということ。負けパターンも多く知ることは敗因検証を行うことにも通じ、結果的には勝ちパターンを選択する可能性を高めることにつながります。LPの効果検証は現在の改善であると同時に、未来の施策への投資とも言えるんです。

4.施策改善で獲得効率3.6倍!今後もさらなる成長を目指して

本プロジェクトの具体的な成果や今後の方針について教えてください。

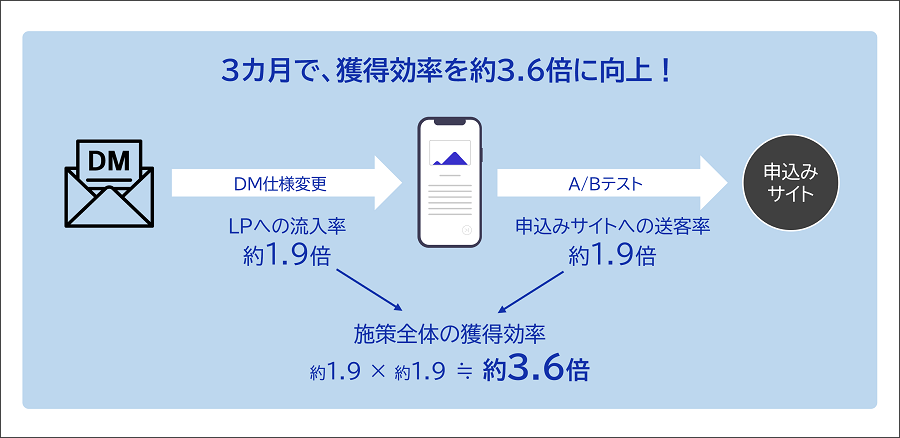

筑田:DMからLPへの流入率は施策をスタートさせてから3カ月で1.87倍。LPから申込みページへの遷移率は1.92倍。私たちが実施した施策による獲得効率は、約3.6倍改善することができました【図6】。現在もレスポンス率の検証とクリエイティブの改善は毎月行っており、最終的な申込率に関しても上昇させることができています。

筑田:ただ、これまで検証を重ねてきた中で、DMとLPのクリエイティブ改善だけで獲得できる申込率の最大値がおおよそ見えてきました。そのため、次にテコ入れが必要なのは「ターゲットリスト」と「申込みフォーム」。例えば、精度の高いリストや離脱が少ない入力フォームを用意することで、獲得効率はまだまだ高められるでしょう。クライアントのマーケティング活動をさらに強化するために、キャンペーンの始まりと終わりにも支援の幅を広げていきたいですね。

最後に、今回のDM×LPのハイブリッド施策を踏まえて、他にどのようなシーンで応用できそうか展望をお聞きかせいただけますでしょうか?

佐藤:今回のプロジェクトでは代理店ごとに異なる情報を出し分けるために識別子を活用しました。そのため、証券や保険商材など、代理店を介する事業に対しては同じように支援することができます。また、識別子の活用方法を変えれば、ターゲットに合わせてパーソナライズした情報発信も可能です。転職や紹介派遣など人材業界のヘッドハンティングやスカウトのように、特定の個人に向けてアプローチする場合に効果的だと考えています。居住地域や年収、職種などの特性に合わせてパーソナライズされた訴求内容ならターゲットの関心を強く引き付け、高い反響を獲得できるのではないでしょうか。

DMとLPを組み合わせたプロモーション、識別子を活用した情報の出し分けやパーソナライズ、クリエイティブのA/Bテストなど、DCDにはさまざまな業界で活かせる技術やノウハウが数多くあります。それぞれの施策をどのように活用していけば最適解を生み出せるのか、これから先も企業の皆様と一緒に追求していけたらうれしいです。

- 2024年5月時点の情報です。