“顧客が楽しむ”ことをKGIに!バーチャル体験をベースとしたデジタルコミュニケーション戦略

(右から)シスメックス株式会社 日本・東アジア地域本部長 川原 北斗様/Hokuto Kawahara、日本・東アジアマーケティング部 広告宣伝課長 殿村 和誠様/Kazushige Tonomura

コロナ禍が加速させた社会のデジタル化。リモートワークやウェビナーの整備など、さまざまな業界・分野でデジタルイノベーションが起こり、新しい働き方として定着しました。そして、対面でのコミュニケーションが戻りつつある現在。オフラインイベントの代替案としてXRのデジタル技術を活用した「バーチャル展示」は、営業活動や集客手法の新たな取組みとして、その可能性に改めて注目が集まっています。

そこで今回は、コーポレートコミュニケーションの一環としてバーチャル展示を導入し、デジタルプロモーションの新たなかたちを追求しているシスメックス株式会社(以下、シスメックス)様の活用事例をご紹介。今もなおアップデートを続けているシスメックスのバーチャル展示ですが、本インタビューでは導入の目的や背景、その際に意識していたこと、今後の展望などについて、シスメックスの川原様と殿村様にお話をうかがいました。

【シスメックス株式会社】

1968年創立。「ヘルスケアの進化をデザインする。」をミッションに掲げ、検体検査領域を中心に事業を展開。臨床検査機器、試薬、ソフトウエアをグローバルに提供し、世界190以上の国や地域の人々の健康を支えている。

1. 理想的なコーポレートコミュニケーションをデジタル化で実現

まずは、貴社の事業について教えてください。

川原様:当社は血液や尿、細胞などを採取して調べる「検体検査」の領域で50年以上の歴史があります。また、細胞・タンパク・遺伝子の3つの技術プラットフォームを基盤として、機器・試薬の研究開発を行ってきました。特にヘマトロジー(※1)、血液凝固、尿沈渣(ちんさ)検査分野ではグローバルでトップシェアを獲得。研究開発から調達、生産、販売、サービス&サポートのバリューチェーンを自社で確立し、世界190カ国以上に製品とソリューションを提供しています。

私たちの製品を取り扱うユーザーは、大学病院や検査センター、クリニックや動物病院などさまざまな医療機関。「ヘルスケアの進化をデザインする。」をミッションに掲げ、あらゆるユーザーへ新たな医療の価値を届けることをめざしています。

(※1)へマトロジ―:赤血球・白血球の数や機能を調べる検査

貴社のバーチャル展示について概要を教えていただけますか?

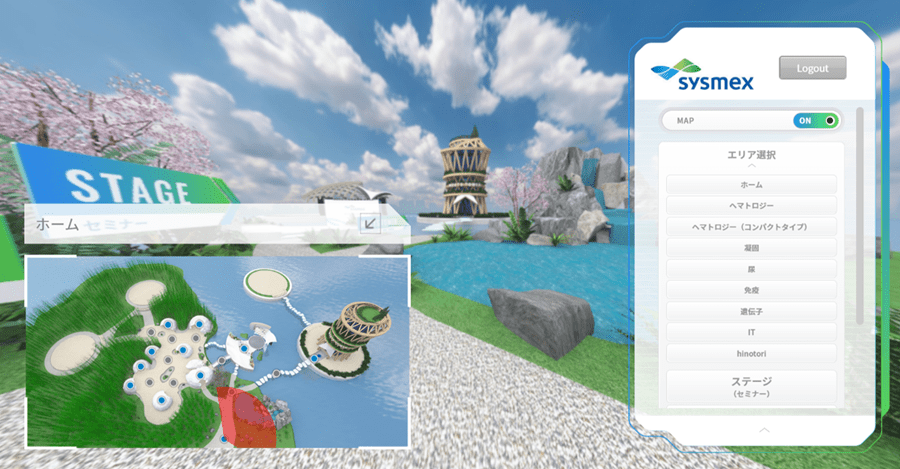

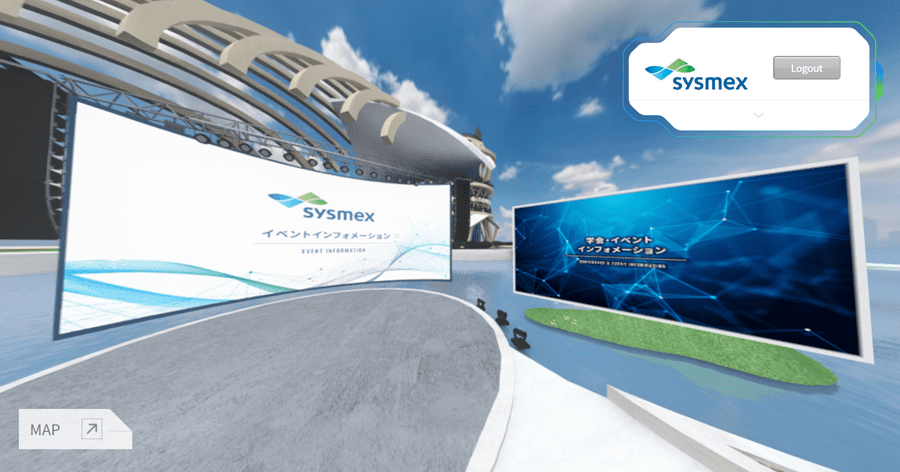

殿村様:ユーザーとのオンラインコミュニケーションの活性化を目的に、2021年からバーチャル展示の開発・導入プロジェクトをスタートさせました。2年の準備期間を経てバーチャル空間の環境構築と自社製品の展示コンテンツを実装し、2023年10月に「シスメックス アイランド」をプレリリース。現在も順次コンテンツを追加・更新しながら、できることを増やしているところです。

バーチャル展示を導入したきっかけや背景をお聞かせください。

川原様:きっかけとなったのはやはり、コロナ禍です。それまではイベント会場やホテルを貸し切り、医療従事者向けの展示会や学術セミナーを開催していたのですが、軒並み中止になってしまいました。これを機に、社内で数年前から構想していたデジタル化の動きが加速。バーチャル展示のようなデジタルを活用した新たなコミュニケーション戦略を導入する土壌が整いました。

殿村様:さらに当時、自社製品を説明するサイトや弊社製品のユーザー専用サイト、セミナーをご案内するサイトなど、さまざまなWebサイトが20個以上も散在していたため、1つに集約させる施策を検討していたところでした。医療機器の製品ページは、基本的に会員登録した医療従事者の方がアクセスできる仕様になっています。同じ会社の製品ページであれば共通のID/パスワードでアクセスできると便利ですが、当社の場合はそれぞれで個別に登録する必要があり、非常に使いにくい状態でした。複数の製品コンテンツをまとめる場所、そして新たなコミュニケーションを生む場所としてバーチャル展示を導入しました。

どのような経緯でDNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)への依頼を決めたのでしょうか?

殿村様:VR系の展示会やショールームに足を運んで情報収集し、気になった3社でコンペを実施しました。DCDは以前から取引があったこともあり、私たちが属する医療業界・検査業界に明るい担当者がいてくれたことが大変心強かったです。また、質問へのレスポンスの速さや回答の精度など、こちらのニーズを的確に拾ってくれる安心感もありました。業界や製品の特徴を理解した配慮や提案をしてくださる姿勢が決め手でしたね。長期にわたる大きなプロジェクトでしたが、タスク整理や進行管理もうまく取りまとめてくださり感謝しています。

2. MA×バーチャル展示。徹底したユーザー志向で差別化を図る

バーチャル展示を導入するにあたり、どのような狙いがありましたか?

川原様:バーチャル展示には情報収集と情報発信の両方の機能があり、「誰が、いつ、どのくらいアクセスしているか」など、バーチャル展示内での行動を細かに分析することができます。そのため、シスメックスの中でも製品の販売促進を担う私たちとしては、単にリアルの展示会をデジタルに置き換えるということだけではなく、リード獲得やMA(マーケティングオートメーション)との連携も重要視していました。

うまくMAを活用できれば、ある製品の閲覧時間が長いユーザーに対して、それに関連したセミナーや活用事例などを個別に通知することが可能です。ユーザーの興味関心が高いうちに、適切にプロモーションを仕掛けることで、潜在ニーズの顕在化も期待できるでしょう。このような個別最適化をすることで、将来的には営業活動の効率化も図っていければと考えていましたね。

殿村様:ただ、現代はさまざまな情報であふれかえっているため、短期間でユーザーに製品やサービスを印象づけることが重要です。だからこそバーチャル展示という目新しさだけではなく、ユーザーにとって魅力的なコンテンツを用意することが求められると思っています。まずは興味を持ってもらい、「シスメックス アイランド」で開発や生産などの取組み、そして製品の良さを知ってもらうことで弊社のヘルスケアへの思いを伝えたいと考えていました。

魅力的な情報をユーザーに届けていくために、どのような工夫をされていますか?

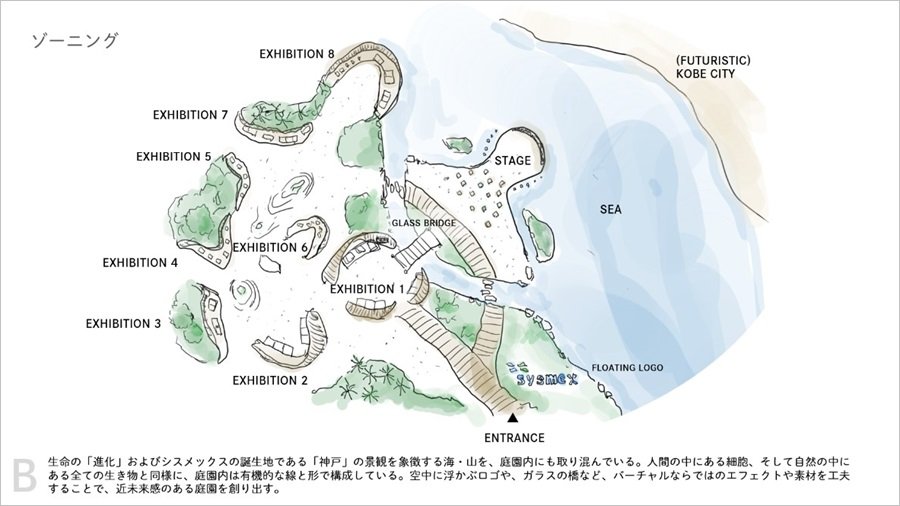

殿村様:開発当初から「ユーザー目線で考える」という姿勢は徹底しています。ユーザーがこの空間でやりたいことは何か、何を提供したら満足してくれるのか……そのようなことを考えながら、まずは土台となるバーチャル空間の設計から始めました。

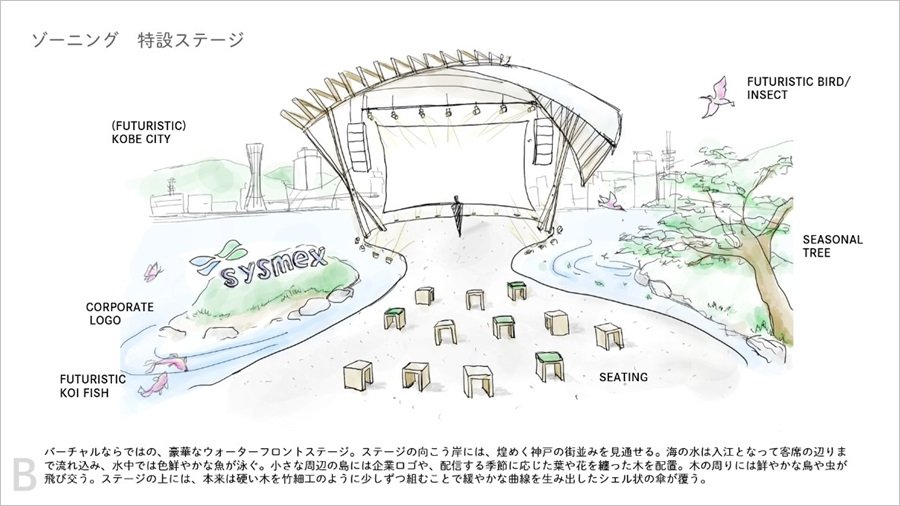

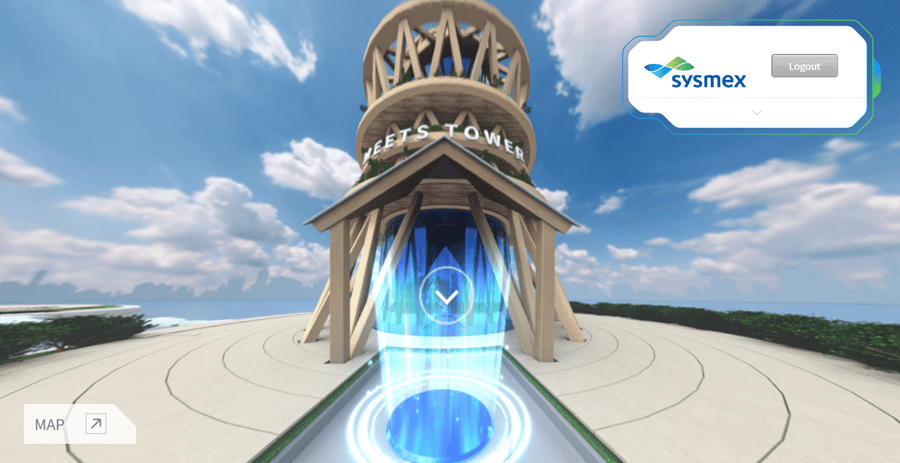

現実の展示会場をそのまま3DCGで再現することはせずに、あえて南国風のフィールドを採用し、非現実感を演出。学術や研究会について詳しく知れる「MEETS TOWER」への移動は、人気ゲームに出てくるワープポートのようなデザインを取り入れました。ただ情報発信するだけでは見ている側も飽きてしまいますから、エンターテインメント要素を入れて少しでも楽しんでもらいたいという思いがあります。

現在、実装しているコンテンツは自社製品の展示が中心となっていますが、ただ説明書きを載せるだけということはしていません。同分野の製品スペックを比較できるメニューやドラッグ操作で製品を回転させて360°どこからでも見られる機能など、バーチャル展示ならではの工夫を取り入れています。今後は、「シスメックス アイランド」内で学術セミナーを視聴できる仕組みや、製品のデモンストレーションができるコンテンツなどを追加していく予定です(※2)。

(※2)取材時3月時点の情報です。現在は学術セミナーの視聴も可能になっています。

3. 業界への貢献とブランド強化。シスメックスの戦略的アプローチとは

バーチャル展示をコーポレートコミュニケーションの一環として運用する上で、意識していることを教えてください。

殿村様:ユーザー目線を大切にしているとお伝えしましたが、それは自社製品を使う既存ユーザーだけではなく、他社製品を使っているユーザーや競合企業の従業員など、シスメックスの特長やサービスをまったく知らない人に対しても同じ。やはり誰にでもわかりやすく伝わることこそ、最も大事にすべきことだと捉えています。

競合企業にまで情報をオープンにしてしまうと技術が模倣されることを心配する声があがってきそうですが、そこにはどのような狙いがあるのでしょうか?

殿村様:機密情報は載せていませんが、製品説明や学術報告を見聞きしただけで当社の技術は簡単に模倣できないでしょう。また、良い技術というのは自然と市場に流通していくはずなので、技術をオープンにすること自体に大きな問題はないと考えています。むしろ、会社として情報を積極的に公開することで、業界全体が活性化されるのではないか……という期待感もあるんです。

川原様:医療の質というのは常に上げていかなければいけません。他社のレベルが上がっても、私たちはさらに上をめざせばいい。そう捉えれば可能な情報は公開した方がいいはずです。一歩先、二歩先まで進んでいる先進性をオープンにして、シスメックスのブランド価値をさらに高めていければと思っています。

4. バーチャル展示の可能性を広げる、デジタルと人との融合をシスメックスから

今後、バーチャル展示をどのように活用したいと考えていますか?

川原様:今後は、「シスメックス アイランド」から取得したデータをどのように営業活動に活用できるかがポイントだと思っています。ユーザーの属性や行動をしっかりと分析した上で、インサイドセールスもしくはフィールドセールスのどちらのアプローチが最適かを検討するのが次のステップ。まだまだ道半ばですが、デジタルと人の力をうまく融合させて、具体的な成果につなげていきたいですね。

殿村様:ゆくゆくはシスメックスの営業マンが病院やクリニックに頻繁に行かずとも、「シスメックスアイランド」で営業活動の支援をできるのではないかと考えています。もちろん、直接おうかがいして顔を見せにいくことも大事です。しかし、ZoomやTeamsなどのオンライン会議ツールが一般化してリモートワークが普及したのと同じように、バーチャル空間だけでコミュニケーションが完結する未来が実現するかもしれません。もしそうなれば、地方に赴任しなくても全国各地のユーザーに対応ができるうえ、エリアに縛られない担当割り振りもできるようになるでしょう。実際にかなえられるのはもう少し先の話になると思いますが、高みをめざしていきたいですね。

このプロジェクトの担当者は・・・

株式会社DNPコミュニケーションデザイン 第2CXデザイン本部

多賀 丈太/Jota Taga

映像プロデューサー/クリエイティブディレクター

入社以来、映像プロデューサーとして活躍。企業ブランディングからセールスプロモーションまで幅広いジャンルの実績を持つ。クライアントの課題抽出から、その解決策まで、一気通貫した提案を得意とし、総合プロデュースの観点から常に「楽しいコミュニケーション」を模索して世の中に新しい価値を提供し続けている。また、課題解決の手段として早い段階からWebやXRを活用。従来の表現手法にこだわらないマルチなクリエイティブを発揮している。趣味は草野球とアウトドア。父親歴6年、絶賛子育て奮闘中。

- 2024年7月時点の情報です。