リアルとバーチャルのつなぎ手。撮影技術を駆使し、古今東西、ありとあらゆる“文化”のデジタルアーカイブに挑戦

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第3CXデザイン本部

石井 俊行/Toshiyuki Ishii

DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、企画・制作における、多くのコミュニケーションのプロが活躍しています。そうしたプロフェッショナルたちにスポットライトを当てる企画、題して「D-Professional」。第3回は、歴史的建造物や美術作品等をデジタルアーカイブするため、カメラマンとしての知識と3DCGの知識の両方を駆使して、3Dデータの制作を手がける石井俊行です。

【D-Professional】への7つの質問

1. 名前と社歴

フォトグラファーであり3DCGクリエイター ― 撮影技術とデジタル技術の融合

石井俊行です。1998年に芸術学部写真学科を卒業し、フォトグラファー採用枠で入社しました。

2004年に、フォトリアルなCG画像を制作するため、CG制作のプロジェクトチームに異動。以降は3DCG制作と写真撮影を中心とした案件に従事し、2024年より現在のデジタルコンテンツ制作を担う部署に所属しています。

2. 手掛けている業務

美術工芸品・建造物・伝統芸能まで、あらゆる文化財を未来に継承するデジタルアーカイブ

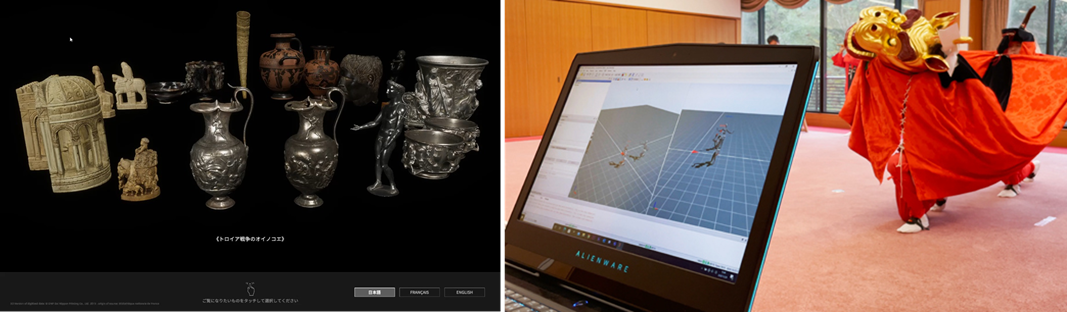

文化財の保存とデジタル化、保存・デジタル化した文化財の公開のニーズに対応するため、3Dデジタルアーカイブをはじめ、デジタルコンテンツに掲載する3Dデータの作成をしています。

デジタルアーカイブする対象は多岐にわたります。小さいものだと手のひらサイズの工芸品や美術品、動物の剝製や古代の出土品など、大きいものでは神社仏閣、さらには街一帯を再現することもあります。最近では、国の重要無形民俗文化財に指定された伝統芸能「麒麟獅子舞」(※1)を、鳥取県宇倍神社においてモーションキャプチャ技術(※2)を活用した撮影・計測を行い、後世に伝える伝統芸能をデジタル映像でアーカイブすることに挑戦しました。

(※1)鳥取県宇倍神社における「麒麟獅子舞」デジタル映像アーカイブの取組みについて詳しくはこちらをご覧ください。https://www.dnp.co.jp/biz/case/detail/20173157_4968.html

(※2)人物や物体の動きを3次元で計測し、その動きをデジタル化する技術

動画:世界遺産 仁和寺 国宝『金堂』 の高精細3DCGデータを制作(0:33)

©DNP Dai Nippon Printing Co., Ltd. 2021, with the courtesy of the Bibliothèque nationale de France.

クライアントは国内外問わず博物館や美術館が多いですが、最近では一般企業からの依頼も増えています。歴史的な価値を持つ社屋や製品は、その企業の精神を映し出します。取り壊しが決まった社屋を3Dデジタルアーカイブにして面影を残すだけではなく、周年イベントにおける記念映像やメタバース空間での商談場所としてなど、多種多様な活用が広がっています。

デジタルアーカイブの仕事は、「現実世界のものを仮想現実に再現し、それを用いた鑑賞システムを構築する仕事」だと思っています。

最初にクライアントが望むアウトプットイメージについて、閲覧時の画面の大きさや見せたいポイント等、じっくりと聞き出します。そのうえで3Dスキャナーやフォトグラメトリ(※3)といった技法を使って、現実世界のものを高解像度なデジタルデータにしていきます。

(※3)フォトグラメトリ:「フォトグラメトリ技術」とは、被写体をさまざまな方向から撮影し、コンピューターでデジタル画像を解析して、立体的なコンピューターグラフィック(3DCG)を生成する技術。

3. 譲れないこだわりは?

見せ方にも徹底してこだわり「本物」の再現をめざす

文化財をただ保存するだけでなく、人々にとって本物がそこにあるように「見てもらう」ことです。しっかり見てもらえるように、正確にデジタルデータを作成することを、何より大切にしています。例えば工芸品などの場合は、立体的な作品をさまざまな方向から撮影し、その画像を組み合わせて、形状やテクスチャを再現した3Dモデルを生成すれば使えるデータになる、というわけではないところに、この仕事の難しさとやりがいを感じています。

どのような位置から光を当てれば、対象物の形状や質感、ツヤが表現できるのか。鑑賞システムにする場合は、どれくらいの距離や角度で視点を設定すれば、鑑賞者が違和感なく自然に対象物を観ることができるのか…そういったいろいろな要素を加味して撮影し、デジタルデータを制作しています。細かな調整を繰り返すことで、最終的にでき上がったものを見たときに「本物がそこにある」と感じられるデータになります。

こうしたこだわりは言葉だけでは伝わらないことも多いです。そのため、案件によっては、正式に受注する前にロケハンやテスト撮影を行い、納品イメージとなるサンプルデータを作成してお見せすることもあります。

対象物が重要な文化財であるケースなどは、撮影の方法や安全対策についても、実地で見ていただいたほうが文化財所有者が安心できると思うからです。

©David Paul Carr / BnF

4. この仕事の醍醐味(だいごみ)は?

目標は「110%」の満足度 ― 常に期待を超えるプロフェッショナリズム

最初に完成品をお見せした時に、笑顔で「いいですね!」と率直に言ってもらえるのが一番かな。

私は入社当初から「クライアントが求めるクオリティのひとつ上をめざす」というのを、制作のモットーにしています。要求されているレベルをクリアするのは当たり前で、その満足度を100とするならば、105、110まで持っていくのを最低ラインとしようと。だから、制作物を見たクライアントが驚いたり、感動してくれたりすると「想像を超える仕事ができたな」とうれしくなりますね。

5. 制作するうえで大事にしていることは?

データ化が難しい対象物でも諦めない。技術の限界に挑戦し続ける職人魂

大事にしていることは「予算に見合った範囲内で、クライアントの目的に沿って活用しやすいデータを制作すること」です。高品質のデータを作ろうとすればするほど、予算は膨らみます。

例えば、博物館や美術館から所蔵品のデータ化を依頼される際には、そのデータを活用して「来場者によりよい鑑賞体験を提供したい」といったニーズを持っていらっしゃることが多いです。そうした場合、オリジナルでの鑑賞システムを作るよりも、「みどころシリーズ®」(※4)が役立ちます。これらを提示しつつ、最終的にどのような形でデータを作成すると、その後の展開が容易になるのかを、丁寧に確認しながら制作を進めています。

(※4)「みどころシリーズ®」は、「DNPコンテンツインタラクティブシステム「みどころシリーズ®」」の略称です。 「みどころシリーズ®」は、DNP大日本印刷の登録商標です。

また、デジタルアーカイブのご相談を受ける際、「建物を取り壊してしまうから、取り急ぎデータだけを残したい」といった、その後の活用方法が定まっていない状態でのご相談もあります。そうした場合でもクライアントとの対話を重視し、必ず「データを使って何がしたいのか」という目的と活用方法を決めてから、本格的な作業に移すようにしています。

活用のイメージがない場合、当社には多数の事例があるので、それをお見せしながら一緒に最適な方法を探します。

3Dスキャナーやフォトグラメトリによる3D再現には、鏡のように周囲の風景を映してしまうものや凹凸が再現しにくいなど、撮影するのに困難な特性を持つ作品があります。

例えば「単色(絵柄のないもの)」「透明、半透明」「金属や鏡など光沢がある」「細い・薄い」等、そういった対象物がそうなのですが、活用の目的が明確であれば、私たちならなんとか撮影し、データ化する手だてを見いだすことができます。

「どれくらい予算があって、どんな未来を求めているのか」の2点がはっきりわかると、こちらも最適な提案がしやすくなります。データは作って終わりではなく、その後に有効活用してこそのものなので、そこがブレないよう、丁寧にクライアントとコミュニケーションすることを心がけています。

6. 今後挑戦していきたいことは?

3DCGのデータで、文化財の保存と自由な鑑賞体験を両立させる手助けに

デジタルアーカイブの技術は、今後もどんどん発展していくはずです。今はデータ化が難しいものも、より簡単に、より正確に記録できるようになっていくと思います。その中で新たな表現方法や活用ケースを作っていけるよう、技術を磨いていきたいです。

3DCGのデータはあくまでも現物ではありません。「本物」という言葉に対して言うなれば「偽物」です。ただ、そこには「偽物」だからこその活用方法が広がっています。貴重な本物が破損したときの再現資料になったり、本物の保存と自由な鑑賞体験の提供とを両立させる手助けになったりします。

(※5)「みどころビューア®」は、DNP大日本印刷の登録商標です。

本物はガラス越しでしか見られなくても、3Dデータならば好きな角度から間近で観察できる。3Dデータをもとにレプリカを作成すれば、実際に手に取ることだってできます。デジタルアーカイブは「文化体験の間口を広げる手段」になると感じています。

例えば、世界中の文化財をデジタルデータ化し、さまざまな文化に触れられる接点を増やせれば、国際交流の入り口にもなりますし、世界平和につながっていくのではないか……と思うんです。そんな世界に少しでも近づくよう、良い仕事をし続けたいです。

7. あなたにとってプロジェクトの成功とは?

感動の連鎖が生む好循環 ― クライアントから鑑賞者、そして後世へと文化をつなぐ

まずは、クライアントに感動を与えること。そして、そのデータが実際に活用され、鑑賞者にも感動を与えることです。そして願わくは、アーカイブしたデータの利活用を通じて博物館や美術館等の収益化に貢献し、作品の保存や公開に還元できること。こうした良い循環が生まれ、次の仕事、さらに次の仕事と関係が続いていくと、完璧な成功かなと思います。

- 2024年11月時点の情報です。