3000冊を超える実績を礎に~クライアントの思いに寄り添い完成に導く「年史編纂」のあり方とは

第2CXデザイン本部

毛糠 りん/Rin Kenuka

DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、企画・制作における、多くのコミュニケーションのプロが活躍しています。そうしたプロフェッショナルたちにスポットライトを当てる企画「D-Professional」。前回の「周年事業コンサルティング」とひも付く「年史編纂」にフォーカスし、前職で編集の経験を積み、現在はさまざまな企業の年史づくりを手掛けるディレクター、毛糠りんに話を聞きました。

【D-Professional】への7つの質問

1. 名前と社歴

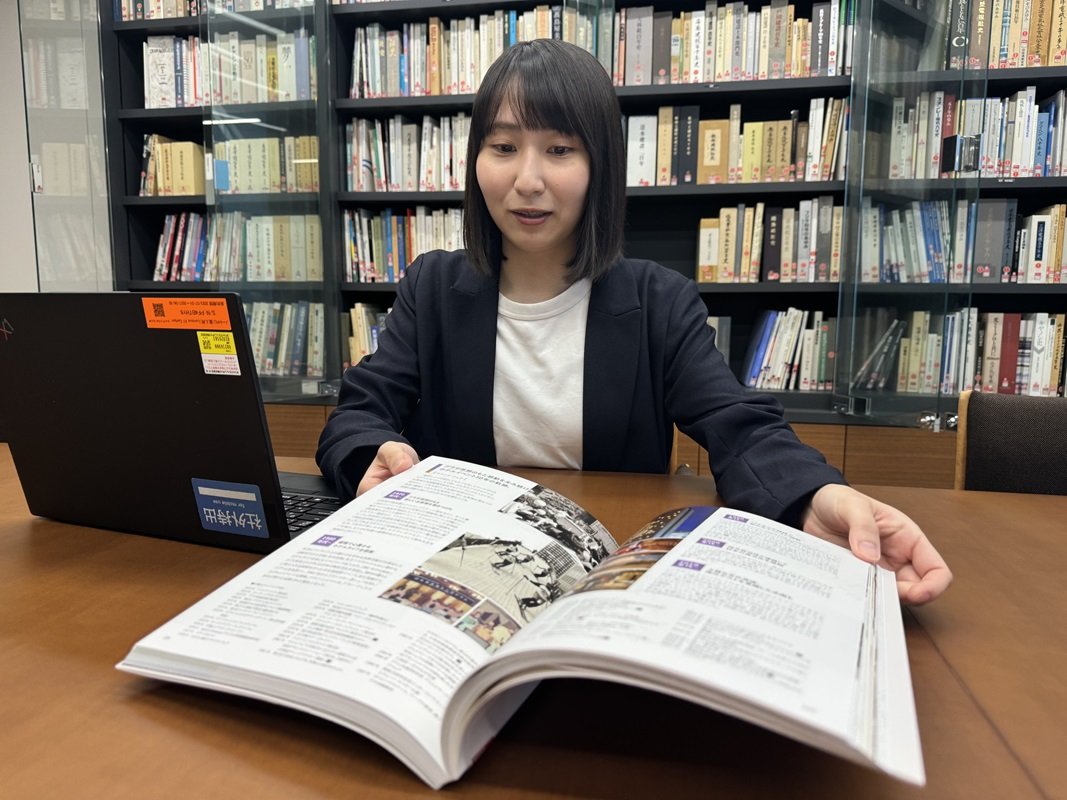

毛糠りんです。出版社で旅行雑誌編集などの経験を経て、2021年3月にDCDへ入社。約3年に亘って年史編纂に携わっています。

前職での編集スキルを生かしつつ、月刊誌のような短期スパンではなく、一つひとつのプロジェクトに長い時間をかけてじっくり丁寧に向き合ってみたい。そんな思いからこの年史編纂業務に従事しています。

2. 手掛けている業務

これまで、ホテル運営会社様の50年史、信用金庫様の100年史、医療系専門材メーカー様の50年史など、さまざまな業種・規模の企業の年史編纂を手掛けてきました。基本は紙ものが多いですが、Webサイトで公開する50年史も制作した経験があります。

年史編纂で必要となるのは、まずどういった切り口でどう編集していくかという「企画」の部分。そこを詰めてから、膨大な情報をもとに年史としてまとめていきます。クライアント側は役員や社長クラスが決定権を持っていることが多いので、先方社内でどう上申していくかを見据えて説明をすることも大切だと考えています。

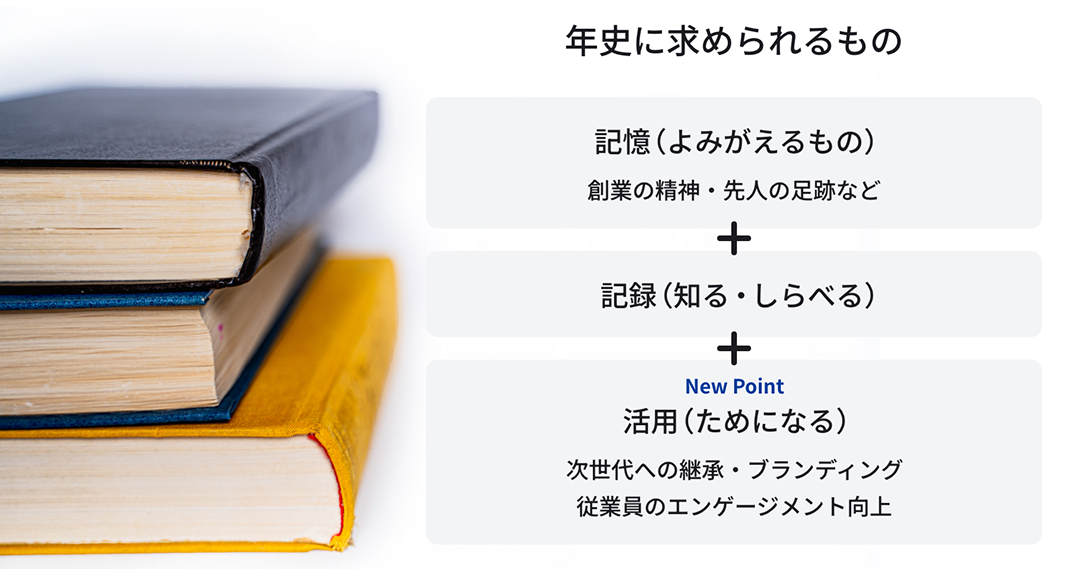

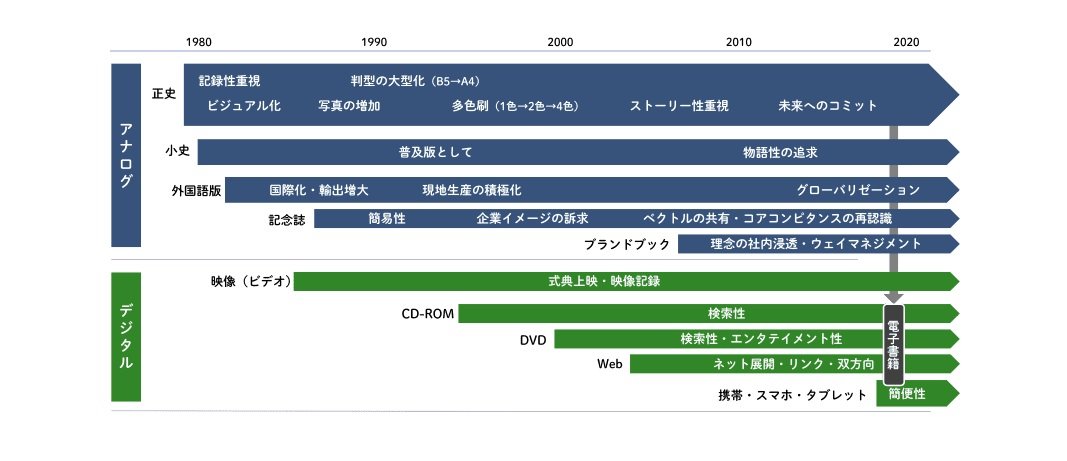

なお以前は、年史と言うと「歴史の記録」という側面が強い、網羅的な「正史」が大半でした。何百ページにも及ぶ分厚い冊子になるので、なかなか普段から従業員が目を通すことはありません。

それではあまり意味がないのではないか…ということで、最近はそのダイジェスト版も一緒に制作し、従業員全員へ配る、PDFで公開するなどといった展開例も増えてきました。

なかには、正史をつくらないというケースも出てきていますね。それほど、メインの目的に「情報資産の保存・継承」だけではなく、「従業員に読んでもらうこと」や「従業員のエンゲージメント向上」を見据える企業が増えてきたと言えるかもしれません。

私たちの年史編纂の歴史は50年以上。これまで3000冊以上の年史を手掛けてきました。それゆえ、その間に培ってきたノウハウは非常に膨大です。

多種多様な企業の事例が蓄積されていることはもちろん、制作過程のハンドリングノウハウや歴史をまとめる際の考え方などもメンバーに共有されているため、年史編纂経験のないクライアントに対しても柔軟な対応をすることができます。

ただし内容や進め方は、クライアントによって千差万別。さらに、たとえ同じ企業の年史でも、従業員にしっかり読んでもらうものをつくりたい場合と、とにかく歴史を網羅的に残したい場合では、やることも見せ方もまるで変わってきます。

そうした中で、今までのノウハウを駆使しながらその企業に合わせた唯一無二の年史がつくれるのは、私たちDCDの強みなのではないでしょうか。

3. 業務上で設定するKPIは?

このプロジェクト自体、具体的なKPIを設定するのは難しいものではあります。そもそもクライアントが年史編纂を行う動機として一番多いのは、「これまでの歴史を記録として残しておきたい」というもの。そこに対して私たちは、さらに完成した後にどう活用していただくかを考え初期段階でご提案するようにしています。

例として挙げられるのは、従業員一人ひとりに配って会社がめざしてきた方向やこれから進みたい方向を浸透させるケース、新入社員研修で自社の理解を深めるために活用するケースなどです。なかには、年史編纂の企画を若手の従業員に任せるというパターンもありました。

年史づくりの各フローを通して、社内コミュニケーション活性化やエンゲージメント向上をめざす。そんな考え方もあるのです。

特にライティングの面において、歴史を正しく伝える文章をクライアントにも納得していただける品質に仕上げることは、非常に重要かつ難易度が高い作業です。

「その当時、経営層がなぜこの判断をしたのかを伝えたい」という要望をいただいた際は、資料等から要素を抽出し、全体のバランスを検討しながらライターと熟考を重ねてご提案をしたこともありました。また、企業の歴史の中で起きてしまった事件・事故を扱う時などは、企業姿勢にも関わることなので、とても慎重にクライアントとすり合わせをしていきます。

4. 譲れないこだわりは?

クライアント側の年史編纂担当者は、周年事業全般の業務を兼任していることも少なくありません。つまり同時並行で式典の準備やWebサイトまわりの業務も行っているので、とにかくいつも多忙。だからこそ、こうした方の負担を減らしながらスムーズに進行できるように管理し導いていくことを大切にしています。

円滑な進行のためには、決定事項の記録と逐一の確認が非常に重要。特に年史編纂は、平均して2~3年と制作期間も長く、社長・役員レベルも含めて各部署への確認が多い業務です。どのように進めて、どのタイミングで社長確認を挟むべきかなどをヒアリングした上で全体の進行設計に組み込み、着実に実行していきます。先方の担当者のその先のやりとりまでも見据えて提示することが重要なのです。

そしてもう一つ意識しているのは、「年史編纂の主体はそのクライアントである」という心構え。日々、年史編纂のプロとして構成やデザイン面のさまざまなサポートをしています。

ただそれはあくまでも、こちら視点でのアドバイス。一方的な押しつけにならないことが重要だと考えています。たとえ先方の意見が私と異なっていても、その意向をくみ取って全力でサポートする。それが結果的に納得のいくアウトプットにつながるはずです。

5. この仕事の醍醐味(だいごみ)は?

年史編纂の面白いところは、それぞれのクライアントが大事にしていることや、その企業ならではのカラーが見えること。

ある化粧品メーカーの50年史では、「50年の中で発売した商品を全部のせたい」という要望を盛り込んだ年史を制作しました。もう売っていないものも含め1000点くらいの商品画像があり、写真の管理や商品名のリスト化、誌面のレイアウトにも苦労したのですが、まさに、一つひとつの商品に情熱を持っているんだということが伝わってくる年史だったと思います。

一方で建設会社様の100年史では、100周年の「今」の姿を年史に残すために数百人の従業員全員の顔写真を掲載していました。これだけで、いかに従業員一人ひとりのつながりを大事にしているかがわかります。

同じ「年史」というものではありますが、やはりそこにはそれぞれの色が出る。それを感じられるほどクライアントの中に深く入り込めるのは、この仕事ならではの貴重な体験だなと感じています。

また、プロジェクト終了後に接する機会はそこまで多くないのですが、「社内で好評です」「研修で読んでもらえています」というように「活用されている」というフィードバックをいただけるとありがたいですね。

6. あなたにとってプロジェクトの成功とは?

年史編纂は、30年や50年史となると1年半〜2年、100年史ともなると5年前後の月日を費やす、ロングスパンのプロジェクトです。だからまずは、無事校了となり完成にたどりつけた時点でもう気持ち的には成功。その上で、実際に「従業員の方々に読んでもらえている」などの一定の評価を得られるところまでいけたら、それは真の成功なんじゃないかと思います。

また、情報資産を残すという目的や従業員に読んでもらい会社への理解を深めてもらうという目的など、それぞれに適したアウトプットができることが、年史編纂プロジェクトにおいては特に重要なのではないかと考えています。

7. 今後挑戦していきたいことは?

これまで年史と言えば、紙ものが主流でした。しかし近年ではWeb・デジタルでの年史を希望される例が増えています。今後も、こうした実情を踏まえたWebに適したアウトプットをもっと模索していきたいです。

一見すると両者の違いは、印刷するか否かの差しかないと思うかもしれません。しかし紙と同じようにWebで社史をすべて羅列してしまうと、とても読みにくくなってしまいます。さらにWebは紙に比べて耐用年数を短く捉える場合が多いのに加え、インナーよりもアウター向けという視点での編集を施す傾向もあります。したがって、WebならWebなりの最適な見せ方を追求する必要があるのです。

媒体が変わろうとも、DCDがこれまで培ってきた年史の編集力は必ず生きてきます。より時代に即したかたちで、クライアントのどんな要望に対しても最適なご提案で応えられるようレベルアップしていきたいです。

- 注釈2025年2月時点の情報です。

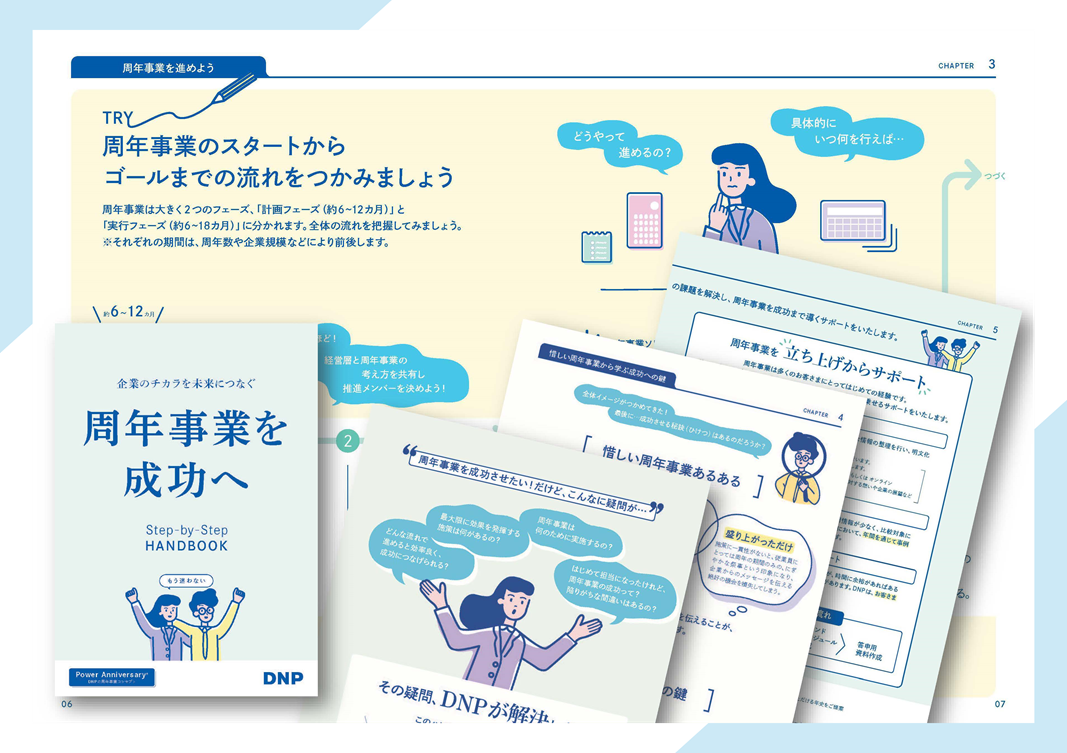

< 周年事業成功のためのハンドブックをご用意しました! >

周年事業を始める際に生じる疑問の解決と、成功に向けて実施すべき施策の選択についてのガイダンスを、1冊のハンドブックにまとめました。周年事業の始め方・進め方をわかりやすく解説しています。

- 注釈ハンドブックはPDFデータ形式でのダウンロードになります。

- 注釈「周年事業を成功へ ハンドブックダウンロード」ボタンをクリックすると、申込みフォームが開きます。自動返信による受付完了メール送付後、3営業日以内に担当者より資料ダウンロード用URLを送付させていただきます。

- 注釈ダウンロード期限は設けていませんが、予告なく終了する場合や内容を改定する場合があります。

- 注釈本ハンドブックは企業・法人向けです。同業他社・個人の方のお申込みはお断りすることがあります。

- 注釈本ハンドブックの、複製・転載等は固くお断りいたします。