「わかる」の秘訣(ひけつ)は徹底的な見える化。顧客課題をユニバーサルデザインで解決するUDコーディネーター

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第2CXデザイン本部

主幹企画員 山中 聡之/Satoshi Yamanaka

DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、企画・制作における、多くのコミュニケーションのプロが活躍しています。そうしたプロフェッショナルたちにスポットライトを当てる企画、題して「D-Professional」。今回は、ユニバーサルデザイン(以下、UD)のコーディネーターとして、クライアントの課題解決に寄与する第2CXデザイン本部の山中聡之です。

【D-Professional】への7つの質問

1. 名前と社歴

ユーザー体験を点ではなく線でとらえる「UD」の世界へ

山中聡之です。

2005年にDNPメデイアクリエイト関西(※1)に入社して、地方銀行やエネルギー関連企業、建材メーカーなどの制作物を担当しました。3年目に東京へ異動し、そこから金融業界を中心に、UD(※2)を用いた多様なコミュニケーションツール(紙媒体、デジタル媒体など)の企画・制作に携わってきました

- 注釈1:DNPメディアクリエイト関西は、DNPコミュニケーションデザインの前身となる会社の一つです。

- 注釈2:UD(universal design:ユニバーサルデザイン)

すべての人にとって使いやすく、できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。年齢や性別、障がいの有無や言語の違いにかかわらず、幅広い利用者を対象に製品や機器、サービス、環境をデザインすることを指しています。

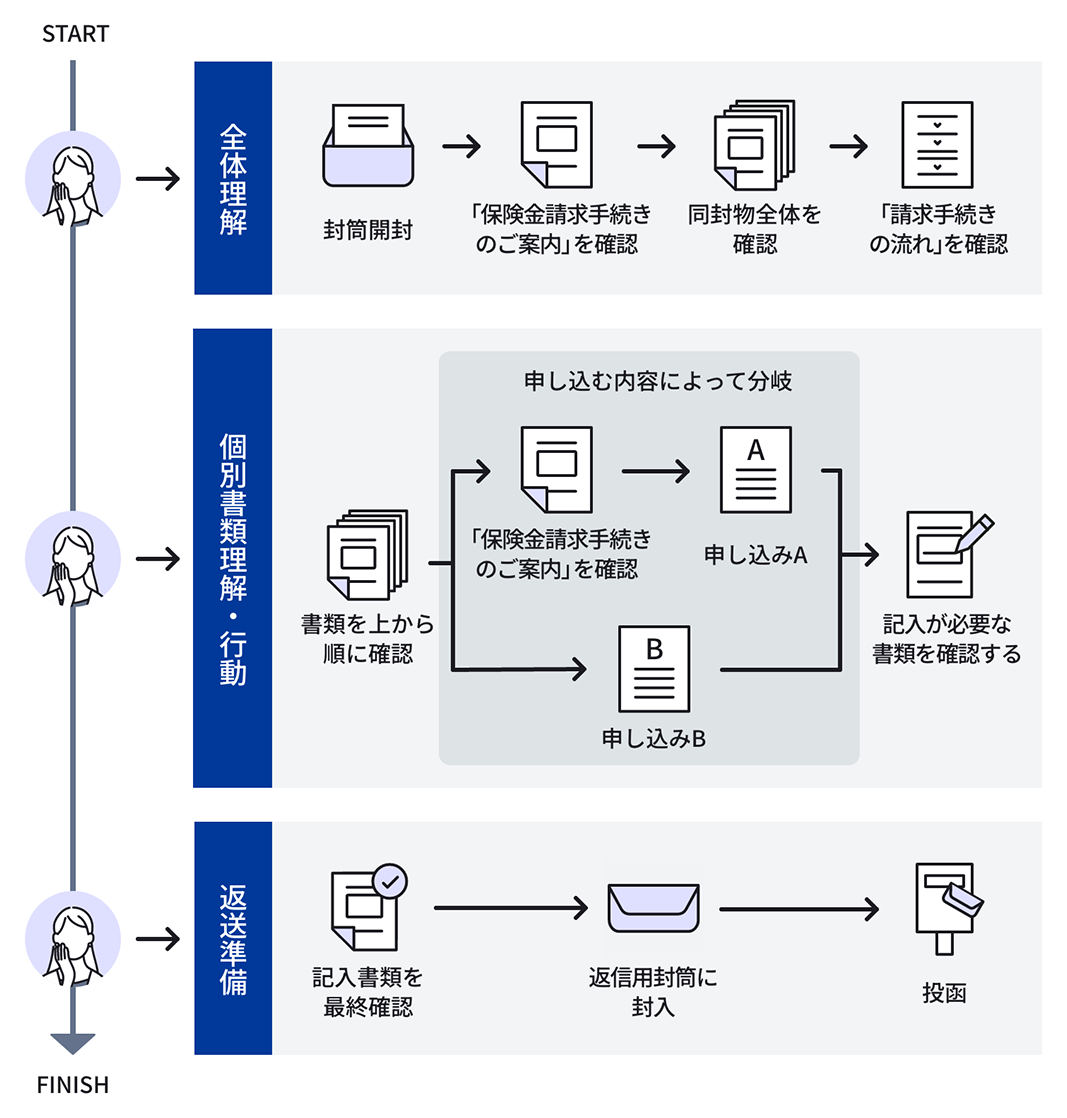

UDでは「生活者(ユーザー)の体験を点ではなく線でとらえること」を意識しています。

例えば、金融商品を扱うDMでは、必要な情報を書類に記載し、返送を求めるものがあります。生活者(ユーザー)がDMを受け取ってからたどる一連の体験を“線”として捉え、「全体理解」「個別書類理解・行動」「返送準備」とプロセスを分析します。そして、その体験の全体が利用者にとってより使い勝手がよく、心地のよいものになるような改善を提案します。

全体を俯瞰で見てプロセスを分析

2. 手掛けている業務

UD評価メソッドが導き出す、感覚に頼らない論理的な課題解決アプローチ

「UDコーディネーター」としてクライアントの課題解決に従事しています。担当しているのは主に金融系の企業で、入り口としては「商品のパンフレットをもっと見やすくしたい」「Webサイトからのコンバージョン率を向上するためにページのデザインを改善したい」といった相談をいただくことが多いです。

UDコーディネーターとは、内閣府認証 特定非営利活動法人 実利用者研究機構が運営しているUDコーディネーター資格を有するディレクターのことです。案件として手掛けるチラシやパンフレット、Webサイトなどが「身体的、認知的、文化的な多様性に配慮しつつ、誰もが不便を感じることなく利用できるようなデザイン」になるよう、制作の上流からUDコンサルティングをしていきます。

UDを実現するためのポイントは、大きく3つあります。それは「見やすく」「読みやすく」「わかりやすく」の3点です。デザイン上でこれらを確実に成立させるために、私たちUDコーディネーターは以下のステップを踏みながらUDコンサルティングをしていきます。

UD改善5つのSTEP

- キックオフ:目的・目標の設定と共有

- STEP1:各種診断メニューを使った課題の洗い出し・改善策の検討

- STEP2:プロトタイプの制作

- STEP3:各種診断メニューを使ったプロトタイプの評価分析

- STEP4:修正デザインの制作

- STEP5:ノウハウの蓄積・各種認証の取得支援

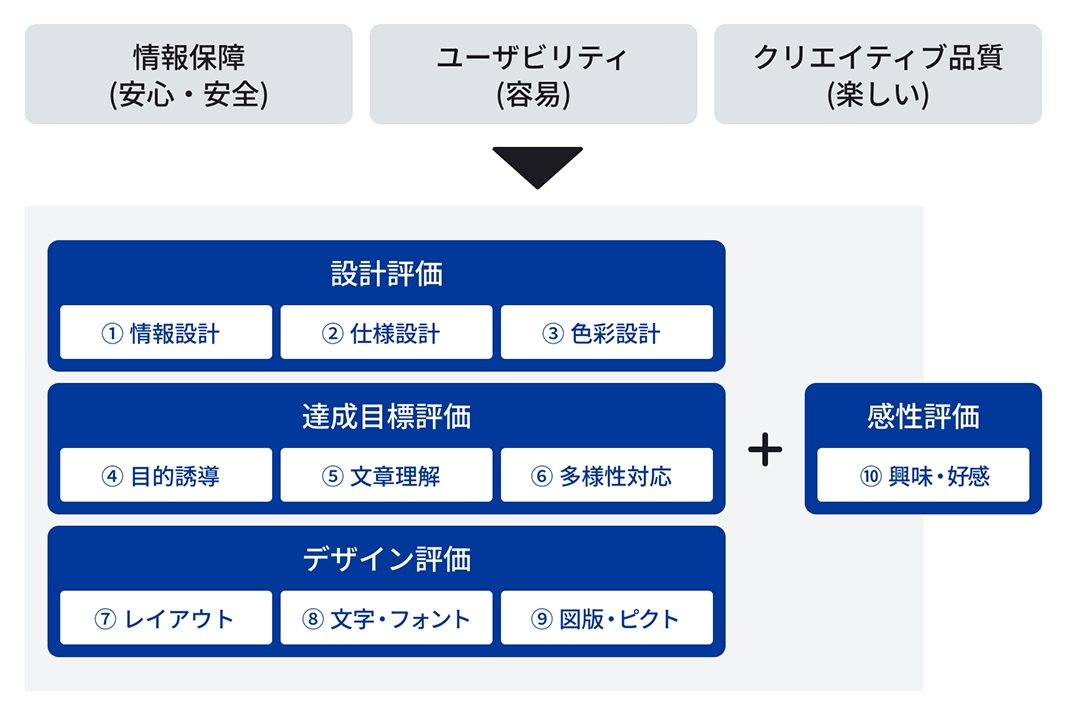

UDコンサルティングの中で肝になるのが、現状のデザインの課題を洗い出すためのレビューの手法です。DCDには独自のUD評価メソッドがあり、情報が正しく伝わるか(情報保障)、使いやすいか(ユーザビリティ)、デザインとして魅力的か(クリエイティブ品質)の3つを軸に置きながら、「設計評価・達成目標評価・感性評価・デザイン評価」の視点で多角的にレビューをします。これを用いることで個人の感覚に頼らず、課題を論理的にわかりやすく言語化していきます。

UDの実現によって「見やすく、読みやすく、わかりやすい」情報デザインが実現できると、さまざまな効果が期待できます。たとえば金融業界では「商品のパンフレットがわかりやすくなり、販売効率と売り上げが向上した」といった事例があり、また通信業界では「シニア層の利用者が多い機器で、説明ガイドがわかりやすくなり、問合わせ入電が減少して業務負荷が軽減された」といった事例もあります。UDとはよく「企業の社会的責任(CSR)」の観点で必要とされることが多いですが、同時に販促効果や業務改善にもつながる施策でもあるんです。

3. あなたの強みは?

「言語化」と「見える化」の徹底。直感的に理解できる課題提示の技術

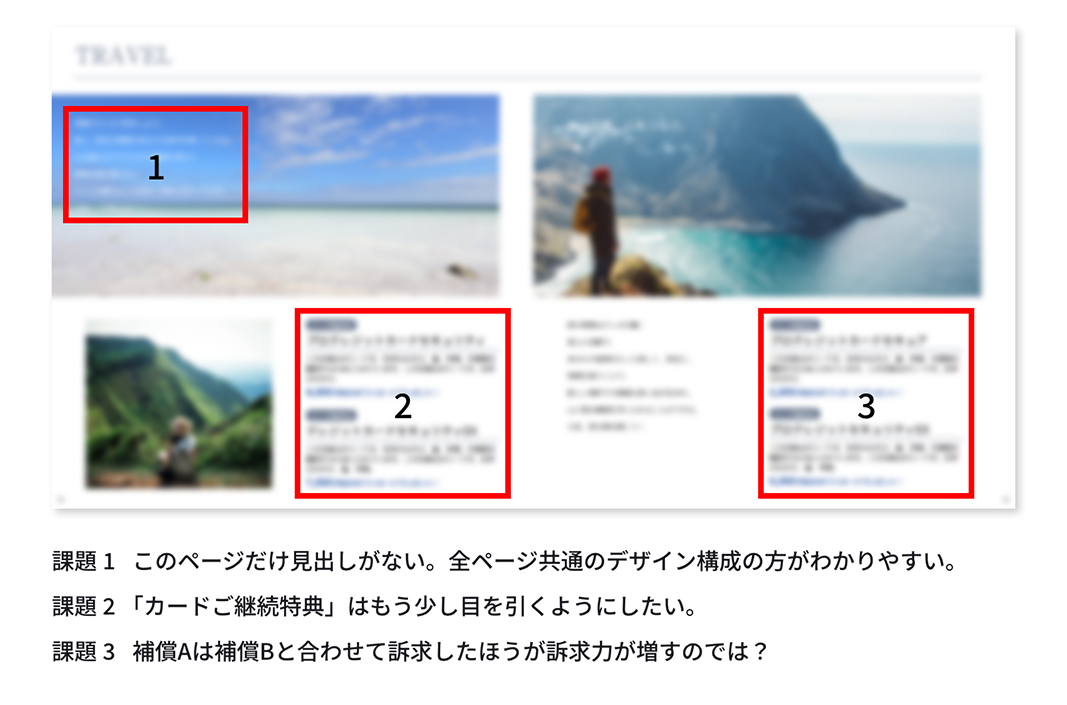

徹底的に「言語化」と「見える化」に努めているところでしょうか。自分の業務においては、クライアントは「うすうす問題があるのは理解しているが、なにを改善すればいいのかわからない」という状態でご相談いただくことが多いです。その課題を、私たちの有する独自の指標を用いて丁寧に言語化すること。その上で、相手の目線で考え、パッと見でポイントを理解できるように、適所で図やグラフを用いて表現することを心がけています。

それらに加えて「すぐに手を動かせること」も強みだと思います。プレゼンテーションで丁寧に解決策などを提案しても、やはり「実物がないとピンとこない」とおっしゃる方は少なくありません。そういう時に、素早くデザインのアウトプットのイメージを作って見せる…ということをやっています。これによって合意形成のスピードが上がり、最終的なデザインのクオリティも向上させられていると感じています。

「言語化」「見える化」して改善点を指摘したパンフレットのレビュー例:

トラベル特典やステータス感を訴求したクレジットカード用パンフレット

4. 譲れないこだわりは?

クライアントより詳しくなる。商材理解の徹底が導く真の「わかりやすさ」

UDの案件では、「わかりやすい、とはなにか」ということを常に考えています。まず前提として、自分が伝えるべき内容を十分に理解できていないと、わかりやすく伝えることなんてできません。だからこそ、業界の傾向や扱う商材に対する深い理解が不可欠で、そのためのインプットを日々怠らないよう心がけています。理解の程度としては、クライアントから「商材について、自分たちより詳しいですね!」と言ってもらえるくらいが理想的です。

また、こちらの提案に対するクライアントの反応が思わしくなかったときの対応の早さには、かなりこだわっています。提案後に「なんか思っていたのと違うな」といったリアクションを感じたら、そのすれ違いを軌道修正するため、すぐに改善策を何パターンか用意して再提案しています。こうした動きは、長期的な信頼を築いていく上でとても大切だと感じています。あくまでも生活者(ユーザー)視点を重視しながら、クライアントとの対話を重ねることが大事だと思います。

以前、尊敬している先輩に「すごいことができるから信頼されるわけじゃない。ちゃんと相手の顔を見ながら、相手のための課題解決に真摯(しんし)に向き合うことでこそ、信頼は得られる」と言われたことがあって、今でもすごく心に残っているんですよね。それを肝に銘じて、要所で相手の想像を少しずつ上回るようなコンサルティングを続けていきたいです。

5. この仕事の醍醐味(だいごみ)は?

無数にある正解。クライアントとともに最適解をたぐり寄せる

できあがった成果物に対して「いいものができましたね!」とクライアントと喜びを分かち合える瞬間です。同じ目線で一緒に喜べると「よりよいコミュニケーションづくりを一緒にめざしていくパートナーになれた」と実感できて、とてもうれしくなりますね。

UDとは、あらゆる人が快適に利用できるデザインをめざす概念です。実現のためのメソッドはあるものの、突き詰めていけば正解が無数に存在するものだと感じています。課題や改善策を明確にして、最適解を導き出しながらコンテンツを作り上げていく…というUDにおける飽くなき探求プロセス自体にも、大きなやりがいを感じています。

6. あなたにとってプロジェクトの成功とは?

効果的な情報デザインが生み出す、望ましい行動変容

ここまでの発言と重なる部分もあるかなと感じますが「作り上げたコンテンツが、生活者(ユーザー)にとってわかりやすいものになっていること」です。

「わかる」とは、ただ視覚的に見やすかったり、文字が読みやすかったりするだけではなく、「情報が階層になっていて、その階層が理解しやすい構造になっているか」ということも重要です。それらをクリアにした「わかりやすい」コンテンツが、受け手に的確な情報を伝え、望ましい行動変容につながっていったとき、私たちの仕事は成功したと言えるのだと思います。

7. 今後挑戦していきたいことは?

BtoB領域への挑戦も視野に。専門性の高いコンテンツにおける「わかりやすさ」の本質探求

現在は金融業界の案件を担当することが多いのですが、今後はほかの領域の案件も制作してみたいですし、BtoB領域の企業の案件にもっと関わってみたいです。扱う商材がBtoCよりも専門的になることが多く、その分コンテンツに情報が詰め込まれがちになっているんじゃないかな、と。

それはつまり、UDコーディネーターとしての介在価値が大きい領域でもあるはずです。そういった他業界の案件を含め、さまざまなUDコンサルティングの実戦経験を積み、「わかりやすさ」の本質を極めていきたいなと思っています。

- 注釈2025年2月時点の情報です。