映像の力でブランディングを加速させる―積水化学工業株式会社様「水無瀬イノベーションセンター イントロダクションムービー ~Impossible Object~」の制作プロセスに見る、効果的なコンセプト映像のつくり方

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第2CXデザイン本部

多賀 丈太/Jota Taga

大量の情報を伝達できる映像コンテンツは、ブランディングやマーケティングの文脈においても、大いに有効活用ができます。では、企業コミュニケーションの施策として効果的な映像とは、具体的にどのようなプロセスを経て生まれるものなのでしょうか。

本記事では、「映文連アワード2024」コーポレート・コミュニケーション部門の部門優秀賞を獲得した、積水化学工業株式会社様「水無瀬イノベーションセンター イントロダクションムービー ~Impossible Object~」を事例に、DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)第2CXデザイン本部の多賀丈太が、どのような視点で映像づくりに取り組んでいるのかを語ります。

1. 施設の紹介に終始しない、来場者の知的好奇心に火をつけるコンテンツ

はじめに、クライアントには特にどのような課題感や希望、オーダーがあったのでしょうか?

積水化学工業株式会社(以下、積水化学工業)の担当者様から、お問合わせがあったことがきっかけです。実は積水化学工業様とは、過去に「創立75周年記念 従業員向けコンテンツ」を制作する中で、コンセプト動画の制作支援をしたご縁があり、その時の映像のクオリティを高く評価していただいたことから、本件は指名での依頼をいただきました(※1)。

依頼の内容は、水無瀬イノベーションセンター(※2)の展示エリアのリニューアルに合わせて、館内で放映する新しい映像コンテンツの制作です。

水無瀬イノベーションセンターは、積水化学工業様がスタートアップや企業、研究機関などの社外パートナーと協力し、社会課題の解決に向けたアイデアを共創するために作られた施設です。ワークショップやピッチイベント、セミナーなどが定期的に開催され、社内外からさまざまな人々が集まる場となっています。そのため、会社や施設の紹介のためのものではなく、「共創のためにご来場されたお客様の心を解して、頭を柔らかくするような映像を作りたい」というオーダーを出発点として、本プロジェクトは始動しました。

2. 「不可能を可能にする課題解決力」を、ブランドイメージに結び付ける表現とは

どのような映像を制作したのか、教えてください。

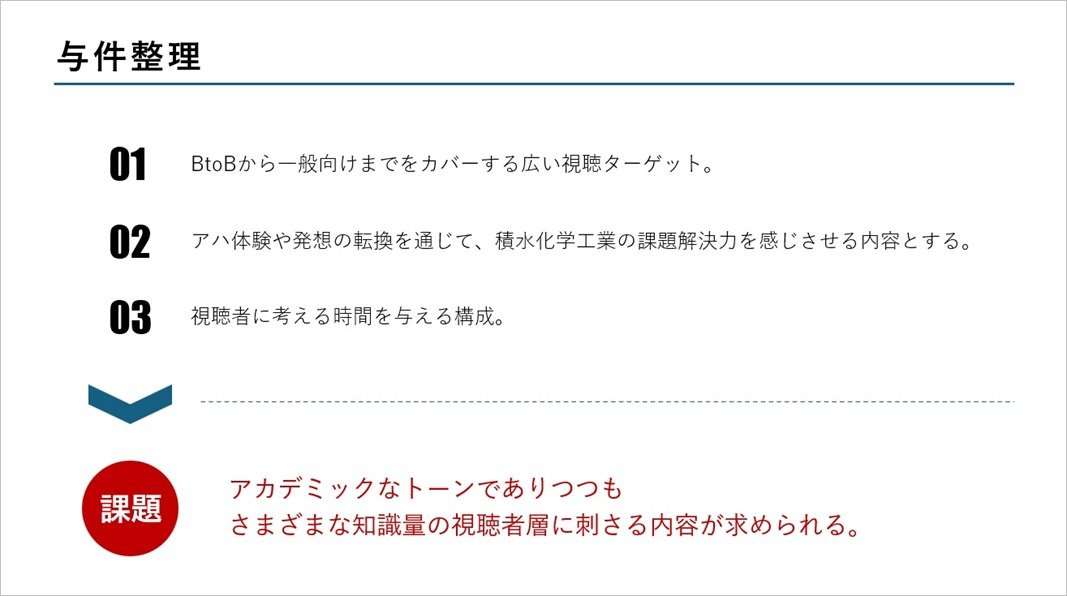

ターゲットとなる来館者は、一般見学者から有識者まで幅広く想定されることから、私たちは「アカデミックなトーンでありつつも、さまざまな知識量の視聴者層に刺さる内容が求められる」という課題を設定しました。

映像のコンセプトとして掲げたのは、「『知らなかったから面白い』だけではなく、『知っていても印象深い』映像体験の創造」です。一般見学者には、知らなかった科学現象や表現方法を見せることで知識欲を満たす楽しさを、有識者には映像表現に込められたメッセージを伝えることで積水化学工業様の課題解決力を訴求することをめざしました。

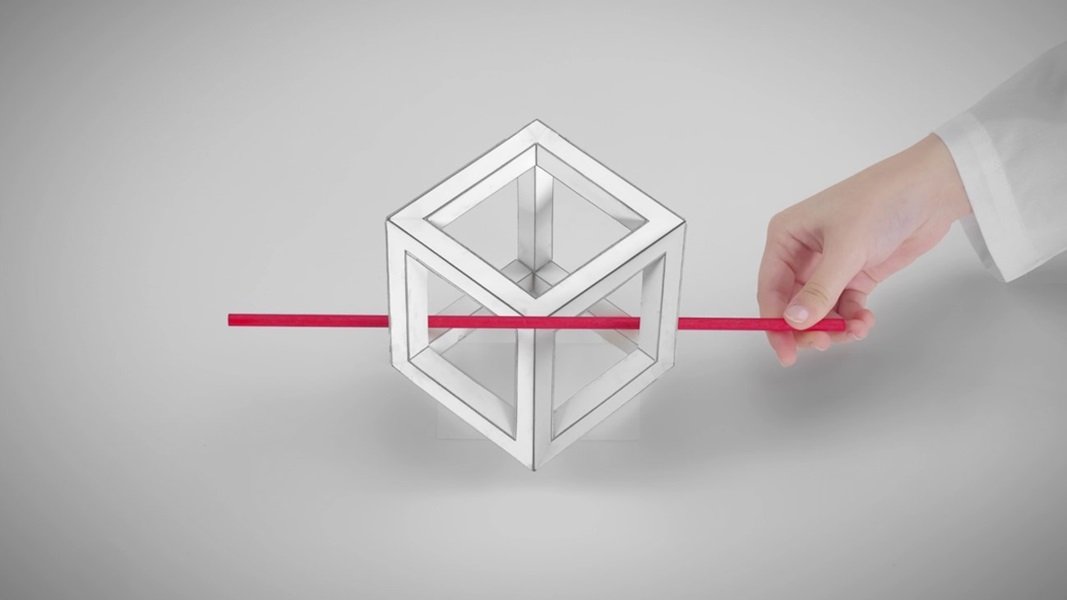

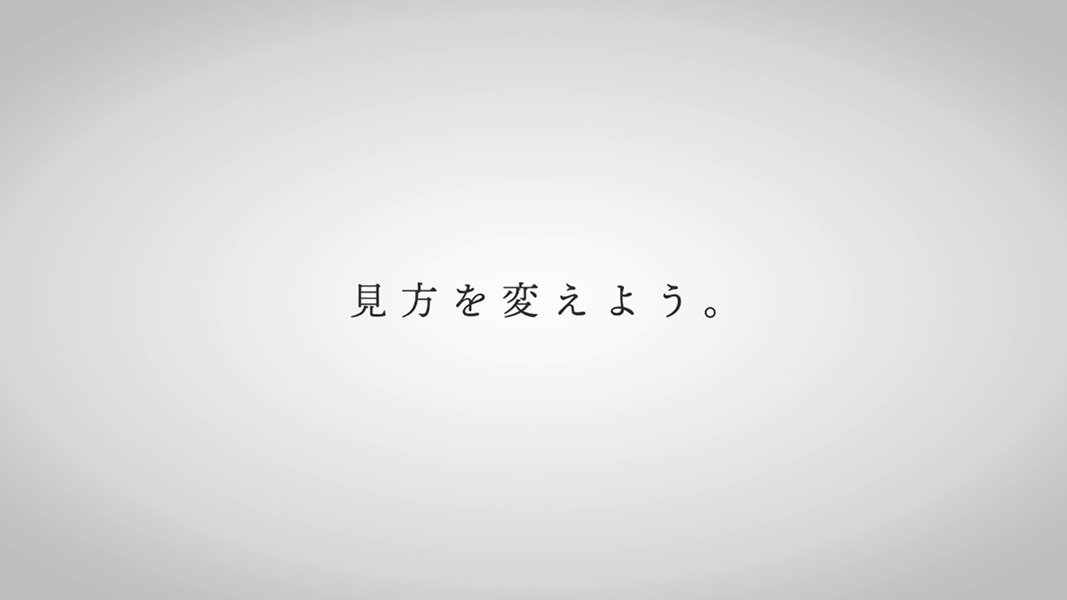

映像の具体的な内容は、「不可能立体」という模型を用いて、物理法則を無視してものが動くように見える映像と、なぜそれが実現できたのかという種明かしの映像をセットにしたものです。そうした“アハ体験”的な映像体験から「見方を変えること」や「当たり前を捨てること」の大切さを、水無瀬イノベーションセンターのコンセプトに添って表現しています。

さらに映像を通じてさまざまなステークホルダーに発信していくことで、積水化学工業様が求める「不可能を可能にする課題解決力」を印象付けるコンテンツにしました。

立方体に見える模型やボールが登っていく滑り台など、そんな不思議な現象も見る角度を変えることで真実が見えてきます。「見方を変えること」や「当たり前を捨てること」の大切さに気が付いてもらう、そんな映像になっています。

本プロジェクトにおいて、多賀さんが特に注力したことは何でしょうか?

プロデューサーとして最も重視したのは、クライアントとのコミュニケーションを通じて情報を整理し、課題解決につながるアウトプットのためにニュアンスを具現化していくことです。そのためには、まず共通言語を見つけることが重要でした。

具体的には、何気ないやりとりの中で映画やアニメ、漫画などの話題を小出しにしつつ、共通の体験として参照できるものを探っていきました。本件では、コンセプト提案前の打ち合わせで「ピタゴラスイッチみたいな世界観」というフレーズでイメージのすり合わせができたため、そのイメージを基点に提案を作成していきました。

こと映像に関しては、言葉で細かく定義するよりも「ピタゴラスイッチみたいな」といった画を想起しやすいイメージで合意が取れていることによってクライアントも制作パートナーも安心して制作・検討を進められます。そのため、ディテールにこだわる時間を捻出でき、結果としてアウトプットのクオリティアップにつなげることができると考えています。

3. 映像にさらなる説得力を付加した「映文連アワード2024」での受賞

制作した映像について、クライアントや周りからはどのような評価を得られましたか?

クライアントからは好評で、制作中からもポジティブな反応をいただいていました。「一緒にワクワクするものを作っていこう」というチームとしての一体感があったと感じています。

特に印象的だったのは、途中でクライアントから「自分たちでナレーションを考えたい」というオファーをいただいたことです。プロジェクトに参加しているメンバーが自社のコンテンツに愛着を持ち、主体的にコミットしようとする姿勢に、とても感銘を受けました。また、この動画の制作途中ですでに追加の映像制作のご相談もいただいており、大変うれしく感じています。

「映文連アワード2024」への応募は、上司に勧められたことがきっかけでした。水無瀬イノベーションセンターの映像は端的に人の感情を動かす要素があり、クオリティにも手応えを感じていたので、出してみようと決意しました。

今回の受賞は私一人のものではなく、チーム全体に対する評価であったと感じています。また、受賞によってコンテンツの説得力も増しました。何より、クライアントと喜びを分かち合えたことが、素直にうれしかったですね。

4. 「短く、端的に」が原則。1メッセージで感情を揺さぶれ

多賀さんが考える、「いい映像」に不可欠な要素とは何でしょうか?

最も重要なのは「伝えたいことが最短時間で伝わること」です。本件でも、当初3分ほどと考えられていた尺を、1分20秒にまで圧縮しました。付け加えるならば、この手の映像は「エスプレッソのように濃密な内容」をめざすべきだと考えています。

内容の圧縮に合わせて「メッセージを1つに絞ること」も重要です。多くの場合、クライアントからは「あの要素も、この要素もたくさん入れたい」と次々に要望が出てくるのですが、それをすべて詰め込んでしまうと冗長で印象に残らないコンテンツになってしまいます。

なので、初期の打ち合わせでクライアント側が「網羅的に情報を見せたい」と強く希望しているとわかったケースなどでは、「それは映像ではなく、Webコンテンツなどを作ったほうがいい」と正直にアドバイスすることもありますね。

今後、どのような案件を手がけていきたいですか?

まずは、追加で発注をいただいた積水化学工業様の動画制作に注力していきたいと考えています。信頼していただいているからこそ、しっかりと期待に応えていきたいと思っています。

映像表現は「短い時間で、視聴者の感情を揺さぶり、何かしらのインパクトを残すこと」に長(た)けているコミュニケーション手段です。本件のように、その特性を企業ブランディングに最大限生かしていける案件を、これからも担当していきたいと思っています。

- 注釈2025年2月時点の情報です。