すべてのデザインは、課題解決のために。黎明(れいめい)期から培った経験を生かした、ホスピタリティあふれるWebデザインの提案

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第3CXデザイン本部

課長 窪木 和子/kazuko kuboki

DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、企画・制作における、多くのコミュニケーションのプロが活躍しています。そうしたプロフェッショナルたちにスポットライトを当てる企画、題して「D-Professional」。今回は、Webデザインのエキスパートである、第3CXデザイン本部の窪木和子です。

【D-Professional】への7つの質問

1. 名前と社歴

100社以上を手がけてきたWebデザインのエキスパート

窪木和子です。1999年に美術大学の空間演出デザイン学科を卒業し、DNPデジタルコム(現DNPコミュニケーションデザイン)に入社しました。現在に至るまで、Webサイトをはじめとしたデジタルメディアのデザイン、アートディレクションに従事しています。

大手メーカーのコーポレートサイトや住宅メーカーの会員サイトなど、仕事として関わる業界は多岐にわたり、これまでに100社以上の案件を担当してきました。2020年よりデザイン課の課長に就任し、デザイナーの育成やマネジメントも担っています。

2. 手掛けている業務

Webデザインのカギは「ユーザビリティ」と「エモーション」のバランス

現在はアートディレクターとして、大規模な案件のケースでは要件整理の段階からプロジェクトに入り、デザイン全体のトーン&マナー(以下、トンマナ)やコンテンツの方向性の策定などを担当しています。

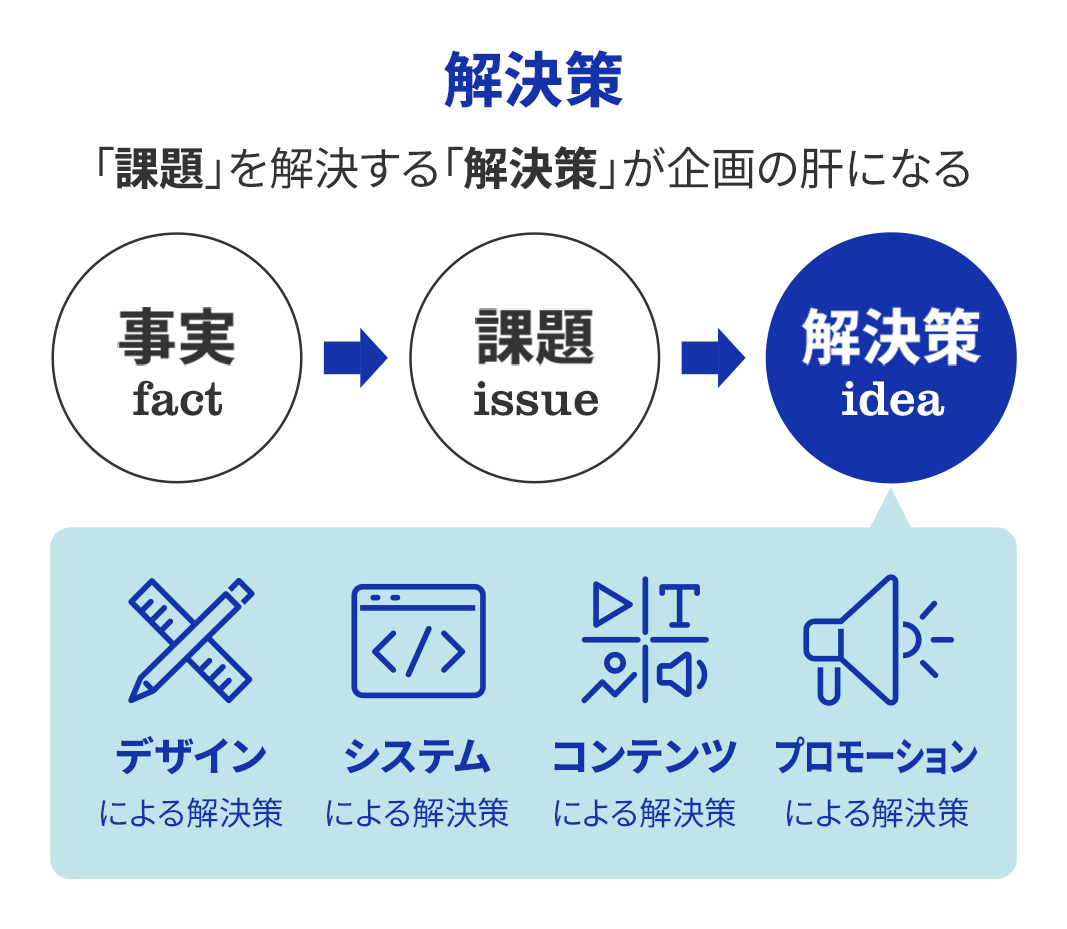

デザイナーというと現場仕事に近いイメージが強いかもしれませんが、Webデザインで私が重視しているのは設計段階の検討です。デザインとは、きれいなビジュアルをつくることだけではありません。クライアントの課題解決のためのひとつの手段なのです。要件定義と向き合うべき課題をしっかりと整理し、それを解決に導くためのデザインを設計することが大事だと考えています。

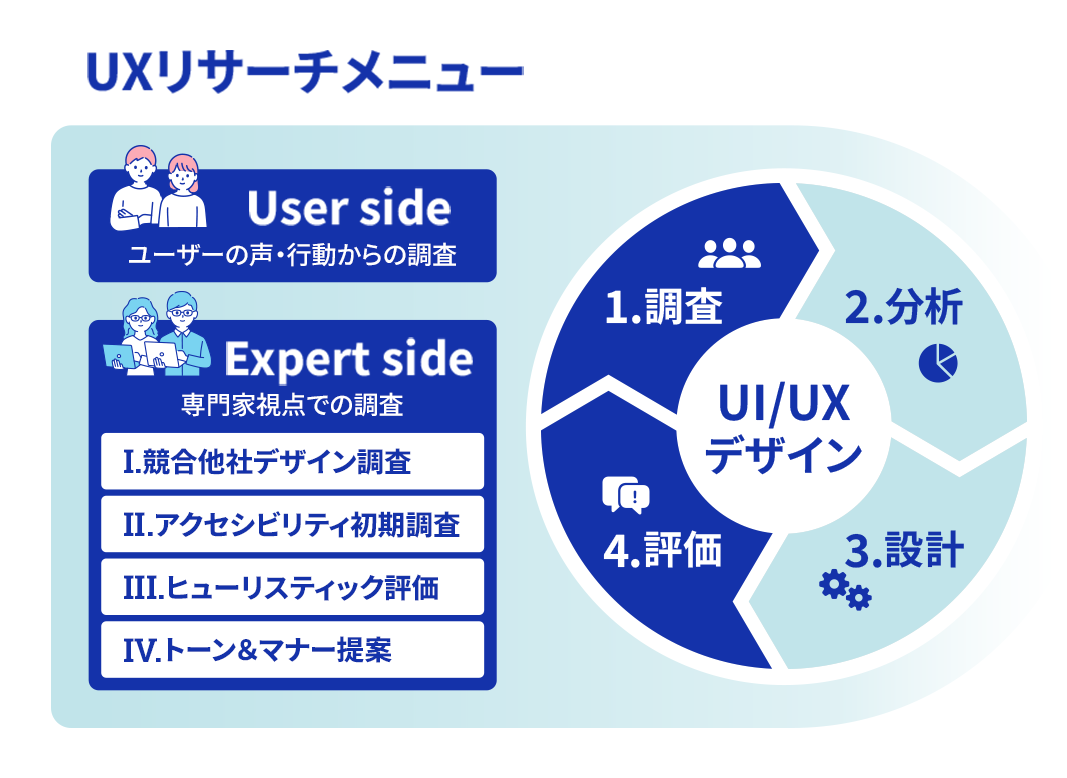

大型の案件では、クライアントの課題に対してより効果的なデザインを提供するために「UXリサーチメニュー Expert Side」というDCD独自の取組みを実施することがあります。このメニューでは、基本的なユーザーリサーチを含んだ、競合他社の調査、アクセシビリティやヒューリスティックの評価などを行い、現状のWebサイトのデザイン課題をロジカルに分析。その上で、課題の解決に向けて最適なデザインを提案していきます。

なかでも、Ⅰの競合他社デザイン調査とⅡのアクセシビリティ初期調査は、クライアントの皆さんにご要望をいただくことが多いです。

Ⅰの競合他社デザイン調査は、サイトのデザイン改善の方向性を検討するために、クライアントと競合他社の現状のWebサイトデザインについて調査分析を行っています。競合他社のサイトは、業界のトレンドやベストプラクティスを反映している場合があり、その強みや弱みを把握することで、クライアントのサイトを改善するヒントを得ることができます。

Ⅱのアクセシビリティ初期調査については、Webサイトを利用しているすべての人が、 心身の条件や利用する環境に関係なく、 Webサイトで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし利用できるようなアクセシビリティ対応の改善案を提示します。2024年4月1日からは事業者も障害者差別解消法の「合理的配慮の提供」が法的義務となり、一般企業サイトもその環境整備の一環としてWebアクセシビリティ向上を実施している背景もあり、適合レベルごとに基準を満たす「アクセシビリティ対応」が重要です。

Webデザイン全体のアートディレクションにおいて大事なのは、「ユーザビリティ」と「エモーショナルな要素」のバランスを取ることです。「ユーザビリティ」とは、Webページの使い勝手のことで、おおむねどんな場面でも重視されます。一方の「エモーショナルな要素」は、ブランドの世界観を表現する余地で、トンマナなどに大きく関わります。

基本的に前者は機能性を重んじてムダをなくす方向性ですが、後者は個性を出すために要素を足していく方向性になるので、この2つは両立しにくいのが常です。案件によっては「使い勝手を多少犠牲にしても、今回のサイトではブランドの世界観をユーザーに伝えたい」という場合もあります。絶対的な正しさがないからこそ、要件定義の段階からクライアントの思いに寄り添い、それを最大限考慮したバランスで提案することを心がけています。

3. あなたの強みは?

トレンドの背景を読み解く力。そして言語化されていないニーズまで捉える提案力

Webデザインの黎明(れいめい)期からこの仕事に関わり続けて培ってきた幅広い経験が、私の強みだと思います。具体的には、トレンドのキャッチアップと分析力です。なぜ今このデザインが流行っているのか、環境変化やWebの歴史を振り返りつつその理由を言語化し、その後スタンダードになるのか、一時的な流行りで終わるのかまで予測しつつ、実際のクリエイティブにどれくらい落としていくか決めています。

もう1つの強みは、クライアントの言語化されていないニーズを把握する力です。例えば直近で、とあるブランドサイトのコンペに途中から入った時のことです。私がそこに呼ばれたのは、ちょうどクライアントから「もっと刷新感のあるデザインを」と厳しい意見をもらったタイミングで、現場の皆さんが「どうしたらいいのだろう……」と困っていたんですね。

これは私見なのですが、「この業界でこういう言い方をする時には、こういうデザインや配色のことを言っている場合が多い」といった、表現上の慣習みたいなものがあるんですね。そういった過去に担当した類似案件の経験則を頼りにしつつ、クライアントが期待しているだろう「刷新感」を想定した上でデザインの再提案をしたら、先方も気に入ってくれて受注が決まりました。

このケースのように、クライアントのニーズは相手の発する言葉にすべて表れているとは限りません。だからこそ言われた通りに作るのではなく、その奥にある理想をすくい取り、「もしかして本当はこういうものを求めているのではないですか?」と、一歩先の提案ができるように心がけています。

4. 譲れないこだわりは?

課題解決までのストーリーを明示できてこそ「いいデザイン」

デザイナーではない人たちに対するホスピタリティとして、デザインの言語化の精度を上げることにこだわっています。最近はチームメンバーにも「なるべく直接クライアントにデザインの意図を説明しよう」とことあるごとに指導しているんです。

私もこの仕事を始めた当初は「デザイナーの意図なんてデザインを見ればわかるでしょ」と思っていましたが、それはとんだ思い上がりだったなと反省しています。いくらデザインが良くても、クライアントに理解されなければ自己満足に過ぎません。説明して、納得してもらうまでがデザイナーの仕事であるべきなんです。

デザインを言語化するために、クライアントへの提案の中でよく用いるのは「四象限のマトリクス」です。色や形が持つイメージを客観的に評価・分類するためのシステムで、例えば「SOFT-HARD(柔らかい-硬い)」「WARM-COOL(暖かい-冷たい)」などの軸を用いて色や形の印象を四象限にプロットします。これを用いると「この配色はSOFTかつWARMな位置付けなので、軽やかさや優美さを表現できる」といったことを、ロジカルに説明できます。

クライアント側の担当者は、私たちが提案したデザインを、自社内で上長をはじめとした関係者に説明することが多く、このようにデザインの根拠が言語化されて論理的に示されていると、周囲への説得力が増すことになります。そういった配慮を含んだデザインの言語化が、クライアントの満足度を高めていくのではないかなと思っています。

つまるところ、私が仕事でこだわっているのは「クライアントの課題を解決するデザインを提供し、クライアントの満足度を最大化すること」なのだと思います。デザイン自体の品質も重要ですが、それとともに大事にしなければいけないのは「デザインがどのように目的の達成に貢献しているか」を示すことです。私は、課題解決に至るまでのストーリーを明確に提示できるのが、仕事としての「いいデザイン」だと定義しています。これからも、そんな「いいデザイン」を追求し、クライアントに提供し続けていきたいです。

5. この仕事の醍醐味(だいごみ)は?

個の発想を超える。強いチームが生み出すデザインの化学反応

最近、チームでデザインをつくることに大きな喜びを感じています。デザイン課のメンバーと一緒に提案などを練っていると、自分一人では到底思いつかなかっただろうなというアイデアがたびたび出てくるんです。それがクライアントの課題解決にハマったりすると「ああ、デザインって面白いな、まだまだ探究しがいがあるな」と感じますね。

6. 今後挑戦していきたいことは?

高度化する要求に応えるために。チームの総合力を上げるアプローチを

チームとしての総合力を上げていくアプローチに挑戦していきたいと考えています。昔に比べると、最近の案件は大型化していて、クライアントが抱えている課題も複雑になっており、総じて難易度が上がっているなと感じます。解決するには高度な専門知識や技術、さまざまな経験知を総動員する必要があり、一人でそれらをすべてカバーするのは至難の業です。だからこそ、チームとしての成長が求められています。

総合力を上げるには、お互いに何ができるのか、何が得意なのかを理解し合うことが必要です。そのために、毎週自分の携わる案件を共有する会を設けたり、デザインコンセプトを含む提案書の作成やプレゼンのリハーサルを相互レビューしたりするなど、コミュニケーションの機会を増やしています。直近では言語化の訓練の一環として、社内イントラ向けに事例紹介記事を書いてもらう取組みも始めました。

7. あなたにとってプロジェクトの成功とは?

「クライアントに一番身近なデザイナー」になる。信頼され、長く伴走できる関係をめざして

シンプルに表現するならば「クライアントの課題を解決できること」だと思っています。「成果が数字に出る」「見た目も気に入ってもらう」という両側面をクリアし、量的にも質的にもクライアントに満足してもらうことが大事だと考えています。願わくば単発の依頼で終わらずに、その後も仕事でのお付き合いが続くとうれしいですね。

Webコンテンツとは1回作って終わりではなく、その後も使い続けられるものです。継続的な伴走ができてこそ、本質的な課題解決に近づけます。クライアントにとって一番身近なデザイナーになれるような仕事を、これからも続けていきたいと思います。

- 注釈2025年3月時点の情報です。