脳科学×AIでクリエイティブ評価を数値化! 合意形成の質とスピードを向上させる最新のAI活用

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

コンテンツDX本部

中村 智草/Chigusa Nakamura

近年、クリエイティブの現場でのAI活用が加速し、次々と新しいサービスが生まれています。

そんな流れの中で注目を集めているジャンルのひとつが「脳科学×AI」のコラボレーションです。制作物を見た時に生じる人間の主観的な“好き・嫌い”などの感覚を、脳科学の知見をベースに、AIによって客観的な指標に変換していくというソリューションが、クリエイティブの現場で花開こうとしています。本記事では、「脳科学×AI」のコラボによって、クリエイティブにおける課題がどのように解消されるのか、具体的な活用事例とともにご紹介していきます。

1. AIがクリエイティブの評価に、客観的な「共通言語」をもたらす

クリエイティブの現場における、昨今のAI活用について教えてください。

画像生成やコピーの作成など、さまざまなソリューションが急速に浸透してきていますが、私が特に注目しているのは「クリエイティブの評価」におけるAIの活用です。クリエイティブの現場では、最終的な合意形成に「個人の感覚」が大きく関与するケースが往々にしてあります。制作に携わる方であれば、「このビジュアルで本当にいいのか?」「直感的にAよりもBのほうがいいのではないか?」といった問いかけによって、決まりかけていた案が白紙に戻る…なんて経験をしたことのある方は、少なくないと思います。

クリエイターやディレクター個人の経験則や事前の市場調査などは貴重な判断軸ではありますが、「生活者が狙い通りのメッセージを受け取っているか」という問いに対しては、明確な答えを出してくれません。「制作物を見て受ける印象が、商品イメージと合っているか」という客観的な評価にもとづいて同じ目線で議論するための“共通言語”がない…というのが、かなり大きな課題としてあるのではないか、と感じています。

DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では自社の強みであるコンテンツ制作の領域へのAI導入を模索する中で、「AIのデータ処理能力を活用すれば、クリエイティブにおける信ぴょう性の高い客観的な評価指標を得られるのではないか」と考え、制作プロセスでの合意形成の精度向上と、より好感度の高いクリエイティブデザインの創出に寄与するようなツールを探していました。いろいろと使用感などを検討した上で、現在は「D-Planner」というAIツールを主に活用しています。

2. バイアスなしの揺るぎない指標「D-Planner」

「D-Planner」とはどのようなサービスなのでしょうか?

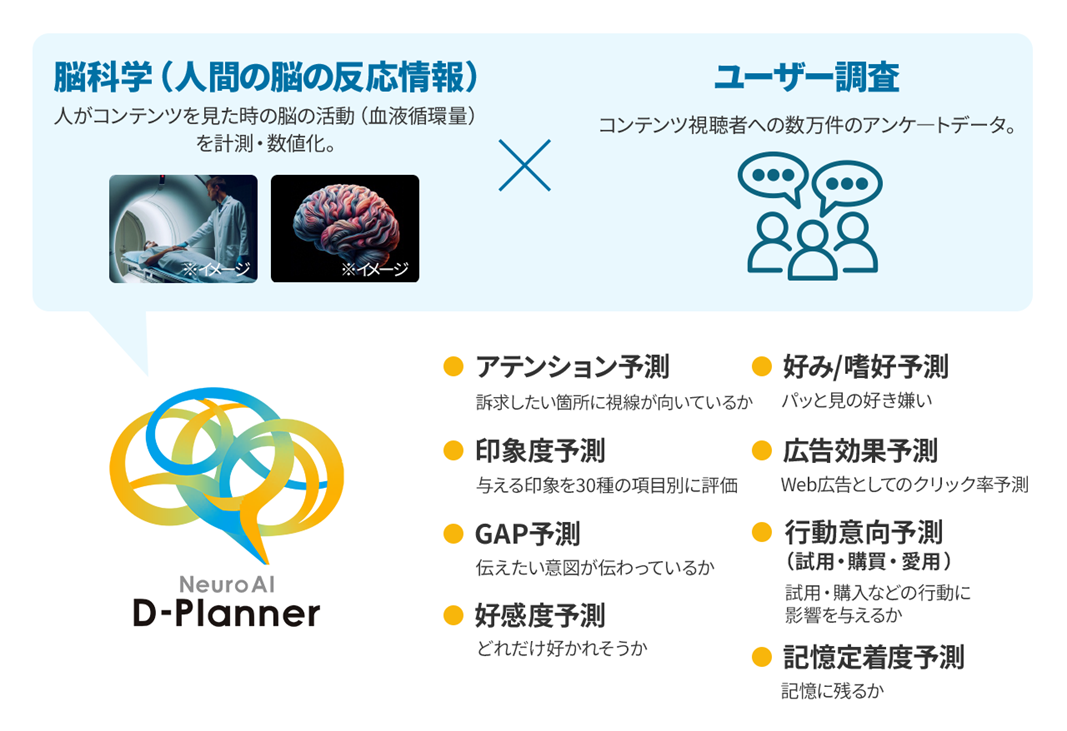

D-Plannerは、国の研究機関である脳情報通信融合研究センター(CiNet) とNTTデータ社との共同研究によって開発された、コンテンツ視聴時の脳の活動を計測することで、好みや印象といった人の感性を予測するAIツールです。

「コンテンツを見ている人が何を感じているか」「クリエイティブのコンセプトがどれだけ伝わっているか」「どれくらい記憶に残るか」などさまざまな項目を定量的に評価することができます。

D-Plannerの強みは、どのようなところにあるのでしょうか?

主に3つあります。

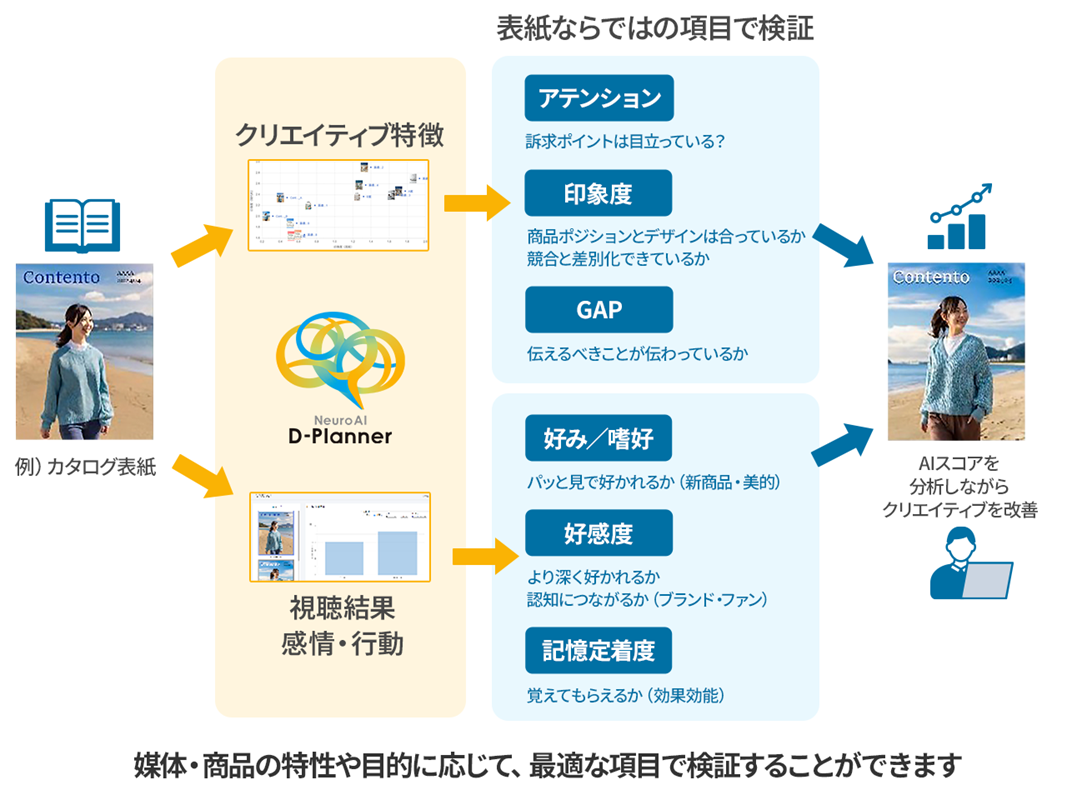

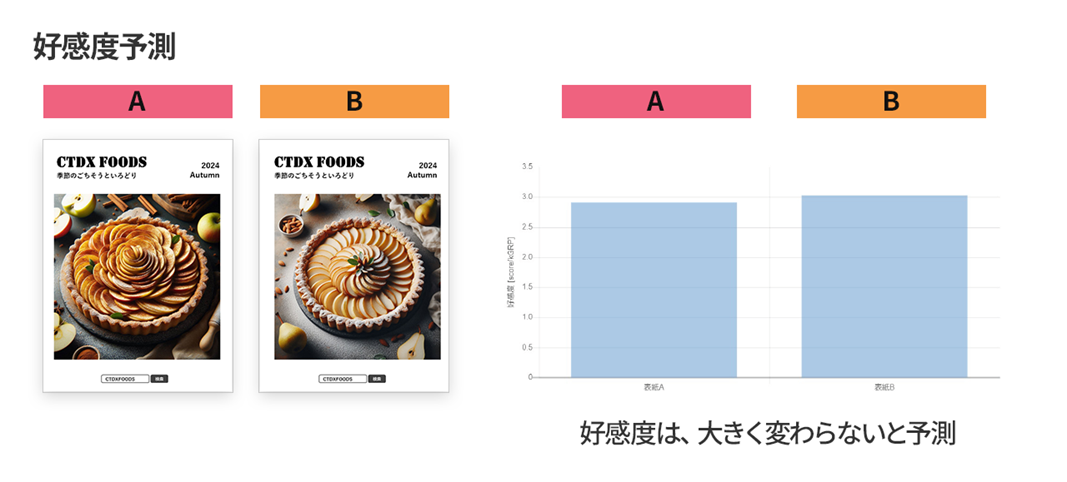

1つ目は「クリエイティブの評価・印象を数量化・定量化できる」点です。例えば、カタログ等の表紙のデザイン案を分析にかけると、「美しい」「高級」といった印象評価のスコアを数値化できます。評価が定量化されることで、複数案の比較検討などが容易になります。

2つ目は「バイアスがかからない客観的な評価を得られる」点です。対象のブランドや社会的影響力に左右されず、クリエイティブに対する印象の評価を出すことができます。これはクリエイター個人の感覚や経験によらない“客観的な指標”として扱えるものなので、クリエイティブについての議論や判断の好材料になります。

3つ目は「短時間で何回でも評価ができる」点です。D-Plannerは1つのクリエイティブに対する評価を、静止画であれば数十秒ほどで算出できます。そのため、大量の案からの絞り込みや、複数のビジュアルとの比較なども、時間をかけずに容易にこなすことができます。

3. POPの改善で売上げ8.5倍に!? AIの評価を参照しながら、さらに顧客に刺さるクリエイティブに

D-Plannerの強みは、具体的に制作現場におけるどのような課題の解消に生かせるのでしょうか?

たとえば、「A案かB案のどちらかのデザインを選ぶ」といった場面で、このツールは真価を発揮します。D-Plannerの出す客観的な評価スコアが、個人の感覚に寄りすぎない建設的な議論の足がかりとなり、スムーズな意思決定をサポートします。

また、「ビジュアルデザイン作成におけるクオリティの向上」にも寄与します。従来では重要度の高いメインビジュアルなどのクリエイティブの方向性を決める際に、客観的な評価指標を求めてユーザーへのアンケートやインタビュー調査を実施するケースが多々ありました。しかし、ある程度の母数が必要な調査となると時間も費用もかさむため、それらは気軽にできるものではありません。

D-Plannerを導入すれば、そうした調査にかかるコストを削減しつつ、脳科学のエビデンスにもとづいた精度の高い客観的な判断材料を得られます。これらの要素は、より効率的に、そして確実にクリエイティブの課題を洗い出し、よりよい表現へとブラッシュアップしていく土台となるはずです。

すでに導入しているクライアントにおいて、どのような成果が上がっているのか教えてください。

こちらはNTTデータ社による事例ですが、とあるドラッグストアにて、商品のPOP制作での導入事例があります。そこでは、POPのビジュアルデザインの候補案をD-Plannerで解析し、AI評価が高い理由と低い理由をチームで考察しました。

そして、従来型の視線分析やインタビューの結果の考察を合わせて改善案を制作し、再度D-Plannerでの分析を行い、評価が上がっていることを確認しながらデザインを仕上げていきました。その結果、比較期間のPOS実績数について、改善案の導入店舗は非導入店舗の最大8.5倍まで上昇しました。

売上POSは店舗での商品の展開数量、展開位置、各店舗の立地条件や規模などの影響が大きいことがわかっていますが、D-Plannerが提供するヒトの脳活動から推定される感性や知覚のデータに基づき、デザイン制作・評価を行うことで、属人性を廃したデザイン選定のサポートになったと考えています。

4. “大量制作時代”に向けて、意思決定にAIのサポートを

D-Plannerの導入を検討しているクライアントに向けて、何か伝えたいことなどはありますか?

ブランドに対するお客様の価値観は多様です。そこに癒やしを求める人もいれば、ステータスを求める人もいます。つまり、あるクリエイティブが「ターゲットとしている生活者の価値観に合っているかどうか」について、私たち作り手は常に慎重に判断する必要があります。D-Plannerは「このビジュアルが、生活者にどういう印象を与えるか」という問いに対して、客観的な判断軸を示してくれるので、とても頼りがいのあるツールです。

ここ数年で企業のWeb媒体への広告出稿量は増え続けており、それに伴って制作現場に求められるクリエイティブの量も激増しています。制作数が増えれば、それだけ意思決定の回数も増えることもまた自明です。D-Plannerは、今後も膨らみ続けるであろう現場の意思決定の負荷を大きく軽減する、頼もしい制作パートナーになり得ると思っています。

今後DCDとしては、D-Plannerをどのように提案や制作の現場で生かしていきたいと考えていますか?

AIを使ってクリエイティブを大量に、効率的に制作することはすでに可能となっています。ただし、大量に作られたものをどのように評価して採用するか、結果として得られた数字をどう読み解いて仮説や今後のシナリオに生かしていくのかを考えるのは、やはり人間の役割です。人の判断力の重要性は、これからも決して薄れることはなく、私たちDCDの介在価値もそこにこそ生まれると思っています。

D-Plannerが出す評価もまた、人が介在することで真価を発揮します。このツールを最大限に制作に生かすためには、「なぜそのクリエイティブデザインの評価が数値的に高いのか」を読み解く力が不可欠です。

目的の達成に向けて、出てきた評価をどのように受け止め、どこを改善することで効果を上げられるのか…そのプランニングの部分に、DCDだからこそサポートできることが多々あります。「現状のクリエイティブ施策のマンネリ化を打破したい」「合意形成のコストを軽減してクリエイティブ制作に注力し、より効果的な施策を実施したい」などと感じていらっしゃったら、ぜひ私たちにご相談ください。

- 注釈DCDでは、D-Plannerを活用したクリエイティブの検証・改善サービスを「DNPクリエイティブAI検証・改善サービス」として提供しています。

- 注釈NeruoAI® 、D-Planner®は株式会社NTTデータの登録商標です。またその他記載された会社名およびロゴなどは該当する各社の登録商標または商標です。

- 注釈2025年3月時点の情報です。