製本工程で生まれる端材をアートの力で価値に変える ― 「ほんの切れ端」プロジェクトが示す新たな可能性

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

匠デザイン室

主席企画員 四方 豊/Yutaka Shikata

昨今、サステナビリティの取組みは、企業にとって不可欠な要素になっています。その中でも注目を集めているのが「アップサイクル」というアプローチです。製造工程で生まれる端材や廃材を、新たな価値を持つ製品として生まれ変わらせるこの手法は、環境負荷低減とビジネス価値の両立を実現する手法として注目を集めています。しかし、こうした取組みを実際のプロジェクトとして具現化できている企業はまだ多くありません。

株式会社DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)の匠デザイン室では「SDGsをアート視点で解決する商品開発」という独自のアプローチで、この課題に挑戦しています。製本工程で生まれる端材(切れ端)に、アートの力で新たな価値を吹き込む「ほんの切れ端」プロジェクトは、その代表的な取組みのひとつです。本記事では、このプロジェクトを主導する匠デザイン室の四方豊が、環境課題の解決とアートの融合がもたらす新しい可能性について語ります。

1. 「匠」たちが挑む、SDGsに貢献する新規事業開発

「匠デザイン室」とは、どのような役割を持っている部署なのでしょうか?

大日本印刷(以下、DNP)グループではダイバーシティ&インクルージョン推進に努め、「多様な人材の育成」「多様な働き方の実現」「多様な人材が活躍できる風土醸成」を基本方針に掲げています。DNPグループであるDCDとして独自の取組みを検討する中、匠デザイン室は「匠」となるベテラン層が強みを生かす場として2023年に設立された新しい部署です。所属する「匠」たちは自らの知見を体系化しながら、リスキリング推進やグローバル視点の商品開発、先進ソリューションの開発などを担っています。

私は長年手がけてきた、カタログを中心としたアナログメディアの意匠設計の経験を生かし、社内プロジェクトのアワード獲得支援や新規事業開発に力を入れてきました。「ほんの切れ端」は、そんな自分が匠デザイン室に所属して初めてリリースした新規事業となります。

「ほんの切れ端」はいつ、どのようなきっかけで発案したのでしょうか?

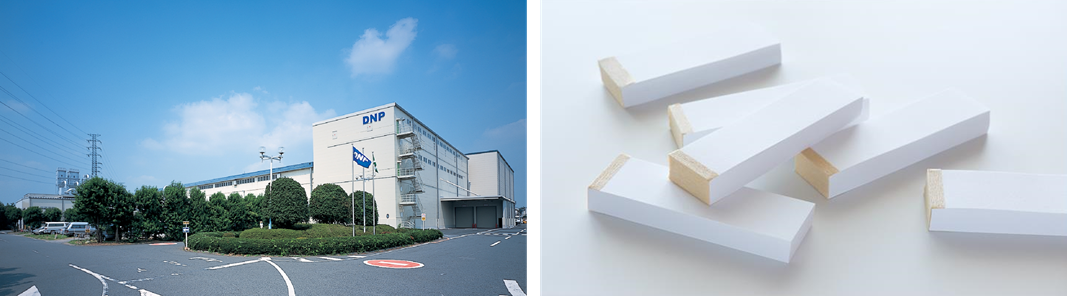

きっかけは2023年6月頃、DNPの久喜工場(埼玉県)で書籍の製造工程を見学したときのことです。そこで「ほんの切れ端」の元となる素材と出会いました。この素材とは、「三方裁ち」という製本のプロセスで生じる紙の周辺部分のことを指します。

久喜工場ではこうした端材も大切な資源として扱い、ほぼ全量を古紙としてリサイクルしていました。ただ、端材の一部は端がのり付けされて冊子状になっており、そのままメモ帳のように使える質感があったんですね。これらに新しい価値を付け加えて商品化できれば、リサイクルに必要なエネルギー消費を抑えられ、より環境に配慮した取組みになるはず。また、本がどのように作られるのかを知ってもらう機会として、自社のブランディングにもつながると考えました。

2. 書籍の端材とアートが織りなす、価値創造のストーリー

「アーティストとのコラボレーションによって付加価値を生み出す」というアイデアは、どのように生まれたのでしょうか?

アイデアを探していた時、たまたま今回の協業相手であるリフレクトアート株式会社(以下、リフレクトアート)が企画するポップアップストアが目に留まったんです。

リフレクトアートは「芸術の最初のキッカケを創る」をミッションに掲げるアートの総合会社です。ストアに足を運んでみると、捨てられていくものを芸術で生まれ変わらせる「アップサイクル商品」の制作・販売に力を入れていることがわかりました。「端材の商品化で協業できれば、すてきなプロダクトになるのではないか」と直感的に感じ、私からすぐに連絡を取りました。後日、先方のオフィスに足を運んで相談してみると、その場で「いい企画ですね、すぐに試作品を作ってみましょう!」という話になって。そこから何度かの試作を重ね、アーティストが一つひとつの表紙に彩色する、すべてが一点ものの「ほんの切れ端」が誕生したのです。

「ほんの切れ端」の製品化において、こだわったポイントはどんなところでしょうか?

最も重視したのは、「SDGsに貢献するアップサイクル製品」という側面を積極的に発信・アピールすることでした。製品の背景にある思いを伝えることは、製品自体のみならず、それを推進している企業のブランディングにもつながる重要な要素だからです。

製品を作って棚に並べているだけでは、なかなかその思いは伝わりません。そこで、製品のコンセプトを紹介する動画やPOPを制作したり、ショップの店員用に「ほんの切れ端」の説明資料を作って、興味を持ったお客さんに直接語りかけてもらったりする工夫を重ねました。

また、製品のブランディングの一環として、「ほんの切れ端」の大きさや厚みはあえてバラバラなまま、同一価格にしています。規格が統一されていないほうが「もともとは製本工程で生まれた端材で、ゴミになるかもしれないものだった」ということが伝わりやすくなると考えたためです。さまざまな切り口で「アップサイクル製品である」という認知を確実に獲得できるよう、細部にまでこだわりを持ってディレクションしました。

3. 想像を超えた反響が示す、社会からのアップサイクルへの期待

「ほんの切れ端」をリリースしてから、社内や周囲からはどのような反響がありましたか?

最初にお披露目したのは社内の展示会だったのですが、そこではかなりの好評を得ることができました。その後、DNPからの後押しもあり「サステナブルマテリアル展」への出展が実現し、想像以上に多くのメディアに好感を持って取り上げていただきました。この経験を通じて、企業の「アップサイクルへの取組み」に対する注目度の高さを、あらためて実感しています。

このプロジェクトのリリース(※)をきっかけに「自社でアップサイクルの企画をやりたいので、話を聞かせてほしい」という問合わせが複数寄せられています。また、社内の営業からも「クライアントに商品企画の一例として紹介したい」という相談が寄せられるようになりました。

- 注釈 「ほんの切れ端」発売時にはニュースリリースを出し、製品コンセプトを広く伝えました。

製本工程で生まれる「ほんの切れ端」をアートにアップサイクル(2024年6月28日)

これから「ほんの切れ端」プロジェクトをどのように発展させていきたいですか?

第2弾として、表紙に浮世絵の版画をあしらった「ほんの切れ端」の販売を開始しました。表紙として活用するのは、「ヤレ」と呼ばれる、浮世絵の制作プロセスで生まれる端材です。いわば“切れ端同士”のコラボレーションですね。アーティストによる手描きの表紙と同様に、すべて同じ絵柄は2つとない一点物となります。訪日外国人向けのお土産として評判が良さそうなので、彼らに向けた販売・販促展開も視野に入れています。

動画:アップサイクルアート ほんの切れ端版 浮世の切れはし(2:00)

また、より多くの生活者の方々に「DCDがアップサイクル企画に力を入れていること」を認知していただくため、さらなる発信の強化を考えています。プロモーションの一環として、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード 2024」(※)に応募したり、製本ワークショップや印刷工場の見学などの企画も検討したりしています。さまざまな視点を取り入れて、人と社会をより能動的に巻き込んでいけるようなアプローチを模索していきたいです。

- 注釈詳しくは下記をご覧ください。

ニューズウィーク日本版「SDGsアワード 2024」に応募しました。

4. ネットワークと企画力が実現する、付加価値の高いサステナブルな商品企画

「ほんの切れ端」のようなアップサイクル企画の展開において、あらためてDCDにはどのような強みがあるでしょうか?

DCDの最大の特徴は、「企画力」と「ネットワーク」の双方に長(た)けた従業員が多いことです。とくにアップサイクル企画では、「実現するためにどんな会社と協業するべきか」「コンセプトを生活者にどう届けるか」といった観点が重要になってきます。多彩なアイデアメソッドと広いネットワークを持っているからこそ、企業ブランディングとして質が高く、実現可能性も高い企画を考えるお手伝いができるのだと確信しています。

アーティストと企業のマテリアルのコラボレーションには、まだまだ大きな可能性があるはずです。その双方を熟知しているDCDが接点となって相乗効果を生み出していく……いわば「アップサイクル企画のプラットフォーム」のような役割を担えるのではないかな、と思っています。

私たちのクライアントには製造業やメーカーも多くいらっしゃいます。製造工程において「ムダになっているものが多いな」「これは何かに使えるのでは?」などと感じていることがあれば、ぜひ声をかけていただきたいです。実物を見て、どのように活用できるか、一緒に考え、ブランディングや新規事業の創出に貢献していければと思います。

- 注釈2025年6月時点の情報です。