企業の歴史を“活用しやすい資産”に変える ― 「デジタル年表」が開く年史の可能性

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第3CXデザイン本部

佐々川 雄貴/Yuki Sasagawa

大日本印刷株式会社

社史編纂委員会事務局

山本 博子/Hiroko Yamamoto

企業の歴史を紡ぐ周年事業における重要な取組みである「年史編纂」。綿密な調査と制作・編集によって完成する年史は企業の貴重な資産でありながら、その活用方法には課題が残されています。そんな企業の歴史資産の可能性を広げる取組みのひとつが、年史のデジタル化です。

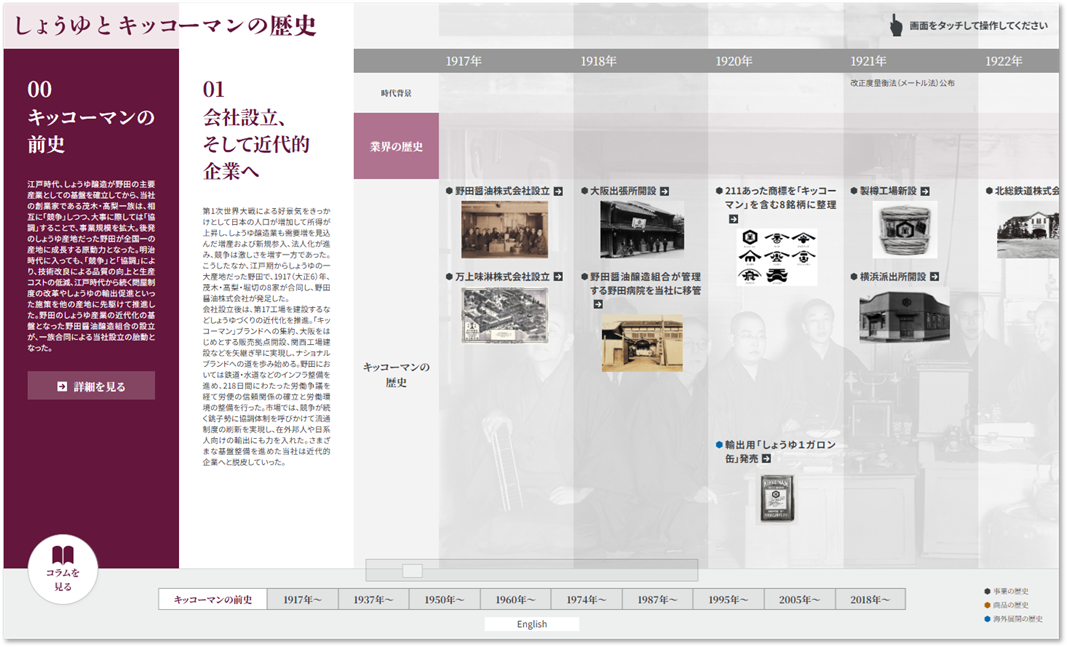

キッコーマン株式会社様(以下、キッコーマン様)は、キッコーマン国際食文化研究センター内で公開している、しょうゆと自社の歴史・文化に関する展示のリニューアルにあたり、既存の「キッコーマン株式会社百年史」を活用したデジタル年表を制作しました。本制作に携わったDNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)第3CXデザイン本部の佐々川雄貴と大日本印刷株式会社(以下、DNP)社史編纂委員会事務局の山本博子が、年史の持つポテンシャルをWebサイトやデジタルサイネージで最大限に引き出すプロセスやポイントについて語ります。

1. 企業の歴史や記憶を、社内外に浸透させるツールとしての「デジタル年表」

キッコーマン様のデジタル年表制作は、どのような課題感からスタートしたのでしょうか?

佐々川:きっかけは、コロナ禍で一時休館となったキッコーマン国際食文化研究センターで所蔵している膨大な企業資料を「いつでもどこでもだれでも利用できるように」したいという課題をキッコーマン様がお持ちだったことです。これに対して、DNPより、リアル×バーチャルの連携施策として、DNPの歴史を来客向けにロビーで紹介しているデジタル年表をベースにした提案をしました。

提案の段階から我々もメンバーに入って検討を進めていき、キッコーマン国際食文化研究センターのリニューアルに合わせて、大型のタッチパネルサイネージに表示させるデジタル年表の制作、さらに、サイネージ版と併せて、Webサイト上で公開するデジタル年表の制作が決定しました。

クライアントの課題感として特に強かったのは、社外への情報発信と同時に、社員に向けた自社および業界の歴史理解の促進という点です。キッコーマン国際食文化研究センターがある野田本社以外のエリアでは紙の年史による情報共有がしづらく、また社員が社外の方に向けて自社の歴史を解説する際も、その社員の経験値に依存してしまう傾向がありました。

デジタル年表制作の依頼の背景には、デジタル化によって紙の年史の内容を時間や場所に縛られることなく、より触れやすくすることで、これらの課題を解消したいという狙いがあったのです。さらに、長い歴史を経て残る映像や音声資料などもコンテンツとして生かしたいという要望もありました。

2. デジタルならではの体験設計と、85インチの大画面を最大限に生かすデザイン

デジタル年表は、具体的にどのような工程で制作したのでしょうか?

佐々川:大まかな流れとしては、「コンセプト、ターゲットユーザーの設定」から始まり、「コンテンツ全体の構成案の作成」「プロトタイプの作成」「デザインの作成」「画面の開発」「原稿の流し込み」「デモ検証&改修」という工程で進めていきました。

その中でもとくに慎重に進めたポイントは?

佐々川:コンテンツ全体の構成を決める議論には、特に時間をかけましたね。クライアントには「日本のしょうゆ文化を支えてきたキッコーマンしょうゆの歴史を、多くの人に知ってほしい」という強い思いがありました。そのオーダーを着実にアウトプットへ反映するため、「歴史を知らないユーザーも直感的に興味を持てる見やすい情報構成」「初めて触る人が迷子にならないインターフェイス」といった制作上のコンセプトを早い段階で打ち出しました。

「紙ではない、デジタルならではの強み」を最大限引き出すためにこだわったポイントを教えてください。

佐々川:サイネージ版では、クライアントが85インチの大型ディスプレイでの見え方や操作のしやすさを気にかけていました。そのため、文字のサイズ感や情報量のプロトタイプを作成し、クライアントと入念に使用感を調整。視聴するのに心地よい文字サイズやフォント、マージンなどを提案するために、プロジェクターでの投影や実際に大判プリンターで85インチ大の紙に印刷したものを確認しながら、社内でも繰り返し調整を重ねました。

Web版ではPC版とスマホ版の2パターンを用意したのですが、特にスマホ版での調整に力を入れました。元は横長のコンテンツをいかに縦長で見やすく表示できるか、操作性を損なわないボタンの配置など、細部にまでこだわって調整を施しています。

紙の年史チームとして、本プロジェクトではどのような協力をされたのでしょうか?

山本:紙の年史の情報は膨大だったため、それをそのまま画面に表示すると読みにくくなってしまいます。デジタル年表に移植する情報量としては、1/10程度に絞る必要がありました。そこで、歴史を正しく伝える上での重要なポイントは外さずに、短時間で理解しやすいコンテンツになるよう、年史を担当したライターに依頼して元の内容をリライトし、デジタル年表チームに渡しました。

紙とデジタルにおいて、コンテンツにどのような特性の違いを感じましたか?

山本:デジタルのほうが、掲載量が少ない分、見出しなどもよりコンパクトに、キャッチーにする必要があります。キャッチコピーライティングのスキルが求められますね。一方で、省略しすぎたり簡潔にまとめすぎたりすると、読者が誤読する可能性も高まります。コンパクトでわかりやすいことと、社史としての連続性や正確性を損なわないことのバランスには、細心の注意を払いました。紙の年史を作って全体を把握していたからこそ、ポイントを外さず、効率よく適切なリライトができたと考えています。

3. 多彩な専門性が織りなす、高品質な年史制作

完成したデジタル年表について、クライアントからはどのような評価を得られていますか?

佐々川:サイネージ版はキッコーマン国際食文化研究センターのリニューアル時の看板コンテンツとして、来館者の注目を集めていると伺っています。センターの担当者からは「来館された方々がそれぞれに関心を寄せる項目をじっくりご覧になっています」といった声のほかにも、「自社の社員が取引先等をセンターにアテンドする際に、その目的に合わせた効果的な説明に活用できています」との評価もいただけています。クライアントからの好評を受けて、現在はデジタル年表の英語版の制作も進行中です。

本プロジェクトを通して実感したDCDの強みとは何でしょうか?

佐々川:さまざまなプロフェッショナルが集結し、課題解決に取り組むことができるのが大きな強みだと感じています。このプロジェクトではDNPグループの各部署が連携しており、年史チームはもちろん、研究センターの内装を担当するチーム、サイネージ機器を手配するチームなどとも連携していました。それぞれの現場の目線から率直な意見をもらい、柔軟にコンテンツに反映できたことが、成功につながったと考えています。

山本:それぞれが各分野のプロフェッショナルだからこそ、正確に「できる/できない」の線引きができることも重要なポイントです。たとえば、デジタル年表を作るチームが「こういう見せ方をしたい」と相談すれば、すぐに「それは年史的には可能」「内装的にはもっとこうしたほうが映えると思う」「機器の仕様は難しいけどやれなくはない」といったレスポンスが各チームから返ってきます。

これが他社との協業だと、なかなかスムーズにすり合わせができず、判断がお見合いしたりするケースも少なくありません。複数の専門性が求められるプロジェクトでも、社内で密に連携しながらスピーディーに現実的な理想をめざせるのが、私たちの大きな強みだと感じています。

4. どんな企業にも眠っている貴重な資産を、コーポレートブランディングや従業員エンゲージメントの向上に生かす

本件を踏まえ、これから企業はどのように自社の年史を活用していくべきだと思われますか?

山本:歴史を網羅する紙の年史はもちろん大事ですが、それをデジタルでも展開するのは重要です。アクセシビリティを高めて、より多くの人の目に触れるような施策が必要だと考えています。

前提として、年史は直接的に業務に役立つものではありません。しかしながら、会社の歴史とは経営情報のかたまりであり、活用のポテンシャルはとても高いのです。自社が経験してきた成功や失敗の記録の中に、目の前にある課題解決のヒントがきっと見つかるはずです。

また、これまで事業を続けてきた実績と信頼の証明になるコンテンツだからこそ、自社のブランディングにも生かせます。システムやマーケティング部門と連携しつつ、年史コンテンツの活用の幅を広げていければ、企業にとっての大きな強みになるでしょう。どんな企業にも歴史はある。だからこそ、もっと目を向けてほしいと思います。

佐々川:今回のプロジェクトを通して、年史コンテンツがあらためてインナー・アウター双方のブランディングに寄与するものだという実感が持てました。山本の言う通り、デジタルに展開することでアクセシビリティを高めれば、自社の社員がもっと日頃のビジネスに生かせる余地も広がりますし、従業員のエンゲージメントの向上にもつながります。

手軽に触れられるデジタルと、じっくり読み込める紙の両方があることで、強みが十二分に生かせる。両方とも対応できるDCDだからこそ、実現できるクオリティがあります。年史に関わることは、ぜひ私たちに一度ご相談していただきたいですね。

- 注釈2025年7月時点の情報です。