3Dモデリングを駆使して、クライアントの熱量をデザインに吹き込む ― エスビー食品様「Spice & Herb GARDEN MUSEUM」が体現した企業ブランディングの神髄

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第2CXデザイン本部

小林 千夏/Chinatsu Kobayashi

企業には、事業姿勢やブランドイメージを強く発信する大事なタイミングが度々訪れます。しかしそうした発信において、企業理念やめざすビジョンを盛り込もうとすると、どうしても難解になり、生活者に届きにくくなってしまいがちです。企業が打ち出す社会との関わり方や未来像といった、抽象度の高い世界観をわかりやすく伝えるためには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。エスビー食品株式会社(以下、エスビー食品)様が創業100周年を記念して開設したバーチャルミュージアム「Spice & Herb GARDEN MUSEUM」で、クライアントの持つイメージをデザインに落とし込むことに取り組んだ株式会社DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)第2CXデザイン本部の小林千夏のデザインワークについて紹介します。

1. 抽象的なブランドイメージを具現化するために、デザイナーが上流からコミット

はじめに、クライアントにはどのような課題感や希望、オーダーがあったのか教えてください。

エスビー食品様の100周年事業の一環として、東京・板橋にある「スパイス展示館」のリニューアルに合わせて、Webサイト上にバーチャルミュージアムを制作したいというお話をいただいたのがきっかけです。

クライアントからは主に3つの要望がありました。1つ目は「企業イメージの強化」です。100年にわたってスパイスとハーブの可能性を追求してきた企業として、「真面目かつフレンドリー」なイメージを伝えたいという意向がありました。

2つ目は「生活者との信頼関係の構築」。バーチャルミュージアムを通じて、スパイスとハーブが日常生活をいかに豊かにするかを伝えたいとのことでした。

そして3つ目が「ブランドファンの育成」。「スパイスとハーブのある生活」を具体的にイメージしてもらうことで、エスビー食品様のファンを増やしていきたいという想いがありました。

本件で特徴的だったのは、デザイナーである私が企画の初期段階から参加させていただいたことです。通常、デザイナーは上流の世界観やコンセプトが固まってからプロジェクトに入ることが多いのですが、今回はクライアントの想いを忠実にデザインに落とし込むため、コンセプト設計の段階からミーティングに加わりました。

2. 理想のターゲット像を見直し、現実に即したコンセプトへ

サイト全体の構想を詰めていく中で、特に議論を重ねた点はどんなところでしょうか?

最も時間をかけたのは、ターゲット設定についての議論です。当初、クライアントは「スパイス初心者」をメインターゲットにしつつ、幅広い層が楽しめるコンテンツを想定していました。

ただ、具体的な内容についてお話を伺っていく中で、想定されている「初心者」のレベルが、実際の初心者層と比べてやや高いのではないかと感じたんです。そこで、私たちは周囲にいるあまり料理をしない人たちにヒアリングを重ね、その生の声からターゲットとなる人物像の解像度を高め、「普段コショウくらいしか使わない人たち」を真の意味での初心者層としてとらえるべきでは、といった提案をしました。

こうしたターゲット設定の再検討も踏まえつつ、最終的に全体の方向性は「世界観のブランディング」「生活者のニーズに合わせたコンテンツ提案」「UXを重視した操作性と閲覧性」という3つの軸で整理。また、使用シーンの想定より「料理を作るときに手軽に見られること」を重視し、デザインはスマホファーストに寄せつつ図鑑のようなテイストにする前提で、コンテンツ全体の世界観や設計を詰めていく流れになりました。

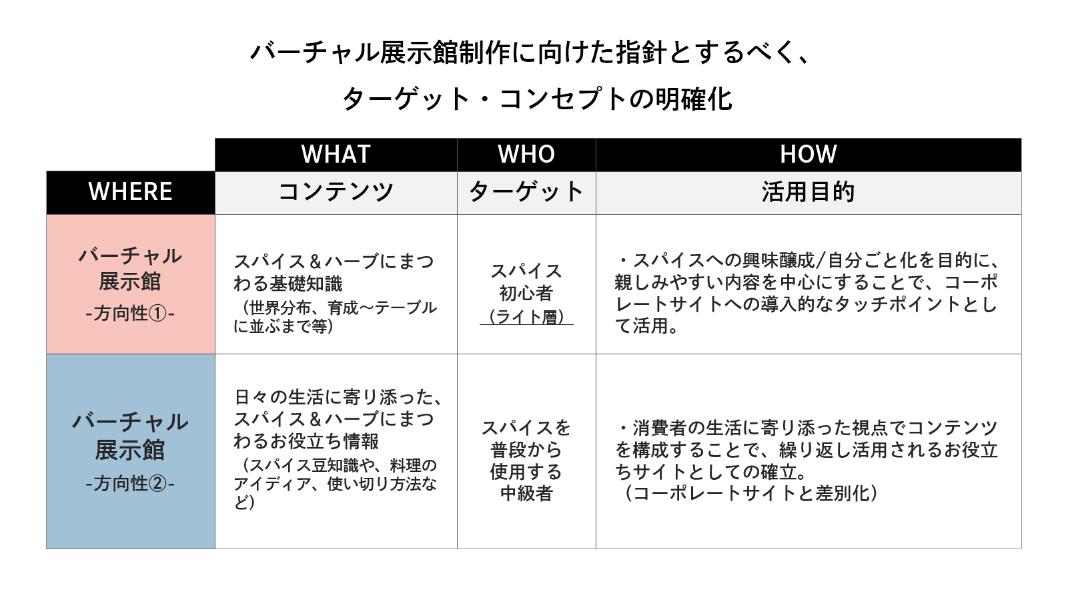

当初、クライアントが想定していた“初心者”は資料内の方向性②に近かった。②のターゲットにも訴求しつつ、真の意味での初心者と言える①のターゲットにも届くような方向性にすべきと提案。

3. クライアントの思いを "目に見える形" に変換する、3Dモデリングの実践

世界観づくりにおいて、特に意識されたポイントを教えてください。

バーチャルミュージアムの世界観について、クライアントからは「そう遠くない未来の、自然と共存し緑あふれるスパイス&ハーブミュージアム」というオーダーをいただきました。

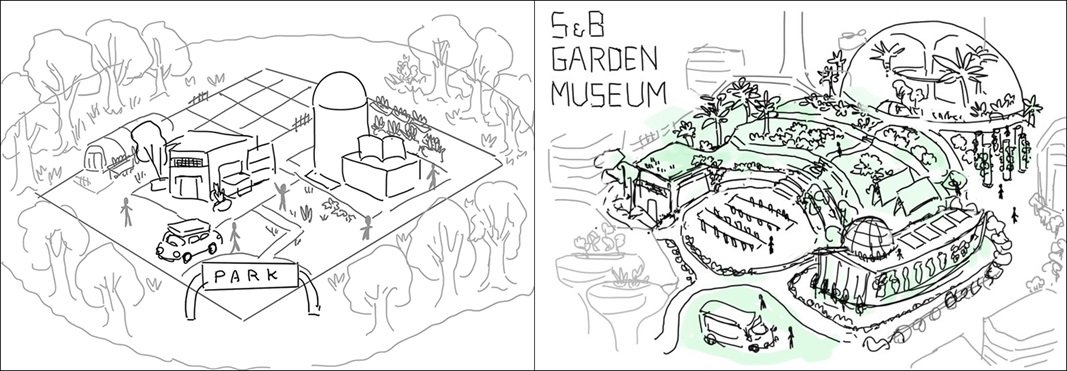

この世界観を具体化する上で、大きなヒントとなったのが、クライアントから届いたメールです。「スパイスやハーブに実際に触れながら、五感でその素晴らしさを体感できる場所であってほしい」という熱い想いに加え、研究所やガーデンなどの細かい施設設定、植生に至るまで、細部へのこだわりが記されていたんですね。そのメールに込められたイメージや熱量を余すところなくラフに落とし込んでいきました。

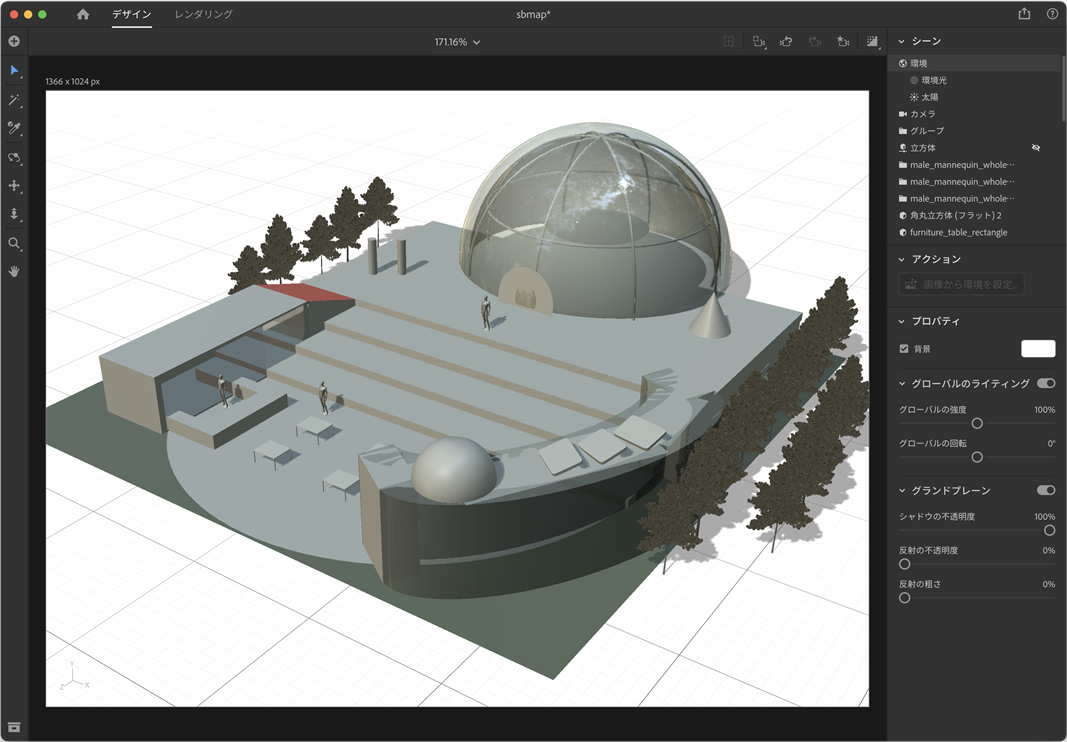

そして、本案件では3Dモデルを活用して、バーチャルミュージアムの外観イメージのすり合わせを行いました。建物や植物のサイズ感、質感といったディテールの確認がしやすく、「未来感のある」といった言葉だけでは共有の難しいニュアンスも、視覚的に確認しながら調整できました。

3Dモデルの大きなメリットは、イラストよりも制作物の調整がしやすく、打ち合わせなどの機会でクライアントに共有しながら、その場で受けたフィードバックをすぐにアウトプットに反映して見せられる点にあると実感しました。本案件では、最終的な制作物はイラストでの表現となりましたが、3Dモデルでイメージのすり合わせを行ったことで、合意形成の質とスピードの両方を高めることができました。

4. 「真面目さ」は細部に宿る ― 企業イメージをイラストで最大限に引き出す目線

具体的な制作段階で、特にこだわったポイントは?

最も意識したのは、クライアントから提示された「真面目かつフレンドリー」というキーワードをいかにデザインで表現するかという点です。イラストを主体としたデザインなので、フレンドリーな印象は自然と強くなります。一方で、100年の歴史を持つブランドイメージを損なわないよう、コンテンツの真面目さもしっかりと表現する必要がありました。

そのため、テキストや細かいパーツの視認性を高め、内容を邪魔しないデザインを心がけました。また、カテゴリごとにイラストと写真を使い分け、「堅すぎず、ポップすぎない」バランスを細かく調整しています。

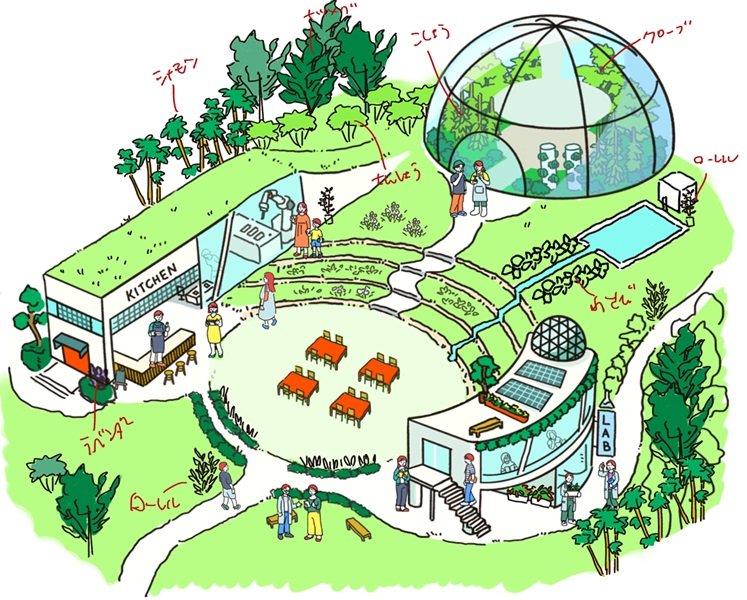

また、イラストの制作においても、クライアントの熱意に応えるべく、丁寧な作り込みを心がけました。板橋にあるスパイス展示館に何度も足を運び、その周辺を歩き回りながら「この地で確実に描ける未来像」のイメージを膨らませ、イラスト全体の空気感に落とし込んでいきました。

特にこだわったのは植物の描写です。バーチャルミュージアム内に描かれているすべての植物は、ラベンダーやローレル、わさびなど、実在のスパイスやハーブをモチーフとしています。デフォルメしすぎることなく実際の植生を忠実に再現し、見る人が見ればわかるような書き分けを徹底しました。このような細部へのこだわりが、企業の「真面目さ」を自然な形で表現することにつながったと考えています。

5. クライアントの熱い思いを逃さずクリエイティブに込める、コンセプト設計から関われるデザイナーの強み

完成形を見せたときのクライアントの反応はいかがでしたか?

担当者からは「イメージしていた世界観の実現にとことん付き合ってくれて感謝している」「自分たちが思い描いていた理想、まさにこれだというものを作ってもらえた」という言葉をかけていただいて、役目をしっかり果たせたなとホッとしています。

また、私たちが作ったバーチャルミュージアムのコンテンツは、スパイス展示館で行われているワークショップでも活用されているというお話も、最近耳にしたんです。実際の展示館から地続きの未来を想像してバーチャルミュージアムを作り込んだからこそ、こうしたリアルとバーチャルの効果的な連携が生まれたのかと思うと、とてもうれしいですね。

周年事業やブランディングに関わる世界観づくりにおいて、デザイナーとして大切にすべき視点を教えてください。

最も重要なのは、現場でクライアントの生の声を聞くことだと考えています。デザイナーは往々にして、営業やディレクターを通じて話を聞いてデザインを起こすことが多いものです。要点は整理されているかもしれませんが、「クライアントがどこに熱量を持っているのか」といった繊細なニュアンスは、やはり直接の対話でしかつかめません。

だからこそ、ブランドイメージなどの抽象的なイメージをデザインやイラストに宿らせるためには、デザイナーがコンセプト設計の議論から入り込んで、ビジネスライクな関係を超えて「一緒にいいものをつくろう」という目線で先方と意見交換ができるのが理想だと思います。デザイナーとしてクライアントの課題解決にコミットできるよう、これからはより積極的に、上流から案件に関わっていきたいと考えています。

- 注釈2025年7月時点の情報です。