従業員の「想い」を可視化する ― 三井金属様の壁画が生み出した、周年インナーブランディングの新しい形

株式会社OVER ALLs

代表 赤澤 岳人 様/Takato Akazawa(写真右)

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

CBデザイン本部

部長 藤原 良寿/Yoshihisa Fujiwara(写真左)

2024年9月に創業150周年を迎えた三井金属株式会社(以下、三井金属)様は、記念式典の開催や年史制作、地域に向けた新たな教育プロジェクトの立ち上げなどといったさまざまな周年事業を手掛けています。その中でもとりわけ注目を集めているのが「壁画プロジェクト」です。

会社のブランドイメージ、そこで働く人々の想いを「壁画」という形で表現し、社内や地域に発信した本プロジェクトは、ワークショップ形式で有志の従業員の声を集めながら進められました。普段は表立って言葉にする機会が少なかった仕事に対する熱意を語り合うことで、会社への愛着や誇りを再認識していくそのプロセスは、インナーブランディングの視点で大いに注目されています。

本記事では、三井金属様の「壁画プロジェクト」のプロデュースを担当したDNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)の藤原良寿と、今回のパートナーであり、壁画によるアート作品を多数手掛けている株式会社OVER ALLs(以下、OVER ALLs)の赤澤岳人氏に、「壁画×インナーブランディング」の可能性について伺います。

1. なぜ周年で壁画を選んだのか? プロジェクト誕生の背景

三井金属様の創業150周年において、壁画プロジェクトを実施することになった背景や狙いを教えてください。

藤原:三井金属様150周年事業の基本的な考え方は「これまでとこれからと、社内社外のステークホルダーに感謝を伝える」というものでした。年史制作や出張授業、記念式典などさまざまな企画が走る中で、社外向けのブランディング施策の1つとして生まれたのが、壁画プロジェクトです。

数年前にOVER ALLsの赤澤さんと出会って以降、私は「周年事業において壁画は効果的な役割を果たすのではないか?」と考えていました。OVER ALLsさんが手がける壁画のダイナミックさ、生々しさ、そして「後世に残していく」というポリシーが、今回のクライアント、三井金属様の社風に合うのではないかと感じて、先方に壁画プロジェクトの実施を提案したんです。プロジェクションマッピングなどのデジタルで表現する方向性の案も出ていましたが、よりシンボリックに地域や全国に向けての認知を高めるためには、インパクトのある壁画が最適だと思いました。

赤澤さんは、初めにこのお話を受けた時、どのような感想や展望を抱きましたか?

赤澤氏:会社の歴史の中で前例のない挑戦をしようとしている姿勢に強く共感しました。相談を持ちかけられた当初から、藤原さんをはじめ、しかける人たちがワクワクしながら企画しているのが伝わってきて。そういうプロジェクトは大抵面白くなるんですよ。だから、乗らないわけにはいかないなと感じましたね。

また、三井金属様の社風にも惹かれました。実際に従業員の皆さんと話してみると、すごい技術を持っているのに、自分たちの自慢話をしない奥ゆかしさがあって。ただ、内に秘めているモノづくりに対するプライドや情熱はものすごくて、リスペクトを持って仕事ができる相手だと感じました。

2. 対話型ワークショップで「会社を表現するアーティスト」を目覚めさせる

壁画プロジェクトはどのように設計・進行したのでしょうか?全体の制作フローと、OVER ALLs様とDCD、それぞれの役割を教えてください。

藤原:クライアントと相談をしながら、プロジェクトの大まかな流れの設計はDCDで仕立てて、実施するワークショップの中身の検討、壁画の制作はOVER ALLsさんに仕切ってもらいました。従業員の方々とともに「自分たちの会社の“らしさ”とは何か、それを象徴する壁画とはどんなものか?」をディスカッションしながら、その内容をもとにOVER ALLsさんが壁画のイメージを具体化していったんです。

記念品や社史は基本的に会社がつくるものです。対して今回の壁画は「現場で働いている従業員が自分たちで作っていく」プロセスを大事にしたいと思ったんです。外向けの施策でありつつも、ワークショップであらためて会社と自分の関係について考える時間をつくることで、インナーブランディングとしての効果も狙いました。

また、壁画を施す場所についてもクライアントと入念に協議をしました。いくつか候補があったのですが、その中でもシンボリックでありながら多くの人の目にも触れやすい立地にあることから、三井金属様の技術力が集結している埼玉県上尾市の総合研究所に決めました。

従業員の皆さんとのワークショップはどのように進めていったのでしょうか?

赤澤氏:ワークショップに集まってもらったのは、年次も性別もバラバラな有志の従業員でした。まず初めに、三井金属様の成り立ちや自慢話をしてもらいました。2回目以降は、聞かせてもらった話をもとに壁画のラフイメージを数パターンつくって、それを見せながら「これはいい」「これは違う」というディスカッションをひたすら繰り返していったんです。

やり取りの中で「自分たちの会社は何のために存在しているのか?」「この壁画は誰に向けて描いているのか?」といった問いについて考えを深めることで、会社のミッションやパーパスについてそれぞれの参加者が、自分たちなりの言葉で解釈し、表現していく機会になっていきました。

目の前のタスクに集中する普段の業務とは違って、壁画のコンセプトは何十年も残るものとして、視野を未来へ広げる必要が出てきます。壁画は大きくて、外に出しっぱなしになる存在です。そんな「逃げ場のない」ものをつくるとなると、慣れていない人は緊張や恐怖を感じやすいんですね。そこを超えて、皆さんに「会社を表現するアーティスト」になってもらうことが重要で、恐怖に打ち勝てる個人の熱い想いを対話の中で引き出していく必要がありました。

動画:三井金属株式会社 150周年記念 壁画プロジェクト(1:30)※2025/2/14公開

ワークショップの中で対話が深まるように、どのような工夫をしましたか?

赤澤氏:私の方から「この会社って、○○なんですよね?」といった個人的に感じた印象をさまざまな角度でぶつけていくことを大事にしました。まずは誰でも話せるような一般的な説明を聞いて、部外者の立場からわざと偏った意見をぶつけてみると、「いや、そうじゃなくて」「意外とそうなんですよね」など、実際に働いているからこそ語れる血の通った本音が漏れてくるんです。

アートを生み出すために必要なコミュニケーションは、「あれではなくて、これ」を決めるような“議論”ではありません。「あれもこれも」と要素を全部積み重ねて、その全体からポン、と浮かび上がってくるものを拾わないといけない。そういう「論理的に決まらない」不安を受け入れて、向き合っていくこともポイントになります。

藤原:ワークショップの3回目あたりから、参加している従業員の方々の変化が明確に出てきました。「自分としては」「個人的には」という前置きから始まる、主観的な意見が出やすくなったんです。赤澤さんのディレクションのおかげだと思ったし、これが壁画の力なのだとも感じました。

ただ単純に「会社について話そう」と話を振っても、あそこまでディスカッションが盛り上がることはないと思います。壁画という具体的に可視化されたものがあるからこそ、それを触媒として言葉がどんどん生まれてくる。途中から「あれも入れたい」「これも入れたい」と止まらなくなって、「これは収拾がつくのか?」と不安にもなりましたが(笑)、最後は赤澤さんがうまく取りまとめてビジュアル化してくれました。

3. 毎日見る風景に、企業の「らしさ」が入り込むことの力

最終的に出来上がった作品の内容と、込められた想いについて教えてください。

赤澤氏:コンセプトは「ワクワク・イキイキ・トコトン」です。150年の歴史の重みを背負いながら、未来に向けて新たな技術を探究し続ける三井金属の皆さんの研究者としての矜持、幼少期から尽きることのない好奇心を表現しました。

ワークショップを通して感じたのは、従業員の皆さんの「ピュアさ」です。心から研究が楽しいと感じていることが伝わってきました。いい意味で、ずっと「子ども」のままなんじゃないか、という想いをモチーフに反映したんです。

壁画プロジェクトを通して、クライアントからどのような変化、効果があったと聞いていますか?

藤原:これまでの社風では「やらないだろう」というような挑戦をよくやり遂げた、という意見が多く寄せられています。従業員からは「毎日見ているとなんだか心が満たされる、ワクワクする」といった声も聞こえてきます。対外的には「お客様がいらっしゃった時に必ず話題になる」「壁画をきっかけに会社のことを前向きに語れる機会が増えた」と、具体的にポジティブな変化が起きています。

赤澤氏:プロジェクトに参加した従業員の皆さんの変化も大きいです。特に若手メンバーが、ワークショップの後半にかけて、ベテランに物おじをせずどんどん意見を言うようになって、場を仕切ってリーダーシップを発揮する人まで現れました。「よりよいものをつくるためには、思ったことを正直に言っていいんだ」という気づきを得られたことは、日常の仕事でもきっといい影響を与えていくはずです。

藤原:プロジェクトメンバーからは「将来、あの絵を見たことがきっかけになってウチに入社してくる子が出てきたらうれしい」という声も聞こえてきました。恐れと向き合いながら壁画として会社の歴史に自分自身の想いを刻んだ経験は、「この会社の一員である」という自負や誇りにもつながったのではないでしょうか。

4. 「HOW」と「WOW」の力で駆動する、パワーアニバーサリーの理想形

壁画とインナーブランディングの親和性についてお聞かせください。他の周年施策(社史制作、記念イベント等)と比較して、壁画プロジェクトならではの効果やメリットはどのようなところにあるでしょうか?

赤澤氏:周年で大事なのは「HOW」と「WOW」だと思っています。「HOW」は「過去(今までのやり方)」のことで、社史の編纂などを通して振り返りを行います。一方で「WOW」は「現在の情動」のことです。今まさにここで働いている従業員の生の感情の集積、その集合としての会社の“雰囲気”を表現する機会も、周年では大事にするべきだと考えています。

一般的な周年事業は「HOW」に寄りがちです。それ自体が悪いことではありませんが、過去をまとめるだけでなく、その作業を通して今の自分たちが何を感じたか、という部分もプロジェクトに織り込んでいくと、周年事業はさらに豊かなものになるはず。そして、先人たちの想いに触れた今の自分たちの気持ちを表現する機会として、壁画はいい触媒になると思っています。

WOWの本質は「かっこよさ」です。今の時代は働くモチベーションもさまざま。給料だけ、将来性だけじゃない。かっこよさは、雰囲気が形作るものです。「WOW」と思わせてくれる会社には、居続けてもいいかなと思えるはず。そういう意味でも、壁画は「WOW」なメディアであり、会社に与える影響も大きいと思います。原始的なメディアだからこその力強さがそこにはあるんです。

藤原:DCDが打ち出す周年の考え方には「Power Anniversary®(パワーアニバーサリー)」というものがあります。周年事業の策定プロセスからインナーブランディングを折り込む考え方です。赤澤さんが言った通り、今回の壁画プロジェクトはアウターとインナーが一体となっていて、パワーアニバーサリーの観点からも理想的な取組みになったと感じています。

赤澤氏:アウター・インナー関係なく、ブランディングは「付加価値」を定義するものです。そこで一番大事になるのは、いい“雰囲気”をつくること。たとえば、有名ブランドの商品の素材やデザインの本質的な良さを理解している人はそこまで多くないはずです。すごさははっきりわからなくても「なんかいいよね」が伝わっている。この「なんかいい」という雰囲気こそが、ブランドの真骨頂。それをいかに醸成していくかが肝になります。

藤原:今回は1つの拠点にフォーカスしましたが、今後はこの取組みをスピンオフさせて、全国にある各事業所でも展開できると、より多層的な効果が狙えると思います。全体としての社風はありつつも、事業所ごとにそれぞれの個性がある。それぞれの壁画があれば、そこから共通点や差異が見えてきて、会社への理解や愛着がさらに深まるはずです。今後もチャンスがあれば、壁画のプロジェクトを周年事業で積極的に提案していきたいと思います。

- 注釈Power Anniversaryは、DNP大日本印刷の登録商標です。

- 注釈2025年10月時点の情報です。

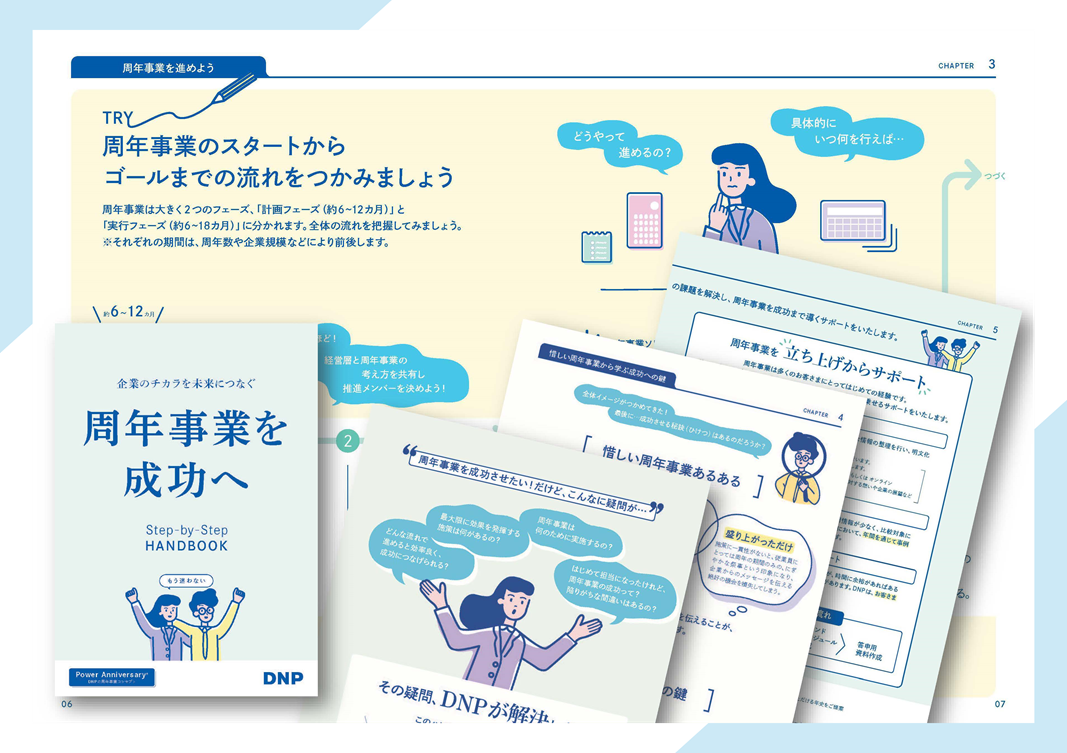

周年事業をはじめてご担当される方へ

「周年事業の担当になったけれど何から始めたら良いかわからない」

そんな疑問にお応えするハンドブックをご用意しました。ぜひご活用ください。

- 注釈ハンドブックはPDFデータ形式でのダウンロードになります。

- 注釈「周年事業を成功へ ハンドブックダウンロード」ボタンをクリックすると、申込みフォームが開きます。自動返信による受付完了メール送付後、3営業日以内に担当者より資料ダウンロード用URLを送付させていただきます。

- 注釈ダウンロード期限は設けていませんが、予告なく終了する場合や内容を改定する場合があります。

- 注釈本ハンドブックは企業・法人向けです。同業他社・個人の方のお申込みはお断りすることがあります。

- 注釈本ハンドブックの、複製・転載等は固くお断りいたします。