デジタル時代に光るプリントメディアの意義 ― 企業カレンダーを起点に描く「六方よし」のコーポレートブランディング

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

匠デザイン室

主席企画員 川口 佐久良/Sakura Kawaguchi

DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、企画・制作における、多くのコミュニケーションのプロが活躍しています。そうしたプロフェッショナルたちにスポットライトを当てる企画、題して「D-Professional」。今回は、企業カレンダーを起点にしたブランドコミュニケーションを設計するエキスパートである、匠デザイン室の川口佐久良です。

1. 名前と社歴

年間100社超の企業カレンダーに携わってきた、ビジュアルコミュニケーションの匠

川口佐久良です。DCDの匠デザイン室に所属しています。

2025年4月にDNPグループの専門職制度で、主席企画員に認定されました。

入社は、1995年で、大日本クリエイティブアーツにグラフィックデザイナーとして、以来31年間、一貫してビジュアルコミュニケーションの領域に携わってきました。

中でも得意としているのが、「企業カレンダーを起点としたコーポレートブランディング」です。長年培ってきた企業カレンダーの企画制作ノウハウを生かし、従来にはないようなカレンダー・コンテンツを起点にしたブランドコミュニケーション戦略を模索した末に、いまの仕事のスタイルを確立していきました。現在は匠として、企業カレンダーの真価・価値を高めるべく、カレンダーの企画・制作を専門にした社内のアートディレクター・チームを統括するクリエイティブディレクターを担っております。

2. 手掛けている業務

「モノづくり」「コトづくり」「ヒトづくり」が織りなす、カレンダー起点のコーポレートブランディング

DCDでは企業カレンダーをブランドコミュニケーションの重要ツールと捉えており、そこを起点としたハイブリッド・コミュニケーションの提案を行っています。業務内容は、主に3つの領域に分けられます。

1つ目は「モノづくり」です。企業カレンダーの企画からデザイン、プリンティングディレクションまで、一貫して行います。クライアントと密にコミュニケーションを取りながら発信するべき“企業らしさ”を抽出し、ターゲットや予算に合わせた最適な企画を立てていきます。

2つ目は「コトづくり」です。企業と社会をつなぐ参加型コンテンツメイキングの展開で、ここ数年で特に力を入れている領域です。ワークショップやアワード、コンテストなどの共創活動を通して、クライアントと地域や生活者、次代を担う表現者の方々との接点を生み出していきます。

3つ目は「ヒトづくり」です。特に最近は、社内のカレンダーチームのタレントマネジメントに注力しています。企業カレンダー作りは「得意先の顔をつくる仕事」であり、クライアントとの中長期的な信頼関係の構築が何より大切です。

担当者に「DCDだからこそお願いしたい」と思ってもらうには、カレンダーチームの一人ひとりが自分の強みを理解して、それを最大限に発揮できることが求められます。個々の力のかけ合わせによって、想像以上のアウトプットが出てくるようなチームビルディングをめざしています。

3. この仕事の醍醐味(だいごみ)は?

「カレンダーがカレンダーを超える瞬間」に魅せられて

企業カレンダーを中心にすえて、さまざまなコミュニケーションを展開できることです。たとえば、10年ほど前に三機工業株式会社様のカレンダーを制作しました。企業が持つ理念を丁寧にビジュアル表現したカレンダー作品が評判を呼び、アニメーション化してTVコマーシャルとして採用されることになりました。さらにはホームページやサイネージへの起用に発展し、このような「カレンダーを超える瞬間」に立ち会えると、大きな充実感があります。

動画:三機工業 企業「HARMONY」(1:00)

CM Director・作詞作曲:なかじましんや(東北新社 OND°)/Executive Producer:井上みち子(東北新社)/Animation Director:山本憲司(東北新社 OND°)/Artist:谷口広樹/音楽:Mr.MUSIC/Creative Director:川口佐久良(DNPコミュニケーションデザイン)

かつては自分も「カレンダーはコミュニケーションツールの核として成立するか?」と思っていました(笑)。あれから30年余りの経験を積んだ今、カレンダーから広がるコーポレートブランディングに、コンテンツとして無限の可能性を感じています。企業らしさを抽出したコンテンツを起点に、最適なメディア戦略を掛け合わせることで、ステークホルダーとの最良のコンタクトポイントをつくり出すことができるのです。

もうひとつの醍醐味としては、案件ごとに写真家、画家、書家、イラストレーター、コピーライターなど、さまざまなアーティスト、クリエイターの方々とチームを組みながら進めていく中で、作家それぞれの考え方・生き方と向き合えることですね。

若いうちは「作家」よりも目の前の「作品」に向き合っている意識が強かったのですが、最近はあらためて作家の人間性と真摯(しんし)に向き合うことの重要性、その思考や表現のプロセスから得られる学びの尊さを痛感しています。作家のひととなりを知り、そこに得意先企業のイメージを重ね合わせていく……そんなコラボレーションがうまくいって、双方にとってかけがえのない価値を持ったモノが生まれたときに、やりがいと喜びを感じますね。

4. あなたの強みは?

最前線のクリエイターに必要な四つの「心得」

強みというより自負に近いものですが、私は常にプロフェッショナルな仕事人であるために、四つの「心得」を掲げています。

一つ、クリエイティブのプロとして、旬なトレンドや鮮度を見極める「目利き」であること

二つ、続けて観たくなるヒットシリーズを生む「シナリオライター」であること

三つ、妥協を許さずプロダクトの細部までこだわる「工芸職人」であること

四つ、厳しく自身の成果物に対してレビューできる「鑑定人」であること

特に最近は、四つ目の「鑑定人」としての自己レビューの重要性を感じています。ある程度の経験値がたまってくると、自分のアウトプットに対して厳しい目線を持つことが難しくなってきます。しかし、健全な自己批評が機能しないと、感性はどんどん鈍っていく。

だからこそ、どんな制作物やプロジェクトに対しても「もっとよくなる可能性」を徹底的に探すことを心がけています。これは、武道でいう「鍛錬」に近いものです。思えば幼少の頃より剣道に打ち込んできたので、原体験として生きているのかもしれません。こうした意識をカレンダーチーム全体で共有し、日々さまざまな議論をしながら切磋琢磨しています。

5. 今後挑戦していきたいことは?

企業の文化を創る「若手作家支援」や「工藝」とのコラボレーション

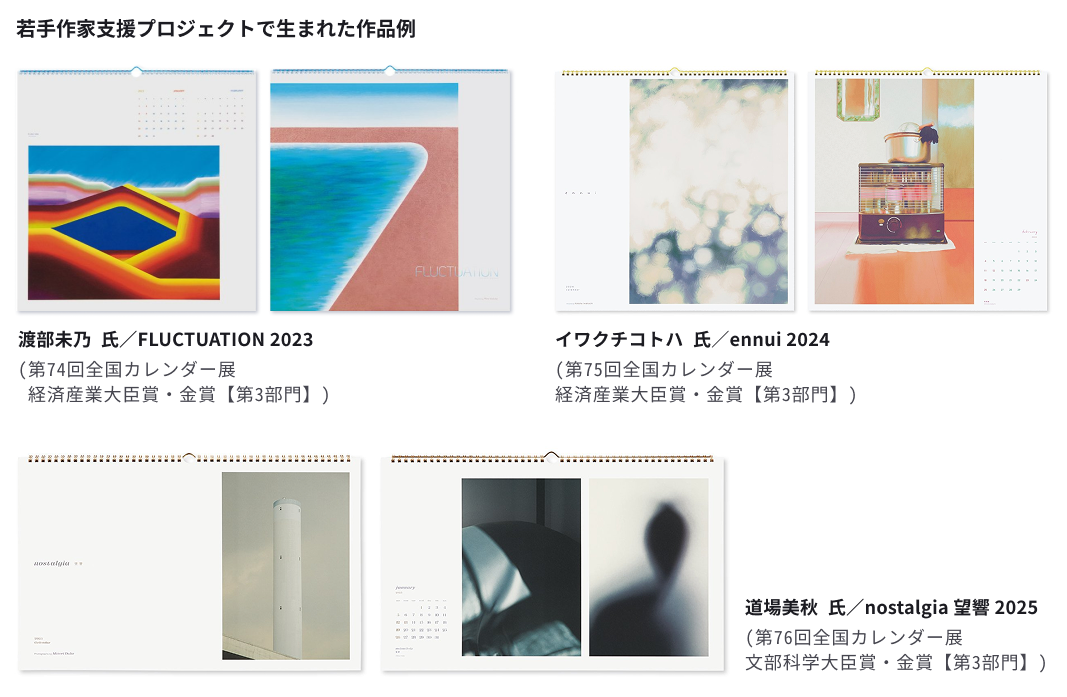

才能ある若手作家の発掘から機会創出・技術継承の仕組みづくりのための活動です。クライアントと全国美術大学共同でアート・アワードを開催したり、各地で行われている藝大美大の卒業制作展やアーティスト個展に足を運んだりしながら、有望な作家を積極的に探しにいっています。

そこで出会った若手作家たちにカレンダーチーム員各々が声をかけて、作品集としてカレンダーを作り「全国カレンダー展」などに出展しています。個々の目利きの力を磨く機会にもなりますし、作品の魅力をどう再現するか、印刷技術の継承と発展もめざしています。これを続けていくことで「新人のアーティストやクリエイターが持ち込みをしやすい会社」というイメージを育てていきたいですね。

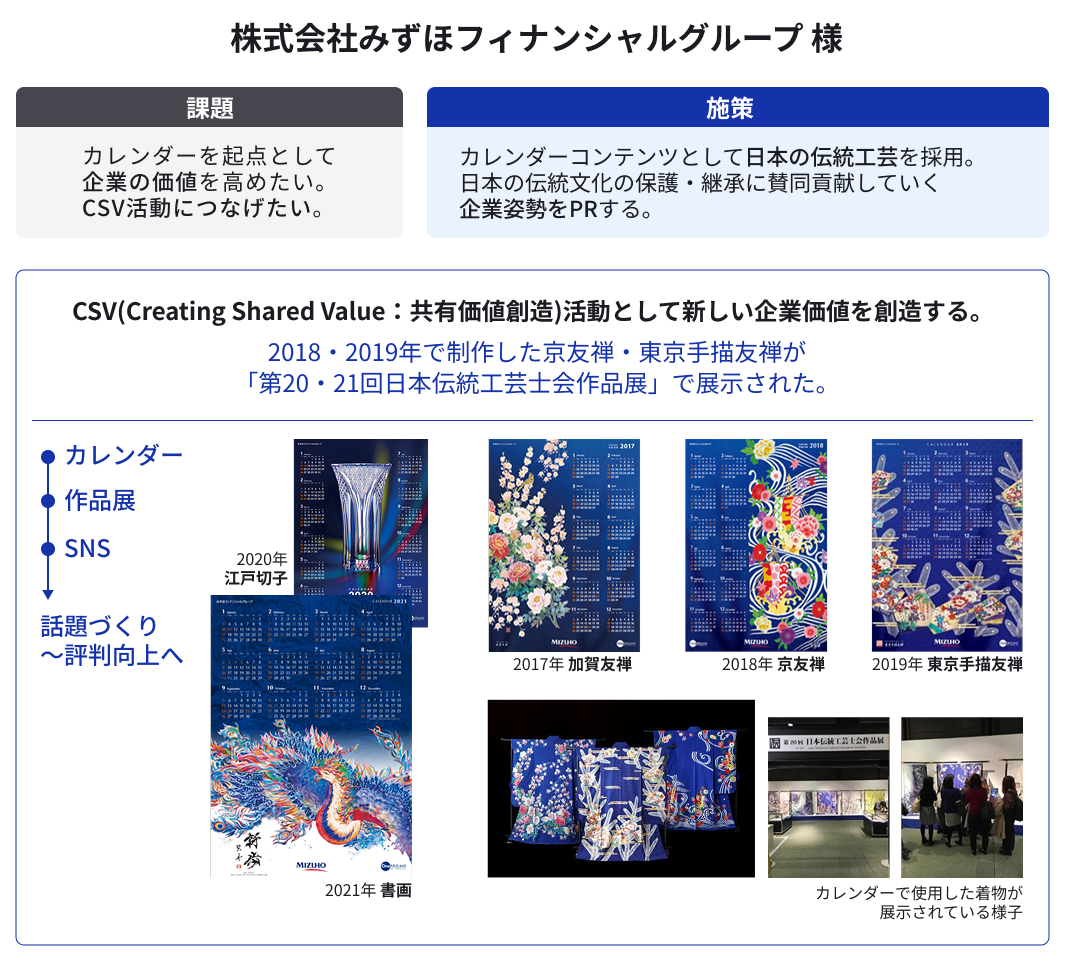

また、あらためて「工藝」とのコラボレーションに注目しています。日本の文化や風土を色濃く受け継いでいる伝統工藝。それを培う技術の価値は、新たな現代作家の視点や解釈も加わり今後ますます高まっていくはずです。実績は、株式会社みずほフィナンシャルグループ様とのプロジェクトで、オリジナルの友禅染を作成してカレンダーのビジュアルに採用いただきました。

オリジナル制作した友禅染による着物は、「日本伝統工芸士会作品展」に出品して展示されるなど、アウターブランディングの活動につなげていきました。このような形で、工藝の持つ魅力や歴史を企業のブランディングとうまくかけ合わせて活用しながら、日本が誇る伝統技術の継承にも貢献できるプロジェクトを、今後も力を入れて展開していきたいです。

6. 譲れないこだわりは?

ニュートラルな余白を得る「空っぽになる時間」を持つ

心得と重なる部分もありますが、大切にしている言葉があります。

「日に日に新た、日に新た」

「苟(まこと)に日に新たに、日々新たにして、又日に新たなり。」を自己流意訳したものですが、自分の伸び代、改良の余地があることを信じ、日々新しい出会いから学びや気づきを求めてインプットに励み、一つひとつに丁寧に向き合っていきたいものです。

新しきを得るためのニュートラルな心持ちのために、独り「空っぽになる時間」を大切にしています。

ひとつは、自然の中に身を置くこと。長いことライフスタイルとしてサーフィンをやっていますが、謙虚に海と対峙(たいじ)して波乗りしている時間は、雑念が消えて心身ともにクリアになります。

もうひとつ、食事をつくることです。波乗り帰りに地元の朝採れ野菜や魚介など、地産の食材を買ってきては家で料理しています。旬のものはなんでも一番美味いし季節ごとの滋味深いエネルギーに満ちているな、と感じられる幸せ。

こうした息抜きがあることで、心身ともに新たな余白が生まれて、また“日に新た”を迎えられる気がするのです。

7. あなたにとってのプロジェクト成功とは?

全方位を笑顔にする「六方よし」の仕事をめざして

一、スポンサーよし(得意先の期待以上か)

二、クリエイターよし(作家はこの仕事を受けて良かったと思ってくれているか)

三、スタッフよし(社内の営業や現場で関わるみんなが鼻高々か)

四、シャカイよし(メッセージ性や意義、もらってうれしい、が届けられたか)

五、カゾクよし(家族からイイ仕事してますね♪、と言われたか)

六、ワタシよし(改善点や次こうしたい!といった原動力を見出だせたか)

業務としては「一」と「二」が最も重要で、その二つを満たせていることがプロジェクトの成功の最低ラインです。ただ、それだけで満足はしたくありません。難易度は高いですが、どんなプロジェクトでもこの六つをすべて満たせるような仕事になるよう、これからも精進していきたいものです。

- 注釈2025年10月時点の情報です。

「第77回 全国カレンダー展(2026年)」上位賞8点を含む30点が受賞

川口とカレンダー制作チームが手掛けた作品をご紹介しています。あわせてご覧ください。

(一社)日本印刷産業連合会と産経新聞社が主催する「第77回 全国カレンダー展」(2026年)において、30点が受賞いたしました。

全国カレンダー展は、1950年に始まり、「企業の文化的メッセージを伝えるコミュニケーション手段」「人々の生活空間に潤いを与える印刷媒体」といわれるカレンダーの印刷技術や企画・デザイン力、あるいは機能性や実用性に優れた作品を顕彰し、入賞・入選作品を一般公開するものです。