大成功をおさめたドバイ万博展示の裏側とは?「海外展示×最新技術」の全貌を大公開

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第3CXデザイン本部

(左から)近藤 彰/Akira Kondou、課長 山田 大介/Daisuke Yamada、部長 玉野 真吾/Shingo Tamano、吉川 浩介/Kousuke Yoshikawa

新型コロナウイルスによる世界的な混乱が落ち着き、国境を越えた人々の往来が復活してきた昨今。ここ数年思うように実施できなかった国際イベントも、従来通りの規模や内容で開催されるようになってきました。

DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、国内外問わずさまざまなイベントで最新技術を駆使した展示を手掛けています。そこで今回は、2021年10月~2022年3月に開催されたドバイ万博(ドバイ国際博覧会)の日本館展示をご紹介。6つに分かれたシーン(ゾーン)のうち、大日本印刷(以下、DNP)が協賛した「Scene3:現代日本のテクノロジー」と「Scene5:アイディアの出会い」において、DCDが映像や照明の技術を用いた新たな展示手法や鑑賞体験を提供しました。

ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんがつくるミニチュア作品を軸に展開したScene3では、光で作品に動きを加える「変幻灯®(※1)」やプロジェクションマッピングなどを活用。展示空間全体をデザインすることで、来場者を魅了しました。今回はこのScene3を手掛けたチームメンバー4名に、プロジェクトの裏話を聞いていきます。

(※1)変幻灯は日本電信電話株式会社の登録商標です。

1.ミニチュア作品の世界観を魅せる!地道な検証で最適解を模索

ドバイ万博での日本館展示プロジェクトは、どのようにして始まったのでしょうか?

玉野:「田中達也さんが日本の文化や技術をミニチュアで表現する」という大枠が決まった段階で、我々もプロジェクトに参画することになりました。このときはまだ経済産業省を中心に、どの日本技術を模型にするか、どの文化を映像として紹介するかを絞っていくフェーズ。核となるミニチュア作品のアウトプットが見えていない中で、どんなデジタル技術や演出で田中さんの空間表現をサポートしていくか。それを定めてかたちにしていくことが、我々に与えられたお題だったんです。

先が見えない中、どのようにプロジェクトを進めていきましたか?

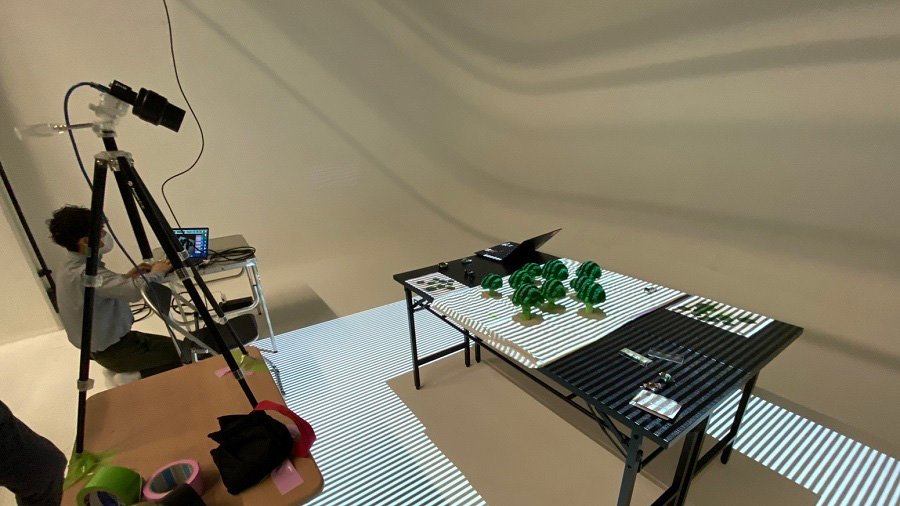

玉野:ミニチュアを買って並べて、その間をカメラを付けた小さなラジコンを走らせてみたり、八百屋でブロッコリーを調達して光を当ててみたりと、ひたすら実験と検証を繰り返す日々でした。その結果、プロジェクションマッピングや変幻灯などの取り入れたい技術やアウトプットが見えてきたという流れですね。

山田:ボツになった案もたくさんありますよ。田中さんの作品はすでに世界観ができあがっています。その世界観を壊さず、さらに魅力を引き立てる方法をひねり出さなければならず……かなり苦戦しましたね。NGが出ることもありましたが、都度田中さんと合意をとりながら一緒につくりあげていきました。

近藤:使う技術に縛りはなかったのですが、「DNPの色は出したい」というお題はあったんですよ。そこで、「これまで我々が手掛けてきたものを活かす」という軸でも検討を重ねました。例えば過去には、パリのルーヴル美術館で鑑賞システムを導入した実績があります。そこで用いた技術の中に、今回にピッタリの面白いアイデアはないだろうか……そんな話し合いもしていましたね。

2.現地に着いてからが勝負。その場での判断と開発を重ねた1週間

どのくらいの準備期間を経て本番を迎えたのでしょうか?

玉野:実は当初の開催予定は2020年でした。しかしコロナ禍の影響で1年延期になったんです。それまでは短い期間の中でバタバタと動き回っていましたが、「もう少し時間をかけてしっかりと企画を練り直す」という方針に切り替わりました。当然1年もあれば、想定していた技術もさらにアップデートされ、新しい情報も入ってきます。1年の延期は、内容や進行に大きな影響を与えましたね。

国内での準備を経ていよいよドバイへ。現地ではどのように進行していったのでしょうか?

玉野:現地に行くまでの期間、日本でできることって意外と少ないんですよ。プロジェクターの位置や会場の明るさなど現場に行ってみないとわからないことが多いので、実物を見てからが本番。どう光を当てるか、どう影をつくるか。実際の展示物や環境を見ながらコンテンツを開発していったんです。特にブロッコリーの森や布の砂漠といった変幻灯で動きを持たせる作品は、その場で対象物をスキャンしてPC上で計算をしてから投影データを作成する必要がありました。まさに現場にいる時間こそが勝負でしたね。

吉川:Webカメラやセンサーなどの機材は施工管理の会社に用意してもらっていましたが、現場の環境ではうまく動かないこともありました。もちろん、ミニチュア作品自体も細かな調整が入っていたので、演出も変更すべき部分が出てくる。こうした状況下で、予定していたものをバッサリ止めたりすぐ手直しをして入れ替えたりと、スピーディな対応が求められました。しかも現地にいられる期間は1週間。最終的にミニチュアのセッティングがおおかた整ったのが、我々が帰国する2日前だったので……そこから演出を詰めていくというのはかなり大変でしたね。

3.日本の演出は新鮮に映る。細かな考慮と日本らしさで外国人を魅了

海外での開催だからこそ意識したことを教えてください。

玉野:映像の基本表示は、英語、日本語、アラビア語の3カ国語に対応しています。しかし内容自体は、あまり文章を読まなくてもわかる直感的な演出を心がけました。例えば……自分の姿が作品内に映し出される演出などですね。見てすぐわかるから、そのまま誰もが遊べる。そんな、説明がなくても楽しめるコンテンツづくりを意識しました。

山田:日本館では入り口でスマートフォン端末とイヤホンが配られます。それを付けた状態でミニチュアに近づくと、波の音や遊園地のガヤガヤ音など、ミニチュアに関連した音が聞こえてくるんです。視覚だけでなく聴覚でも楽しんでもらえるようなシステムも組み込みました。

玉野:ペルソナが外国人となると、「海外の文化や趣味趣向に合わせなければならない」と考える方も多いと思うのですが……我々はそこに寄せなくてもいいんじゃないかと考えています。日本で当たり前の文化や演出、手法で表現すれば、自然とそれが彼らの目に新鮮に映ったりするんですよね。

海外だからこそ留意しなければならないこともあったのでしょうか?

玉野:やはりドバイはイスラム圏なので、日本とは宗教や文化、価値観が大きく異なります。検討している演出が現地でもOKかというチェックはしっかりおこないましたね。

近藤:導入する機材にも考慮しました。日本にいると当たり前に思いますが、日本人は「触ってください」というコンテンツがあっても、観察してから恐る恐る近づき優しく触れる傾向にあります。一方で欧米の方は躊躇なく触れることが多い。大ぶりの指輪をした状態で勢いよく触ることで展示物が壊れてしまうこともあるんですよ。これはルーヴル美術館のプロジェクトで得た気付きですね。こうした違いも考慮して、今回はタッチパネルを導入しないことにしました。

玉野:さらに作品の破損や盗難を防ぐために、田中さんの作品にはドーム型カバーを付けましたね。ただ、変幻灯の演出には邪魔になってしまうので、上部を開けてうまく照射できるよう調整し、作品の保守とやりたい演出の両立を目指しました。

4.企画も開発もできるスペシャリスト集団。最新技術でもっと世界へ

「Scene3:現代日本のテクノロジー」紹介映像(2:27)

無事会期を終えたドバイ万博。どのような反響がありましたか?

近藤:印象的なのはやはり、日本館が展示部門で金賞を受賞したこと。非常にうれしかったですね。我々の仕事はエンドユーザーの顔が見えないことの方が多い。でもYouTubeやSNSでリアクションが見られて、さらにこうした賞もいただけたのはすごくありがたかったです。初めてScene3に入られた方が「おおっ」って声を出して反応してくれたのにはグッときました。

玉野:ドバイ側が「どこか一つだけ展示を見るならぜひ日本館を見て」と言っていたぐらいすごく好評だったんですよ。2~3時間待ちができるほどでした。

ドバイ万博を大成功に導いたDCDチーム。あらためてどんな強みを持っていると感じていますか?

玉野:メンバー内でも得手不得手はあるので、DNPグループ企業やパートナー企業とも連携してチームで対応していきます。こうしたリレーションシップをきちんと築いていること、そしてその調整力を持っていることは良い点だと思います。また我々はプロデューサーや制作、技術など、各部門のプロが揃う部隊。全体を見て企画設計をおこない、制作や開発までも一貫して実行できる連携体制が整っている点も、大きな強みなのではないでしょうか。

山田:世界に通じる技術をしっかり持っているメンバーが集まっていますよね。例えば吉川は、メタバース関連やリアルとデジタルを融合した技術など、最先端の取り組みをずっと手掛けてきたメンバー。以前コロナ禍の影響で、フランス国立図書館から作品を借りられなくなってしまった展示イベントがありました。そこで彼は、会場に展示台だけを設置してMR(複合現実)グラスで作品を見るという試みに挑戦したんです。実際の展示では作品を触ることも持つこともできませんが、MRならそれが体験できる。我々としても、こうしたリアルとデジタルのハイブリッドな取り組みにチャレンジしつづけ、技術や文化を世界へと発信していきたいですね。

- 2024年2月時点の情報です。

関連ページ

ほかのナレッジを探す

キーワード

- インナーコミュニケーション

- インバウンド支援

- 広報・PR・IR

- 展示会・イベント

- ユニバーサルデザイン

- コーポレートブランディング

- 人的資本経営

- ローカライズ

- UI/UX改善

- 空間デザイン

- フィジカル×デジタル連携

- CXデザイン

- エンゲージメント向上

- コンサルティング

- 動画マーケティング

- マーケティングBPO

- 年史編纂

- ESG情報開示

- 伴走型運用支援

- クリエイティブ改善

- AI

- 撮影BPO

- 多言語・多文化対応

- カタログDX

- XR・3DCG

- サイトリニューアル

- Webアクセシビリティ

- IGUD

- アワード

- カレンダー

- 株主総会

- 統合報告書

- バーチャルショールーム

- 販促物制作

- LINEチラシ

- 周年事業

- DM×LP

- インタラクティブ体験

- D-Professional

- 地域創生

- 多様性理解勉強会

- デジタルアーカイブ

- クッキーレス対策

- デジタル広告・マス広告