どうすれば採用サイトが“最適な人材“に届くのか ― 企業と学生のミスマッチを防ぐために必要な5つの視点

人材の確保が難しくなり雇用の流動性が高まる中、企業の採用活動の手法も多様化し、より複雑になっています。そんな状況下においても、採用サイトは企業と求職者をつなぐ重要な接点となります。だからこそ、効果的な採用サイトの制作には、時代背景や学生を始めとする求職者の価値観の変化とニーズを深く理解することが欠かせません。

本記事では新卒採用向けのサイトを単なる情報発信の場ではなく、企業と学生の相互理解を深める場として制作するために必要な視点、押さえるべきポイントを紹介します。

1. なぜ、多くの企業が採用サイトを見直しているのか? 今あらためて押さえるべき時代背景や企業の課題意識

昨今、自社の採用サイトの見直しや、新たなコンテンツの制作に力を入れる企業が増えています。外部の就活専門の支援サイトが充実している中で、なぜ自社の採用サイトの質を高めることにリソースを割く企業が増えているのでしょうか。その背景には以下のようなポイントがあります。

深刻化する企業の採用課題、採用活動の多様化

多くの企業は、少子化による採用人員の母数の減少、雇用の流動化による早期離職などの問題に直面しています。そうした中で、より自社にあった人材を確保するためインターンシップやエージェント採用、オファー採用など、従来の採用フローとは異なる手法を取り入れる企業が増加しています。

さらに、コロナ禍を経て採用活動のオンライン化が進み、就活における情報収集も合同説明会などのリアルな場より、インターネット上で行う傾向が強まっています。そんな背景から、就活生に採用情報や企業調査に役立つような信頼できる情報源として、自社発信の重要度が高まっています。そのため、就活生により親和性の高い、企業のオフィシャルなSNSやnote、YouTubeなど多様なチャネルを活用した情報発信が欠かせなくなっているのです。

Z世代向けの情報設計の重要性

現在、就職活動を行うのは、高校時代にコロナを経験したZ世代です。キャリア志向が強く、「企業の理想だけでなく現実も知りたい」という傾向があり、将来のキャリアパスを具体的に示す情報も求められています。

加えて、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視し、効率的に情報を精査する能力に長(た)けているのもZ世代の特徴です。情報リテラシーが高く、SNSを始めとしたさまざまなコミュニケーションツールに慣れ親しんでいるため、オンラインでの接点づくりや発信するコンテンツの質の向上、どの順で情報を届けるかなどの情報設計が採用成功の鍵となります。たとえば、サイトの冒頭に「1分でわかる企業情報」などのコンテンツを入れて、そこから詳細に誘導するなどといった施策が効果を発揮するケースもあります。

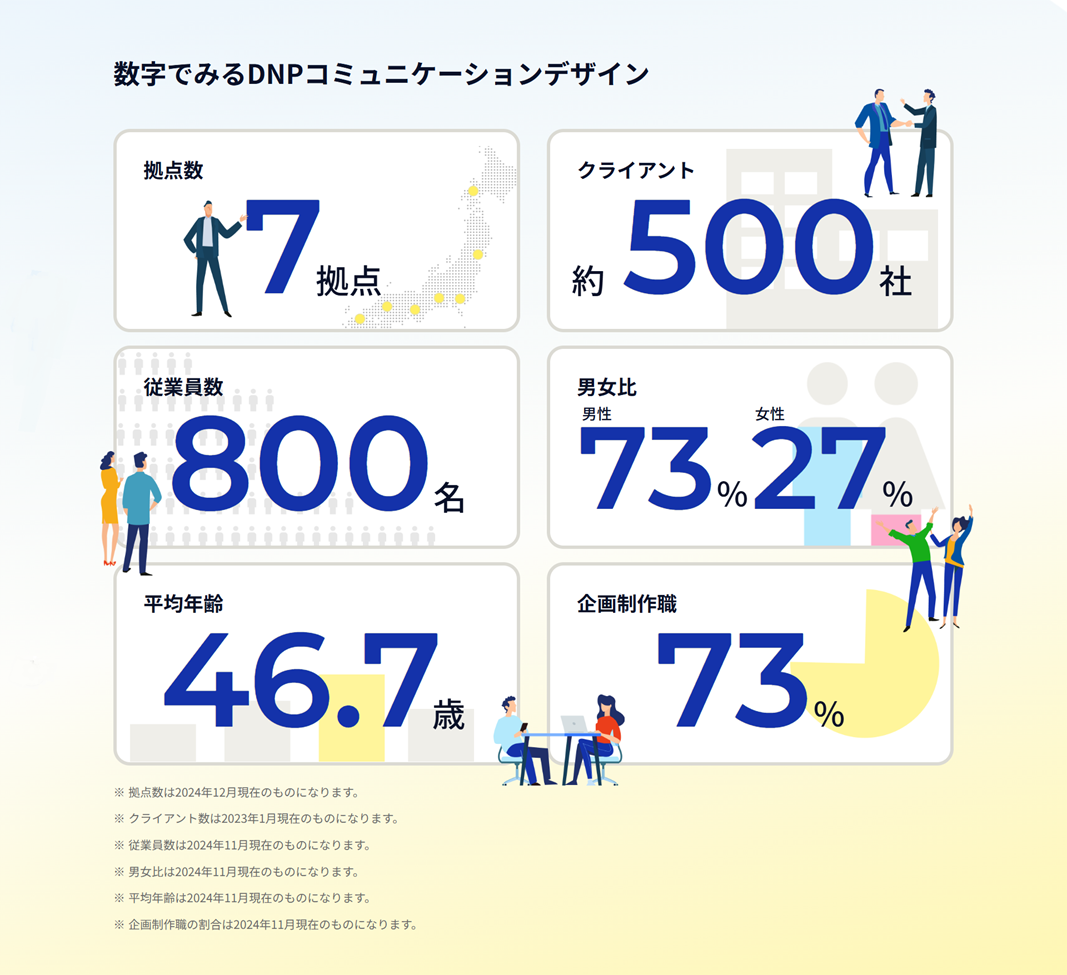

「数字で見るDNPコミュニケーションデザイン」

外部の就活支援サイトではカバーしきれない、情報発信の基盤としての役割

外部の就活支援サイトは掲載できる情報量に制限があり、それ以上の発信をしようとすると追加で費用がかかるケースがほとんどです。また外部サイトから自社サイトへ流入しても、自社の魅力を伝えるためには独自に魅力的なコンテンツを用意する必要があります。

自社の採用サイトでは、従来の画一的な枠組みにとらわれず、より多様な情報を掲載する“採用サイトのメディア化”が進んでいることも特徴的です。学生の属性に合わせたコンテンツ設計が可能になり、よりターゲットに適した情報提供ができます。これらの理由から、「自社の採用サイトを作りたい、強化したい」と考える企業が増えているのです。

2. 就活生に刺さるメディア設計のための5つのポイント

採用サイトが単なる情報発信の場ではなく、企業と学生の双方にとって価値ある接点となるためには、両者の視点を理解し、バランスの取れたコンテンツ設計が不可欠です。以下に、効果的な採用サイトを設計するために逃してはならない5つのポイントをまとめました。

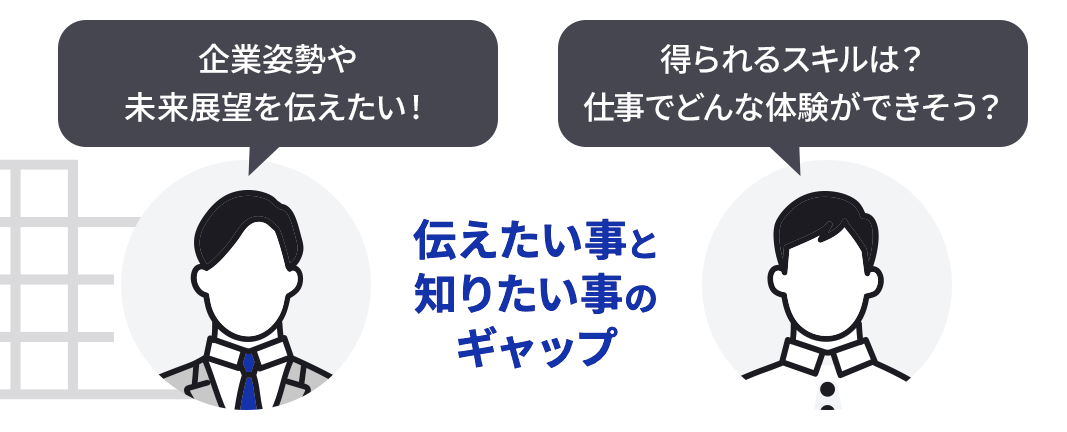

① 企業と学生の視点のギャップを理解する

日本の雇用形態は従来、終身雇用を前提とした長期的キャリア形成を重視していました。そのため企業としての魅力を感じてもらえるよう、企業姿勢やビジョンなどを打ち出す傾向にありました。しかし昨今の学生は「短期間でどのようなスキルを得られるのか」「初期段階でどのような経験を積めるのか」に関心を持つ傾向があります。

企業が伝えたい事と学生が知りたい事の間にあるギャップを理解した上で、学生が必要としているキャリア形成やワークライフバランスなどについても、現実的かつ具体的な情報を記載していく必要があります。

② 「夢を語りすぎない」バランスのとれた情報発信

昨今の学生は未来へのビジョンやサステナビリティへの取組みなど、企業が根幹に持つ価値観を重視しています。企業としても、こうしたポジティブなメッセージは熱量を持って伝えたい部分です。

しかし同時に、いわゆる"良い面"ばかりを前面に出しすぎてもいけません。直面している課題や乗り越えていくべき自社の弱みも含めて、誠実な情報発信をすることが、学生との健全なリレーションにつながり、入社後のギャップを防ぐことにもなります。

学生にとって多少ネガティブな情報でも「改善に取り組んでいる」という姿勢で発信するなど、伝え方次第では誠実さを伝える手段にもなり得ます。たとえば、「会社都合の地方転勤がある」という要素も、その地域の生活環境や実際に働いている社員のエピソードなどとともに伝えることで、学生の不安を軽減できます。

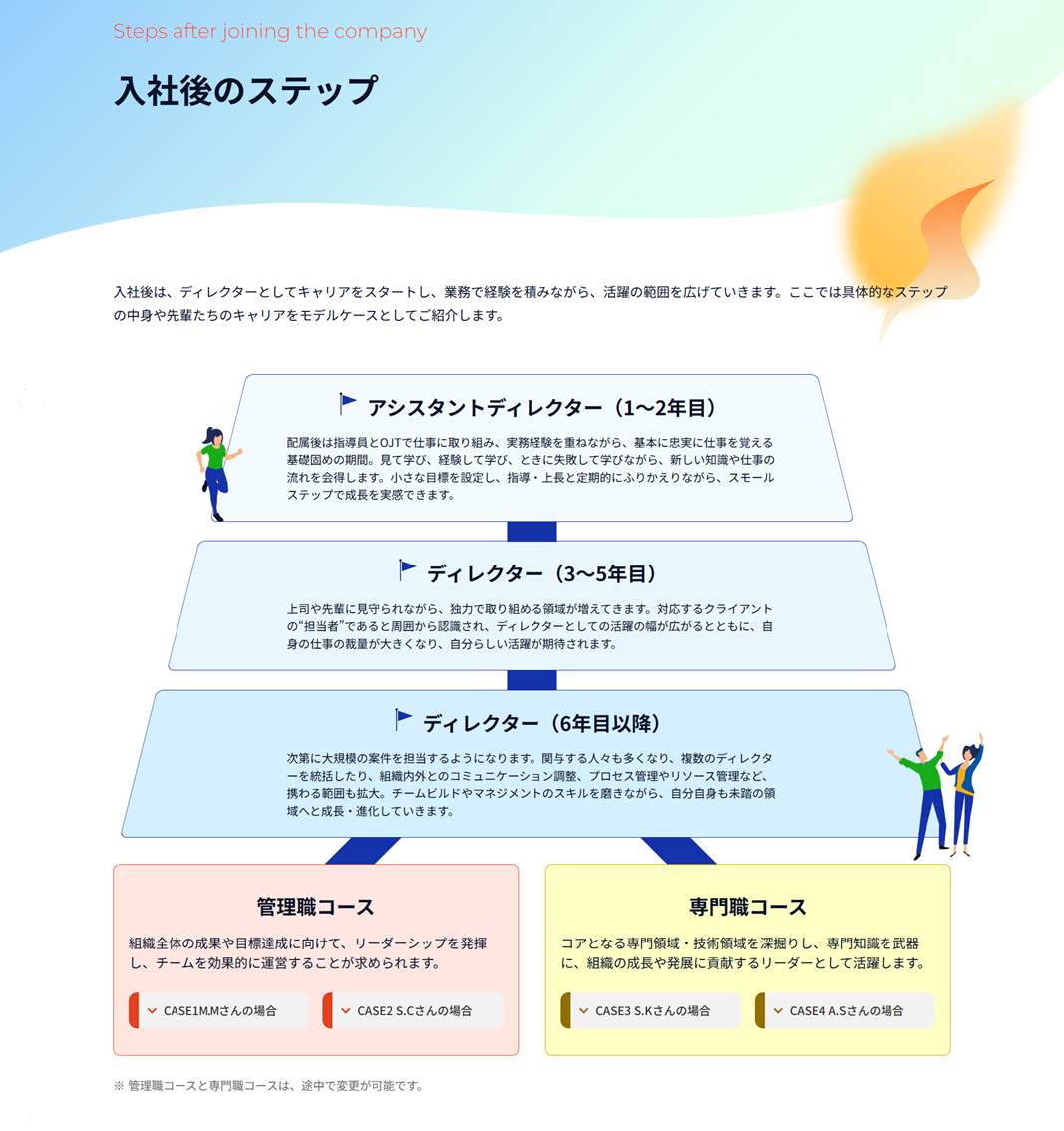

③ キャリアパスの具体的な提示

新入社員が早期離職する1つの背景として「入社前に思い描いていたキャリアが築けない」という不満が募っているケースは少なくありません。だからこそ、採用サイト内では「どれくらいの期間で、どのようなキャリアが築けるのか」を具体的に示すことが重要です。

キャリアパスを示す上で有効なのは、社員インタビューのコンテンツです。入社3年目、5年目、10年目などの社員を登場させながら、研修制度や職種の分類、キャリア分岐のタイミングなどを提示することで、学生が思い描くキャリア観とのミスマッチを防ぐことができます。

「入社後のステップ」

④ 閲覧者のタイムパフォーマンスを意識した動画の活用

ここ数年で、会社の雰囲気やビジョンを伝える際の手段として、動画コンテンツを取り入れる企業が増えています。SNSなどで情報を即時に判断することに慣れている学生たちは、短時間で多くの情報を効率よく得られる手段として、動画コンテンツを好む傾向にあります。

企業の採用サイトにおいても、訪問者は短時間で離脱するか否かを判断する傾向があります。目に入りやすい場所に動画コンテンツを置くことで、離脱する前に要点を伝えられて、サイトを見続ける可能性が高まります。

⑤ 採用活動の変化に対応する柔軟な設計

採用の早期化やインターンシップの導入など、採用方法の多様化に対応するためには、学生が情報を求めるタイミングでいつでも必要な情報が見られるよう、採用サイトを整備することが重要です。

また、更新頻度にも注意しなければいけません。更新が止まっている採用サイトは学生に不安を与えるため、常に最新情報を提供する姿勢が求められます。場合によっては、更新頻度の高さが求められる「ニュース」のセクションを取り除くなど、構造上の工夫も検討すべきでしょう。

3. DCDだからこそできる効果的な採用サイトの提案

このように効果的な採用サイトの運用には、企業として伝えたいこと、学生が知りたいと望んでいることを明確に把握した上で、時代に合わせた適切な構成や表現を追求することが不可欠です。DCDはこれまでに多くの採用サイトの制作に携わる中で、次のような強みを培ってきました。

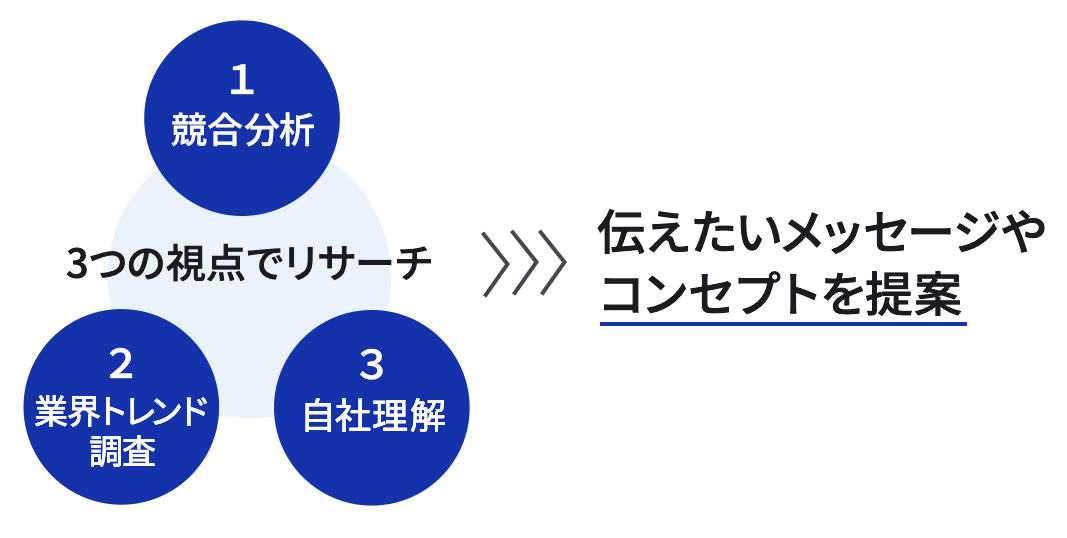

徹底したリサーチにもとづく戦略立案

DCDでは、競合分析、業界トレンド調査、自社理解の3つの視点からリサーチを行っています。特に業界ごとの特性を理解することで、不足している情報や差別化ポイントを明確にし、企業が本当に伝えたいメッセージやコンセプトを整理します。

これらのリサーチをもとに、コンセプトワークの段階から企業に寄り添った提案を行います。また、必要に応じてユーザーインタビューやアンケートなど、学生をターゲットにした調査も実施し、その結果もサイト設計に生かしています。

コンセプト設計から制作、検証までの一貫サポート

DCDは採用サイトのコンセプト設計からデザイン、各コンテンツの企画提案から実現、撮影、効果検証、分析、改善のフォローアップまでを一貫して担えます。また、DNPの行動デザイン手法(※)など独自のアプローチを活用して、企業の本当の強みを再発見するためのワークショップなども提案しています。

クリエイティブの質を確保しながらも、戦略的な視点からサイト全体を構築できることがDCDの大きな強みです。

- 注釈DNPの行動デザインにつては、こちらの記事で紹介しています。

なぜ人は行動しない?「行動経済学」の理論にもとづき進めるクリエイティブの方程式

「作って終わり」にしない、継続的なアップデート支援

採用サイトは作って終わりではなく、継続的な改善が必要です。理想的には毎年全面リニューアルすることが望ましいですが、現実的には企業側の負担や伝えたいメッセージの変化の度合いを考慮する必要があります。

DCDでは採用サイトの制作・運用を数年スパンのプロジェクトとして見据え、初年度には実現できなかった仕様やコンテンツを2年目以降に順次追加、もしくはアップデートしていくような提案も可能です。アクセス解析をしながら、変化する学生のニーズに対応し続けていく意味でも「作って終わり」にしないプロジェクト体制を持つことは理にかなっています。企業の負担にならないよう配慮しながら、広く長い目線でサポートします。

さまざまなメディア支援を高いクオリティで実現

DCDでは、状況に応じてサイト以外の採用コンテンツも提案しています。たとえば、応募者数の確保が課題の場合はYouTube広告や動画制作など、広告配信からのアプローチを提案することもあります。また、紙媒体のパンフレットなど、大学のキャリアセンターに置くための資料制作も得意としています。さまざまなメディアコンテンツとWebサイトの連動も含め、ターゲットに合わせた多様なご提案が可能です。

4. 定型化できないからこそ、対話からオーダーメードの提案を

採用サイトは人事担当者が社会情勢の変化の中で、どう企業の魅力を発信するか悩む部分が大きいものです。DCDでは採用サイトの制作支援において、企業の強みや魅力を一緒に見つけていくプロセスを大事にしています。

そうした対話からその企業のビジョンや風土に合った、オーダーメードの提案を心がけています。企業の本質的な特性と、学生の心理を理解し、その両者をつなぐ表現方法をあらゆる角度から提案できることがDCDの強みです。採用サイトの制作や見直しを検討する際には、ぜひ、お気軽にお問合わせください。

- 注釈2025年6月時点の情報です。