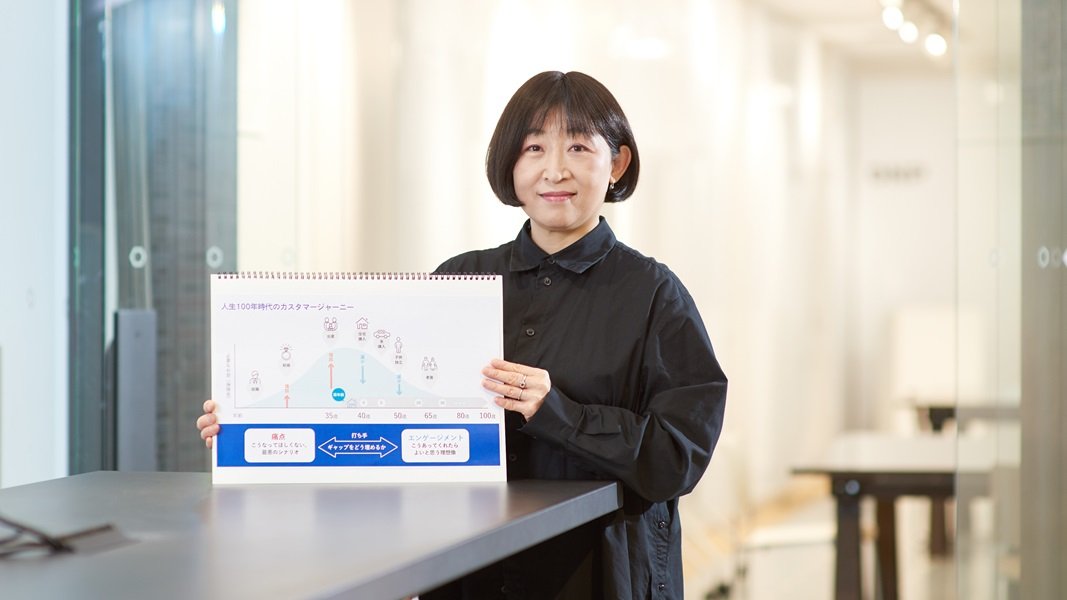

長く寄り添う商品だからこそ必要な、顧客の不安・痛みを放置しない関係性のデザイン ― DCDが新たに提唱する「人生100年時代のカスタマージャーニー」

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

匠デザイン室

主席企画員 相馬 あきこ/Akiko Souma

人生100年時代を迎え、企業と顧客との関係性はより長期的な視点が求められるようになっています。特に住宅や車などの耐久消費財や、生命保険や住宅ローンなどの金融サービスを扱うケースにおいては、従来の非耐久消費財マーケティングとは異なる、より深い顧客理解とコミュニケーション設計が必要不可欠です。しかし、長期的な顧客との関係性を見据えたアプローチを実践できている事例は、まだ多くありません。

株式会社DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、こうした課題に応えるため「人生100年時代のカスタマージャーニー」という新しいメソッドを開発しました。本記事では、金融業界での経験を活かしながら、このメソッドを開発・実践している匠デザイン室の相馬あきこが、長期的な企業ブランディングの必要性と、新たなメソッドの可能性について語ります。

1. 非耐久消費財との違いから生まれた、新しい顧客理解の手法

「人生100年時代のカスタマージャーニー(以下、100年CJ)」のメソッドを開発した背景には、どのような課題感がありましたか?

「100年CJ」のメソッドを新たに作ろうと思ったのは、金融関係のクライアントを多く担当する中で、食品や化粧品などの非耐久消費財を購入する際と同じようなカスタマージャーニーを用いて課題解決を試みていることに違和感を覚えたことがきっかけでした。住宅や車などの耐久消費財や、生命保険や住宅ローンなどの金融サービス等を扱う上でのコミュニケーションで想定すべき顧客の購買行動の傾向は、食品などを扱う場合と大きく異なるためです。

非耐久消費財と金融サービスとでは、顧客の購買心理にどのような違いがあるのでしょうか?

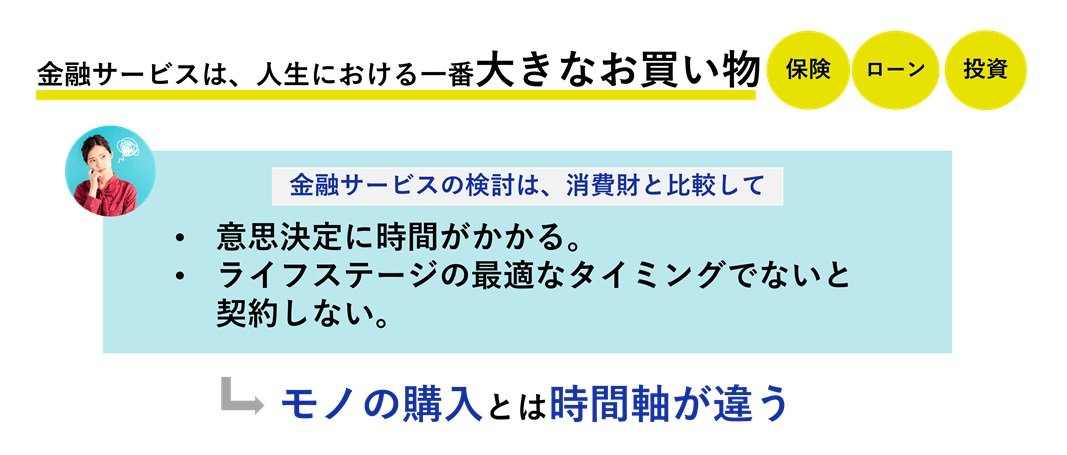

非耐久消費財(食品や化粧品など)は金額と単位が明確で、他社の製品と比較がしやすいという特徴があります。また、購入の意思決定までの時間軸が短く、購入後に気に入らなければ簡単にその後の利用をやめることができます。

一方で、保険商品や、ローン商品などの金融サービスは、非耐久消費財と比べるとかなり高額な商品で、一度契約したらなかなか解約しづらいものです。その分、意思決定にも時間がかかります。その後の人生に長く影響し、家族全員に関わってくるものが多いため、決定権を持つ者が1人とは限りません。また、昨今では顧客も自分で情報を調べ、慎重かつ複合的に判断するようになっています。彼らの信頼を得られるように、長期的かつ誠実なコミュニケーションが不可欠です。

こうした背景を踏まえると、金融サービスの購買心理はとても複雑だと言えます。だからこそ、ユーザーの不安や懸念に寄り添い、的確なコミュニケーションをとって理想的な関係を築くためには、新たな視点でカスタマージャーニーを再構築する必要があると感じました。

2. 顧客のリアルな「痛点」に寄り添う―「人生100年時代のカスタマージャーニー」が示す可能性

「100年CJ」とは、どのようなメソッドなのですか?

顧客・ユーザーのペルソナを長期のライフステージで捉え、ブランドエンゲージメント(消費者が特定のブランドに対して抱く感情的なつながりや関与)を高めていく施策を打つために、オリジナルで開発したジャーニーです。これを用いながら、企業が持つ独自の魅力や価値を明確に言語化してターゲットに伝達することで、顧客との関わりの強化をめざしていきます。

一般的なカスタマージャーニーとの違いは?

一般的なカスタマージャーニーは非耐久消費財の購買行動に最適化しているため、想定している時間軸が短めで、ペルソナでは興味・関心などを重視する傾向にあります。

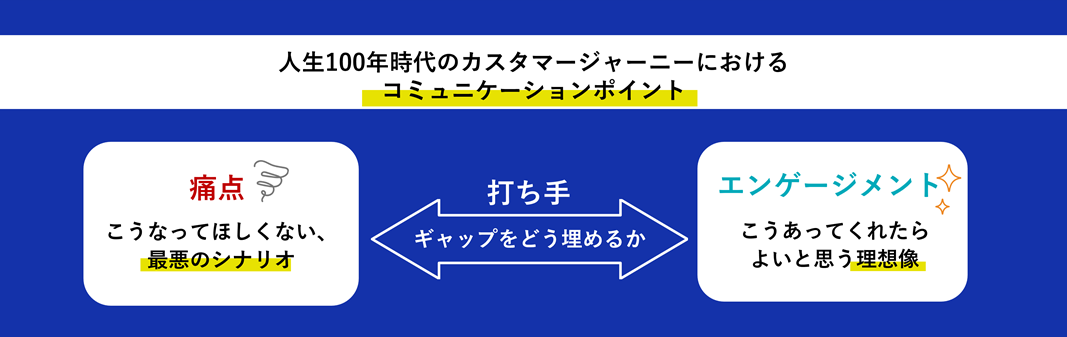

一方「100年CJ」は、顧客のライフステージ全体を想像しながら購買行動を描いていく点が大きな特徴です。また、顧客にとっての最悪のシナリオである「痛点(100年CJにおいて、顧客が不安・不快に感じることで満足度に作用する影響点)」がどこにあるのかを丁寧に探りながら、5〜30年スパンでのコミュニケーションを考えていきます。

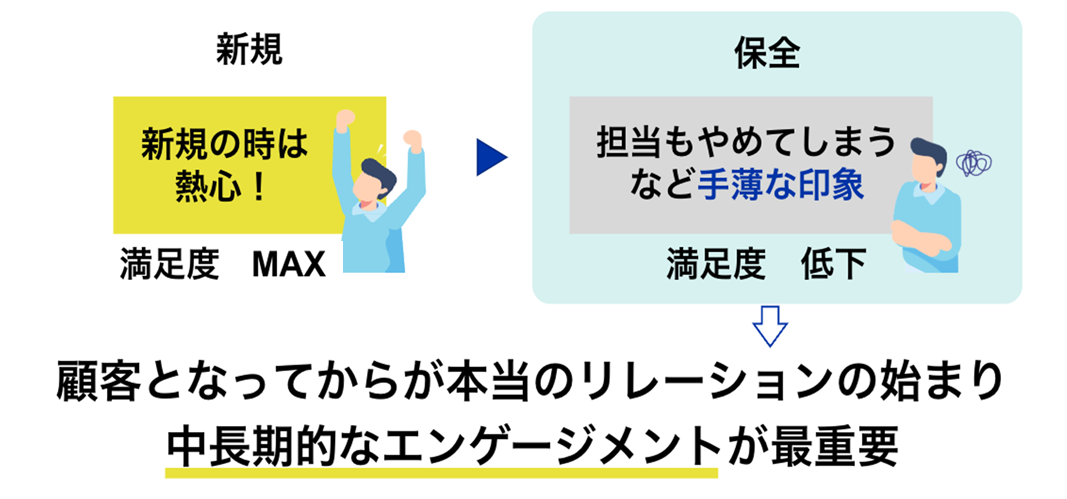

金融サービスを扱う上では、この「痛点」が顧客離れの要因になっているという認識を持つことが重要です。新規契約までは顧客も熱心に調べ、担当者も手厚く対応します。そのため、契約する瞬間は満足度が高い傾向にあります。一方で、契約後は担当者からの連絡やアプローチも激減し、契約者は毎月の代金を支払うだけの状態になっていきます。基本的に痛点だらけの状態になります。とある調査では、保険加入した後、その内容に約31%の人が充足感を感じていないそうです。これをそのまま放置していれば、その後も満足度はどんどん低下していくでしょう。契約後の痛点に目を向けて、顧客が不安にならないように中長期的なコミュニケーションを取り続けてこそ、長期的に信頼してもらえる関係が築けるのです。

3. 顧客の生の声から紡ぐ、具体的な打ち手の設計

「100年CJ」は、実際の業務の中でどのように活用されるのですか?

「ペルソナシートの作成」「ジャーニーの作成」「痛点の洗い出し」「痛点の解決のための打ち手の検討」という4つのステップを経て、具体的な施策の実行までをサポートします。

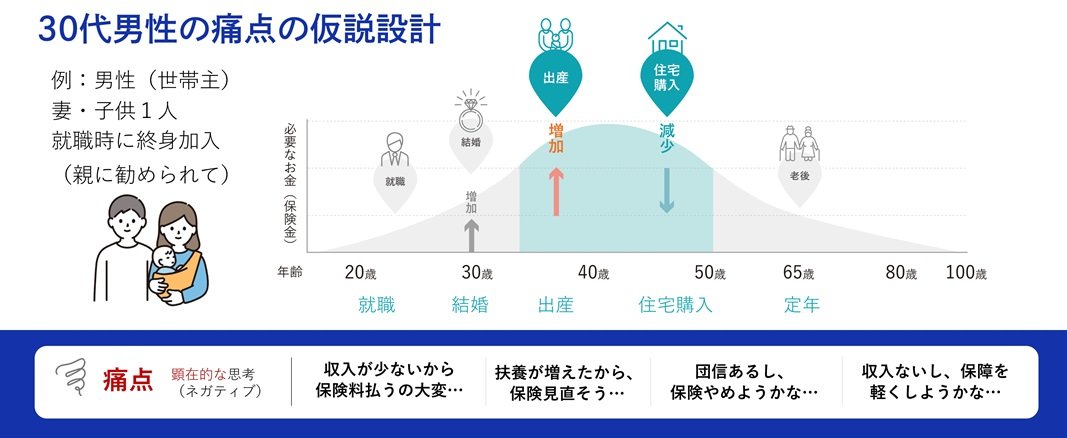

ペルソナの考え方については、一般的な商品購入におけるカスタマージャーニーでは趣味などを重視する傾向にあります。「とあるメーカーの高級車に乗っている人はこういう嗜好(しこう)だから、この商品とも相性がいい」などといった分析が比較的有効です。しかし、保険商品やローン商品などの金融サービスを検討する場合、「100年CJ」では顧客の属性や企業との関係性に重きを置きます。

金融サービスの場合は表面的な嗜好と選ぶ商品にそこまで相関がありません。そのため、家族構成や所属企業、住居や保険の契約状況などの要素をしっかりと分析して「こういう人生設計をしている人は、こういう保険を選ぶのではないか」というような、属性にもとづく顧客心理の検討がより必要になってくるのです。

「100年CJ」の作成痛点の洗い出しでは、たとえば保険商品の検討に用いる場合、就職や結婚、出産などのライフステージの転換において、どのような痛点が発生し得るかを、ジャーニーの中で可視化していきます。

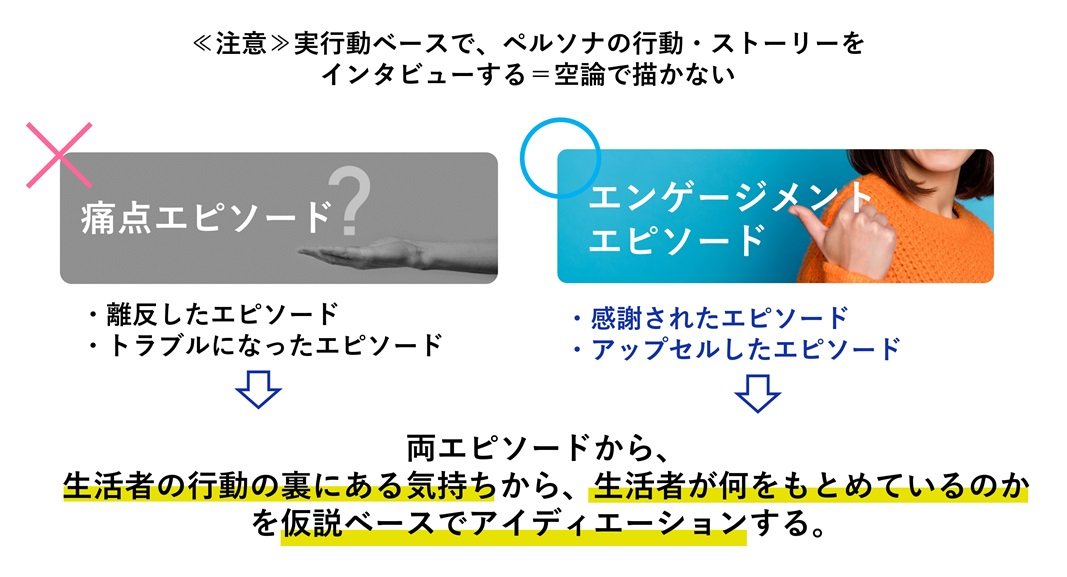

ペルソナの行動・ストーリーをジャーニーに描く際には必ずユーザーインタビューを実施することが大切です。ユーザーインタビューを実施して、具体的にどんな痛点があったのか、どのようなアプローチが効果的だったのかをヒアリングします。「若い頃は収入が少ないので保険料の負担が重く感じる」といったライフステージ特有の一般的な痛点仮説と、顧客の生の声を照らし合わせて、将来的にアプローチすべき痛点を具体化していきます。こうした痛点の分析、洗い出しをもとに、それぞれの痛点をクリアにするための打ち手を検討していくのです。

4. 多様な専門性が織りなす、ブランドエンゲージメントの向上

今後「100年CJ」を運用していくにあたって、DCDだからこそ発揮できる強みがあるとすれば、それはどのような要素でしょうか?

ハウスメーカーや金融など、業界ごとに特化したディレクターがいることが大きな強みです。彼らはそれぞれの領域での顧客理解およびプロモーションに精通しています。たとえば住宅ローンにまつわる金融サービスのプロモーション検討で「100年CJ」を活用する際に、ハウスメーカーを担当しているディレクターが議論に参加して視点を提供することで、複雑な顧客心理により近づける可能性があります。

また、具体的な打ち手のクリエイティブ、DMやLP制作などの実績が豊富なことも強みの1つです。DCDには行動デザインを活用した独自のワークショップ手法などを用いて、論理的に課題解決の打ち手を検討するノウハウがあります。これらを「100年CJ」と併用することで、効果的に顧客とのエンゲージメントを高める施策を生み出すことができます。

あらためて強調したいのは、「100年CJ」は単なる「まとめ術」ではなく、打ち手を考えるための手段だということです。現場では気づかないうちに、ジャーニーの作成が目的化してしまうことも少なくありません。顧客のリアルボイスをしっかりと取り入れ、彼らの痛みを解消するようなサービスの提供や販促を実現できて、初めて価値のある取組みになります。

DCDには課題の可視化から施策の実施まで、一気通貫で伴走できる体制が整っています。現状では金融サービスとの相性がいいと想定していますが、「顧客と長期のブランドエンゲージメントを構築していきたい」と考えているあらゆる企業において、「100年CJ」は有効に活用できるはずです。もし少しでも興味がわいたら、ぜひ気兼ねなく問合わせいただきたいと思います。

- 注釈2025年6月時点の情報です。