デジタルアーカイブを加速させる新技術 ― 「3Dガウシアンスプラッティング」とは?

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

CBデザイン本部

課長 大貫 雅彦/Masahiko Oonuki

デジタルアーカイブの新手法として注目を集める「3Dガウシアンスプラッティング」。AIを活用するこの技術は、従来の手法では3D上での再現が難しかった対象もデータ化できる特徴を持ちます。さらに対象物や用途によってはデータ処理の工数削減が見込め、新たな活用シーンの広がりにも期待できるようです。本記事では、この新技術の特徴や従来技術との違い、そして具体的な活用シーンについて、実務的な視点を踏まえながら解説していきます。

1. 3DCG生成の新たな選択肢「3Dガウシアンスプラッティング」

「3Dガウシアンスプラッティング」とは、AIを活用して写真から3DCGを生成する技術の一つです。2023年8月、アメリカで開催されたCGに関する国際的なカンファレンス「SIGGRAPH」にてフランスの国立研究機関が発表した論文によって確立された新しい技術であり、現在、関連技術の研究・開発が世界中で進められています。

これまで写真から3DCGの生成手法としては、一般的に「フォトグラメトリ」という技術が用いられてきました。どちらも複数の写真から3DCGを生成することは共通していますが、生成プロセスが異なります。その特性の違いから、3Dガウシアンスプラッティングはさまざまな分野で3DCG活用の幅を大きく広げる手法として、注目を集めているのです。

動画:DCDが制作した3Dガウシアンスプラッティングを使用した3DCG動画例(0:55)

2. フォトグラメトリと3Dガウシアンスプラッティングとの違い、それぞれの強み

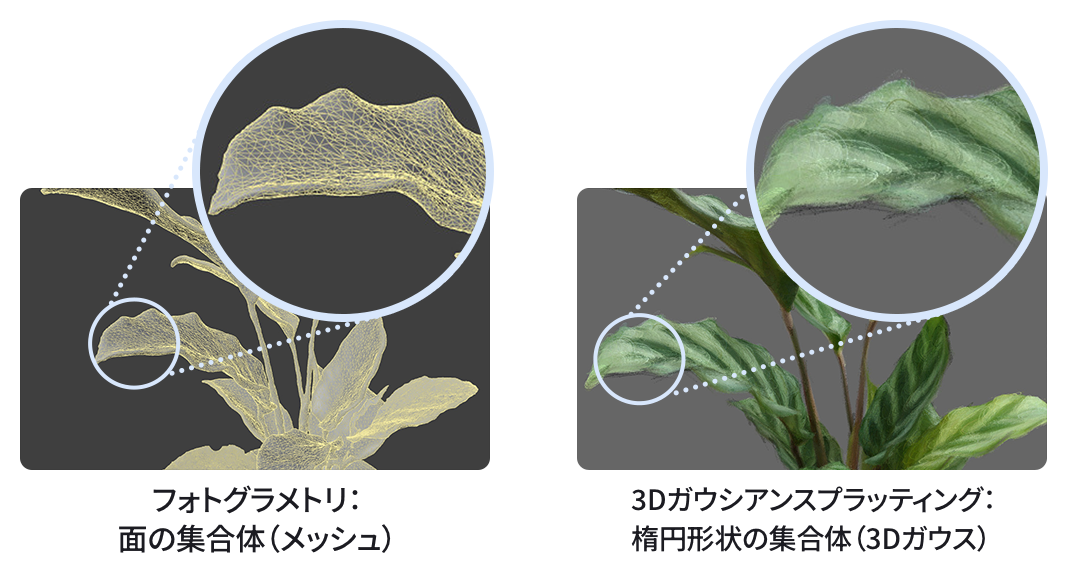

フォトグラメトリと3Dガウシアンスプラッティングの大きな違いは、3DCGの表現方法にあります。わかりやすく意訳して説明すると、前者は面の集合体(メッシュ)で空間を構築するのに対して、後者は霧のような楕円(だえん)形状の集合体(3Dガウス)として空間を表現するような技術です。2つの技術は単純な優劣で語れるものではなく、それぞれに固有の強みがあります。

3Dガウシアンスプラッティングの強みは、大きく分けて2つ。1つは、フォトグラメトリでは再現することが難しかった「透明な素材、光の反射が多い物体、樹木の細かい枝葉の部分」などの描画に長(た)けている点です。これによって、3DCGでの空間表現の幅はますます広がります。

もう1つは、後処理の工数が削減できる点です。フォトグラメトリでは写真からポリゴンを生成した後に、用途に合わせてそのデータを軽量化したり、形状を整えたりする後処理に工数がかかっていました。3Dガウシアンスプラッティングでは、対象物や用途によってはこれらの後処理をAIの活用によって簡略化できるため、比較的きれいな見た目の3DCGを素早く生成できます。

一方でフォトグラメトリにも「デジタルデータとしての正確性が担保されやすい」「現場では既存の3DCG技術やツールとの親和性が高く活用しやすい」「3Dプリンターでの出力と相性がよい」といった強みがあります。3DCGを利用するシーンや目的によって、適切な手法を選ぶことが重要です。

3. 3Dガウシアンスプラッティングの効果的な活用方法

今後、3Dガウシアンスプラッティングの強みを生かせる代表的な活用シーンとして、以下3つの具体例が考えられます。

1つ目は、期間限定の展示会や企画展の空間アーカイブです。後処理の手軽さから、短期間で切り替わるような展示でもデジタルデータ化がしやすくなる可能性があります。

2つ目は、宝飾品や金属製品などのデジタルショールームです。透明・反射する物体の再現度が高くなったことで、デジタル上でもより実物に近い質感で商品を見せることができます。

3つ目は、庭園や自然遺産などの広域な屋外空間のデータ保存です。強みの部分で言及したように、植物などの自然物を含む空間の保存に長(た)けているため、相性がとてもよいはずです。

ここで挙げたのは、現状から推測できるごくわずかな一例に過ぎません。今後さらに技術が発展し、ほかの3DCG技術・ツールとの連携が向上していけば、想定される活用シーンの幅も広がっていくでしょう。

4. 文化財のデジタルアーカイブ化における留意点

3Dガウシアンスプラッティングの活用において、特に注意しなければならないのが、文化財のデジタルアーカイブ化です。文化財は作品の意図や地域的・歴史的・文化的背景も含めて価値のあるものであり、それらを十分理解し、配慮、尊重したデータ化が求められます。

3DガウシアンスプラッティングのようなAIを活用したデジタルアーカイブの技術は、学習データをもとにした予測により生成されたデータのため「厳密な記録とは言えないのではないか」という指摘もあります。

学習元のデータが不完全だったり偏りがあったりする可能性を踏まえると、3Dガウシアンスプラッティングで生成した3DCGが「完璧に正確である」とは言いにくいのが現状です。こうした背景を踏まえると、文化財の3DCG化における当技術の活用の是非については、現段階では慎重な議論が必要です。

ただし、今後の社会的背景の変化や法整備の進展によって、こうしたデジタルアーカイブの価値は、より広範囲で認められる可能性も十分にあり得ます。AI技術がさらに進化すれば、3Dガウシアンスプラッティングも今より身近で利用しやすい手法になり、文化財の保存状態や劣化の予測、過去の修復履歴の解析などにも役立てられるはずです。加えて、教育や文化体験、オンライン上での情報共有など、さまざまな場面での利活用も可能になるでしょう。

以上のように、文化財のデジタルアーカイブ化における3Dガウシアンスプラッティングの導入には注意が必要ですが、将来的な利活用の幅の広さを踏まえれば、検討の余地は大いにあるはずです。

5. 目的に応じて適切な技術を選択するために

DCDではこれまでに数々の文化財や国宝のデジタルアーカイブを担ってきた実績があります。とりわけ、カメラマンとしての撮影技術と3DCG制作の知見を併せ持つ専門スタッフがいることが大きな強みです(※)。対象物に応じた最適な撮影方法を提案できます。

- 注釈DCDの3DCG制作の専門スタッフについて、詳しくはこちらの記事で紹介しています。

リアルとバーチャルのつなぎ手。撮影技術を駆使し、古今東西、ありとあらゆる“文化”のデジタルアーカイブに挑戦

3Dガウシアンスプラッティングはまだまだ発展途上の技術です。従来のフォトグラメトリと組み合わせることで、より幅広い提案が可能になります。たとえば文化財の3DCG化を行う際に、同じ撮影データを利用して「正確なデジタルアーカイブ向けのデータはフォトグラメトリで、一般ユーザー向けに没入感のあるVR展示コンテンツ向けのデータは3Dガウシアンスプラッティングで」というように、目的に応じた柔軟な対応ができるはずです。

クライアントの要望に応じて最大限メリットのある提案をするために、DCDの3DCGチームは最新の技術を常にキャッチアップしながら、現場で活用に向けて試行錯誤しています。デジタルアーカイブや3DCGのコンテンツ化に少しでも興味があったら、ぜひ相談してください。

- 注釈2025年7月時点の情報です。