販促物の業務改善から積極的な価値創造へ ― DCDの業務コンサルティングが導くビジネス変革

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

第2CXデザイン本部

課長 山中 淳/Jun Yamanaka、主幹企画員 松原 毅/Takeshi Matsubara

多くの企業の販促部門が抱える「業務効率化」や「人材不足」の課題。解決の必要性を感じながらも、「何から手をつければいいのか」と悩む声をよく耳にします。特に販促部門の管理職からは、業務の属人化、残業時間削減、デジタル化と紙媒体のバランス、社内での商品情報の管理やリレーションにおける問題などQCD(品質・コスト・納期)面での具体的な課題が寄せられています。これらが解決されないと、業務の継承がうまくいかず、販促コストのロスやムダ、不正確な情報の社外流出による営業機会の損失やクレームにつながるケースも少なくありません。

株式会社DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、紙媒体をはじめとしたさまざまなメディアの制作経験を生かした独自の「業務コンサルティング」サービスを展開し、クライアントの販促物制作における課題解決を支援しています。本記事では、DCDの業務コンサルティングをけん引する松原毅と山中淳に、サービスの特長や業務改善のポイントについて語ってもらいました。

1. 「課題の見える化」が第一歩。DCDの業務コンサルティングとは?

DCDが手がける「業務コンサルティング」とは具体的にどのようなものでしょうか?

山中:主にクライアントが抱える販促物の制作上の課題を解決し、業務成果を向上させることを目的としたソリューションです。弊社ではこれまで、クライアントから写真や原稿などのデータをお預かりし、それをもとにさまざまな販促物の制作と運用を手がけてきました。

その経験から着目したのが、クライアントの販促ご担当者様の業務負荷です。社内関係部門からのデータ収集や整理、データの精度に起因する校正の繰り返し等が負担になったり、手が回らなかったりするケースも少なくありません。

そうしたクライアントの内部で発生している業務上の課題に対して、制作の工程を熟知している自分たちだからこそきめ細やかにサポートできることがあるのではないか……という発想から、本サービスが立ち上がりました。

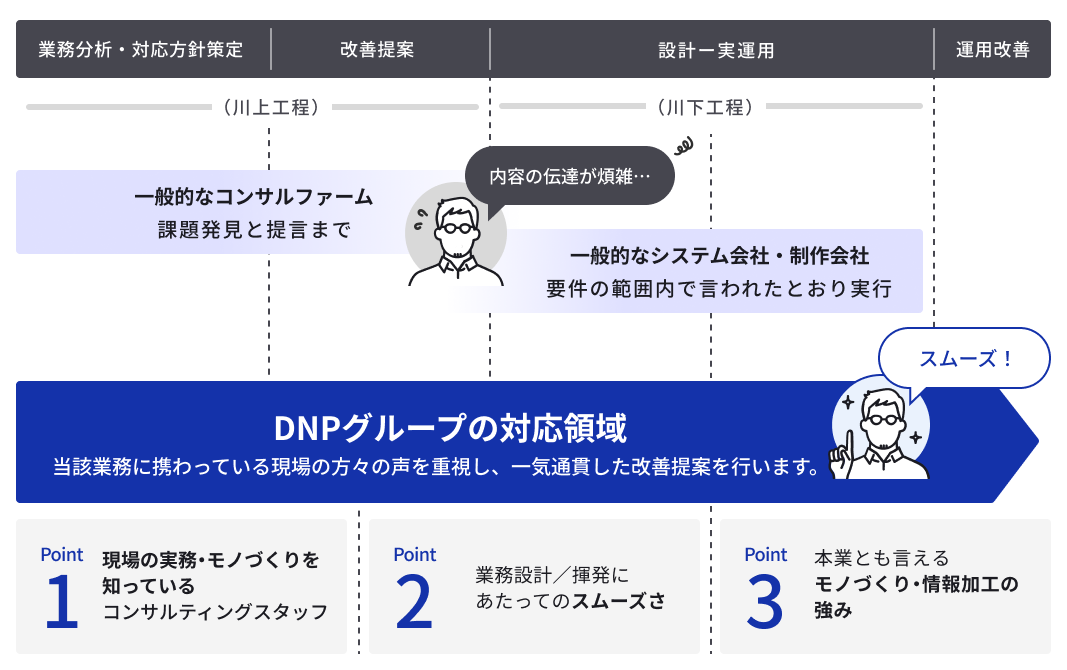

松原:私たちが手がける業務コンサルティングは、コンサルティング会社が行う「業務改善の提案」から、システム会社が担う「システム構築」まで、一気通貫でサポートすることができます。クライアントのニーズに応じて、それぞれの分野のプロフェッショナルを集めたチームを社内で組み、課題の抽出から実行・運用、改善までワンストップで取り組めるのが大きな特長です。

2. 「目に見える成果」を生み出す、DCD流の業務コンサルティングの実践法

業務コンサルティングでは、具体的にどのような流れで業務改善を実施していくのでしょうか?

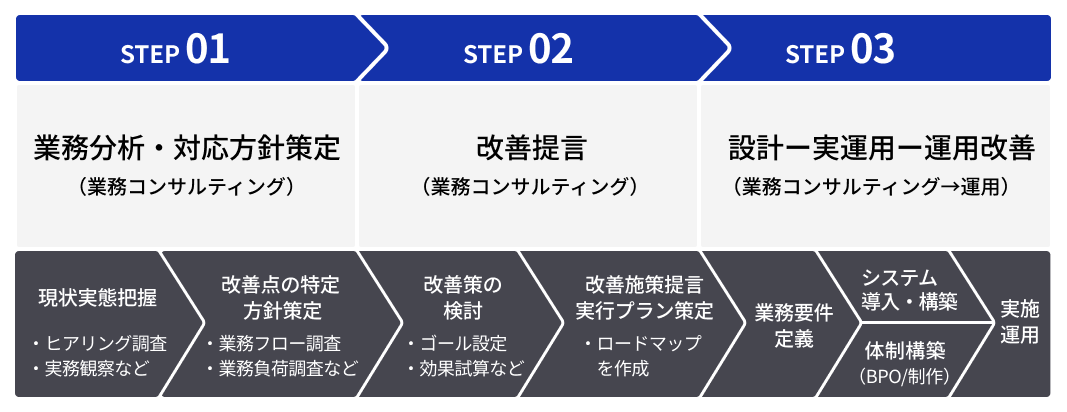

山中:主な流れは2ステップです。

1つ目のステップは、現状把握からの業務分析と対応方針策定です。「ヒアリング、実務観察」「業務フロー調査、業務負荷調査」などを通して改善点を抽出し、ゴールを設定します。

2つ目のステップは、業務設計を含めた改善提言になります。ゴールまでのロードマップを作成し、具体的な改善プランを作成します。

業務コンサルティングの本来の範囲は改善施策の提言までですが、プランの実行フェーズを伴走する場合は、3つ目のステップとしてその後の販促施策やシステム導入・構築、体制構築を含めた実行と改善までを支援します。

クライアントの既存の業務プロセスを「見える化」するのがカギになると思いますが、具体的にどのような手法やツールを用いていますか?

松原:世の中に業務プロセスを「見える化」する手法はさまざまありますが、主にグループインタビューやデプス調査による関係者への聞き取りを取り入れています。

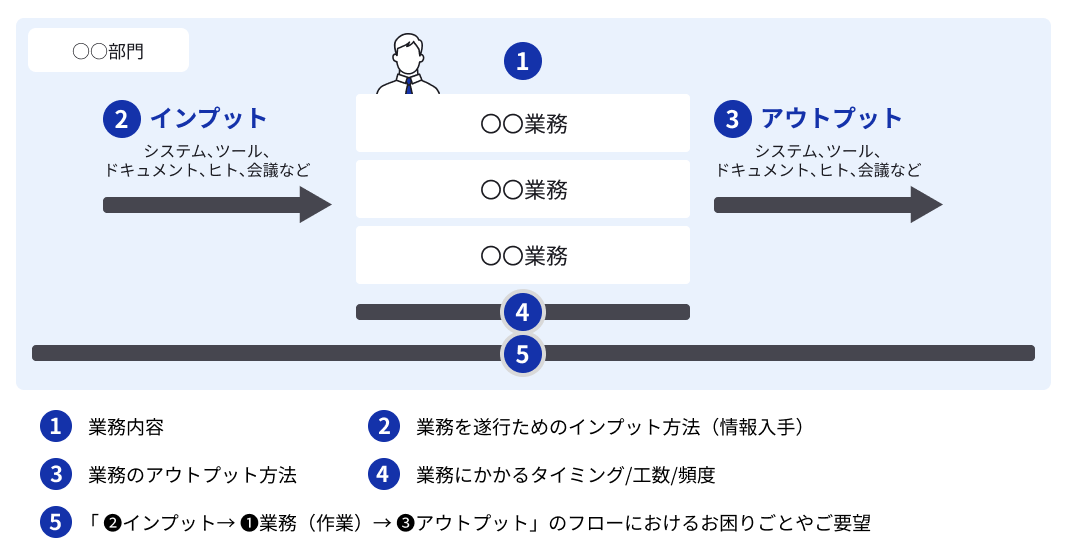

主なヒアリング項目は「①業務内容、②業務遂行のためのインプット方法、③業務遂行のアウトプット方法、④工数、⑤お困りごとや要望」の5項目。中でも特に課題が発生しやすいのが、②のインプットと③のアウトプットの間の業務工程。個人の感覚や経験が色濃く出てくる部分で、属人化しやすいんです。

基本的に業務とは「ヒトのインプット→業務(作業)→アウトプット」の繰り返し、それをつなぎ合わせたものが業務フロー。その辺りを明確にしながら、業務プロセス一覧、業務フローなど「業務視点」で見える化したり、商品情報管理システムや各種ドキュメントなどにも目を通して、必要に応じて「情報視点」でシステム相関図、商品項目一覧などを資料化しています。

このような「業務視点/情報視点」や部門横断で取り組むケースでは「部門視点」でポイントを押さえながら、業務に関わる人と情報の流れや相関関係、各役割の負荷などを可視化して課題を特定していきます。

山中:こうした業務改善の旗振りは、私たちのような「外部の第三者」が担うことに大きな意味があります。社内で困っている部門の人たちがいくら声を上げても、困っていない部門の同意は得られにくく、取組みとしての優先度は下がりがちです。そこに第三者が介入して客観的に課題を指摘することで、改善に向けた施策実行までの動きがスムーズになります。

局所的な業務改善を目的とするならば、特定の部門内だけで完結してもある程度効果は期待できるかもしれません。しかし、販促物のデータは営業や広報などさまざまな部門が利用するものであり、そこにひもづく業務プロセスの根本的な改善をめざすならば、部門をまたぐ大きなプロジェクト活動にしていく必要があります。

関係する部門の認識や足並みをそろえながら改善を図ることで、単なる業務効率化の枠を超えて、CX(Customer Experience:顧客が企業から受ける経験や感覚がもたらす体験価値)の向上に寄与するのが、私たちの業務コンサルティングの本懐です。

3. 業務プロセス改善がうまくいかないパターンと、成功させるための決め手とは

業務プロセス改善を成功させるためのポイントや、逆に失敗しがちなパターンがあれば教えてください。

山中:うまくいかない典型例の1つは「ゴール設定が描けていない」パターンです。具体的に施策を動かす前に「何年後にどうなっていたいか」という理想を明確にする必要があります。その姿が描けないと「ツールやシステムを導入したい」「デジタル化したい」「人員を削減したい」というように手段が目的になってしまい、肝心なその先にある「実現したいこと」が抜け落ちてしまいます。その結果、根本的な改善がされないまま、途中で頓挫してしまうケースも少なくありません。

大事なのは「手段は無数にある」「リソースは有限である」という認識を持った上で、目的を見失わずに、取り組むべき施策の優先順位を定めることです。

松原:クライアント側で改善の対象や目的、ゴールが明確になっていない場合は、サプライチェーンや社内部門相関図のたたき台をつくって、どのルートのコミュニケーションに問題があるのかヒアリングをしながら、調査範囲や課題の所在を絞り込んでいきます。その際、仮説課題や改善施策をなるべく多く提示するようにしています。予算感や費用対効果などを考慮しつつ、クライアントが納得した上で最善の施策を選択し実行に移すことが重要です。

また、「スモールサクセスを積み重ねていくこと」は、成功のひとつのポイントになるかもしれません。施策の実行から早い段階で成功体験を得られれば、現場の取組みに対するモチベーションも上がりやすい。施策の提案時には、段階的に改善の実感が得られやすいよう、改善施策の優先順位付けも意識しています。

山中:個人の実感として、表面的な課題の先にクライアントの「本音」が見えてくると、業務改善は軌道に乗りやすいです。たとえば、「ここの業務プロセスが複雑だから簡素化してマニュアルにしたい」という言葉の裏には、「本当は誰かに丸投げして任せたい」という真因が隠れていたりすることも。

こうした本音に当たる部分は、担当者の立場ではなかなか口にしづらい。それを私たちがくみ取って「本当はこうしたいんじゃないですか?」と投げかけると、「よくぞ言ってくれた!」と反応をもらえることもあります。クライアントの本音を理解してこそ、真の意味で相手に寄り添った提案ができるし、効果も期待できます。

4. 「一気通貫」が生み出す価値 ― DCDの業務コンサルティングが持つ強み

業務コンサルティングで、DCDならではの強みはどこにあると考えていますか?

山中:組織内に多岐にわたる分野のスペシャリストがいることです。クライアントの抱える課題に合わせて、その都度で最適なプロジェクトチームを組成できるのは、他社にはなかなかまねできない強みだと自負しています。

プロジェクトの途中からツール・システム導入やBPOなどの観点が必要になってきても、その領域に強いメンバーを後から加えるなどの柔軟な対応も可能です。

松原:大日本印刷株式会社とそのグループ会社の各部署とも連携し「リサーチから実行フェーズまでワンストップでできること」に尽きます。冒頭の繰り返しになりますが、これが私たちの業務コンサルティングの肝であり、私たちの大きな強みだと思っています。

施策実行フェーズ・制作フェーズにおいても、独自の技術や課題解決メソッドを多数持っており、最終的なアウトプットとなる販促物の質の向上にも大きく貢献できます。

今後の展望として、業務コンサルティング領域での新たな取組みや、注力したい方向性があれば教えてください。

松原:コスト削減・業務効率化をめざす業務改善は、企業にとって「守り」の施策だと思っています。私たちとしては、「守り」の部分はもちろん、その先にある「攻め」の部分までサポートしていきたいですね。

たとえば、システムの導入によって商品情報の一元管理が可能になれば、「最新の情報がスピーディーに出せるようになる。結果として、Web公開や営業活動のリードタイム短縮、提案力の強化が期待できます。

こうしたビジネス拡大のフェーズまで、着実に伴走できるような支援をしていきたいと考えています。

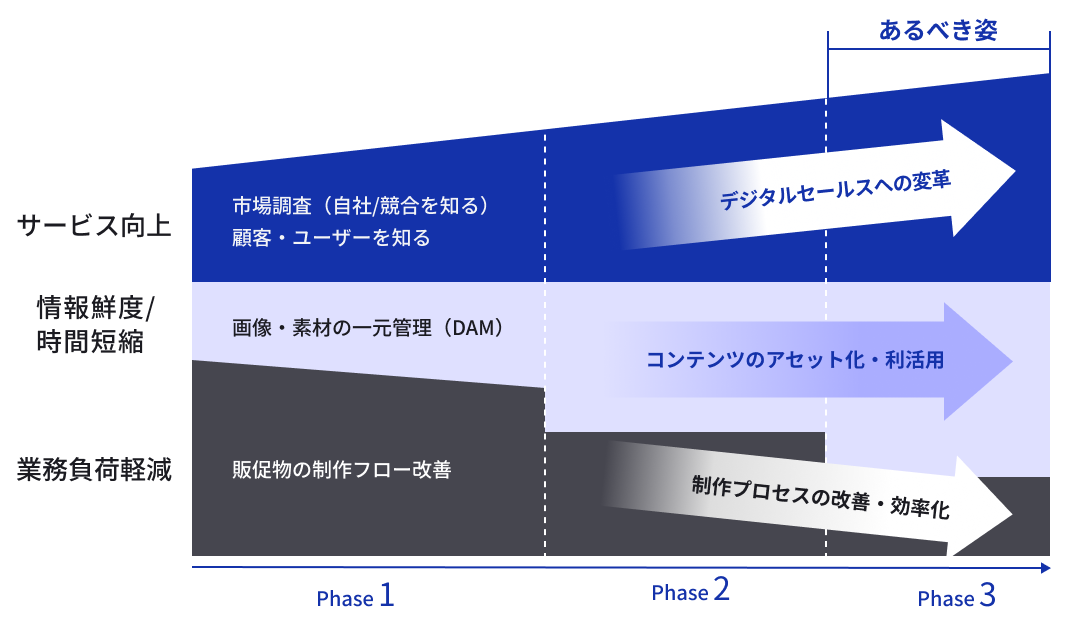

山中:松原さんの言うように、私たちがめざすのは業務「改善」の先にある、ビジネスの「変革」です。業務コンサルティングによって業務コストを下げるだけでなく、コンテンツのアセット化、将来的にはMAを含めたセールスのデジタル化まで視野に入れた提案をしていきたいですね。

これから業務プロセス改善やDX化を検討している企業へのメッセージをお願いします。

松原:マーケティングや販促業務に従事されていて「日々の業務に追われてなかなか企画業務にリソースが取れていない」「販促物が多すぎて情報管理・進捗管理が十分に機能していない」「社内外の関係者が多く、業務改善がうまく進まない」といった課題感のある方には、ぜひ相談してほしいですね。

山中:業務改善には取り組んでいるものの、「3〜5年後のあるべき未来が描けていない」という漠然とした不安を感じていたら、ぜひお声掛けいただきたいです。

昨今はAIの進歩も目まぐるしく、今できないことでも半年後には実現している……なんてことが本当に増えています。私たちも最新の技術のキャッチアップもしつつ、クライアントに提案できる施策の幅を日々広げ続けています。きっと、何らかの形で課題解決のための引き出しを増やすことができるはずです。

- 注釈2025年7月時点の情報です。